基础解析:核心价值与工作原理

地辊输送线如何解决重型物料搬运痛点?

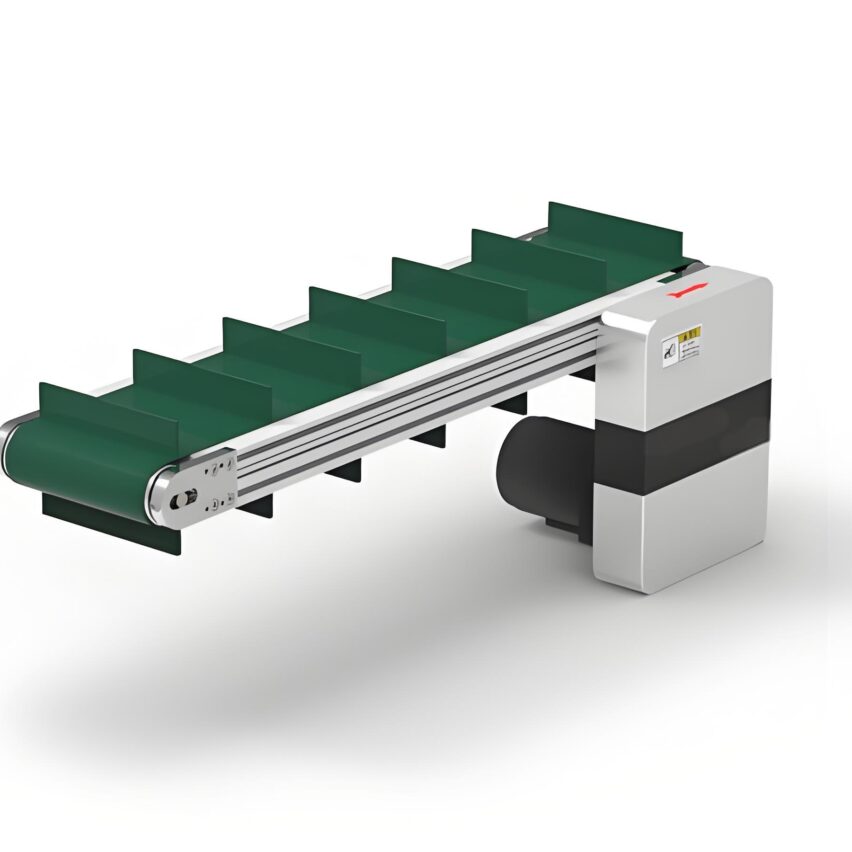

地辊输送线通过辊筒群组支撑货物,利用重力或动力驱动实现物料平移。其核心优势在于承载能力可达1000kg以上(如重型铸铁辊筒),且双向转运设计突破单向运输限制,通过伺服电机控制传动轴正反转,实现物料进退自由。在物流仓储中,该技术直接替代人工搬运,降低60%人力成本,同时避免托盘因频繁叉取造成的损耗。

为何物流仓储场景必须优化地辊系统?

物流仓储需应对三大挑战:

- 空间效率:”山”字形辊筒布局(总辊筒线+三条分辊筒线)将传统直线输送扩展为多向分流,吞吐量提升40%,适用于快递分拣中心的多流向作业。

- 安全承重:辊筒间距需满足”P≤1/3L”原则(L为货物长度),配合承重板与支撑杆结构,防止超重导致辊筒变形。

- 流程衔接:与RGV小车、叉车协同作业时,辊筒线高度需匹配设备装卸口(建议260-350mm),避免二次搬运转接停滞。

场景应用:部署策略与效能提升

如何设计高性价比的辊筒输送方案?

- 选型三重匹配

- 材质匹配:食品行业选用不锈钢辊筒(防腐蚀);锂电池行业禁用镀锌辊筒(禁锌要求);重载场景用包胶辊筒(摩擦系数提升30%)。

- 动力适配:低频次搬运用无动力辊筒(倾斜角≤5°靠重力下滑);高频次场景用电动滚筒+多楔带传动(能耗比链传动低25%)。

- 布局优化:汽车零部件仓库采用积放式辊筒,允许托盘在线上暂存缓冲,解决生产线节拍差异问题。

如何实现”零停滞”跨设备协同?

- 智能搬运机构集成:在分辊筒线间隙嵌入升降式搬运车,通过剪叉组件(承重2吨)或刚性链组件(升降精度±1mm),将货物从辊筒线转移至AGV小车,全过程无需叉车介入。

- 动态限位控制:辊筒边缘加装防跑偏限位块(倒圆角设计避免划伤货物),结合距离传感器实时监测货物位置,偏移超5mm即触发纠偏指令。

解决方案:风险控制与持续优化

若忽视承载匹配会导致什么后果?

案例显示:某电商仓因未按”P≤1/4L”原则设计(纸箱长1.2m却用500mm辊距),导致柔性包装箱下垂卡入辊隙,故障停机率达15%。修正方案:更换为壁厚2.5mm的60mm直径辊筒,辊距压缩至300mm,故障率归零。

如何应对突发负载冲击?

- 三级防护机制

- 结构防护:重型场景用六方轴辊筒(抗扭矩强度比圆轴高50%)+U型支撑杆分散应力。

- 电气防护:过载传感器实时监测电机电流,超载110%自动停机,避免辊筒变形断裂。

- 流程防护:在钢铁行业应用时,辊道输送线与轧钢机之间预留3米缓冲段,防止热钢坯惯性冲击。

未来升级路径

引入数字孪生技术,通过3D建模预演辊筒线峰值负载工况。例如某汽车厂预模拟显示:当输送速度>30m/min时,锥形辊筒转弯段的托盘离心风险增加22%,据此将速度阈值设定为28m/min,杜绝翻倒事故。

地辊系统的本质是物流效率与成本的平衡器。从选型适配到风险预控,需始终锚定三个标尺:承载安全性(物理结构)、流程连贯性(系统集成)、维护经济性(寿命周期成本)。唯有三维协同,方能在万吨流转中实现分毫精准。