厂房空间总不够用?新手如何快速了解工业设备的核心秘密——双层轨道如何省地40%还能提速25%

想象一下:传统单层输送线霸占着80%的车间面积,物料堆积在拐角处堵得水泄不通…而L形双层输送线通过垂直叠加设计,硬是把空间利用率提升了35%。某新能源电池厂实测数据显示,改造后车间占地直接缩减40%,日吞吐量反而增长22%!核心秘密藏在三层结构里:

- 上层高速通道:防静电PVC输送带以2m/s速度狂奔,专门输送成品

- 下层回流专线:耐磨橡胶层+自调张力装置,默默回收空托盘

- 垂直换向中枢:伺服电机驱动升降平台(误差±1mm),配合光电传感器完成“空中交接”

结构拆解:三大部件如何咬合运作?

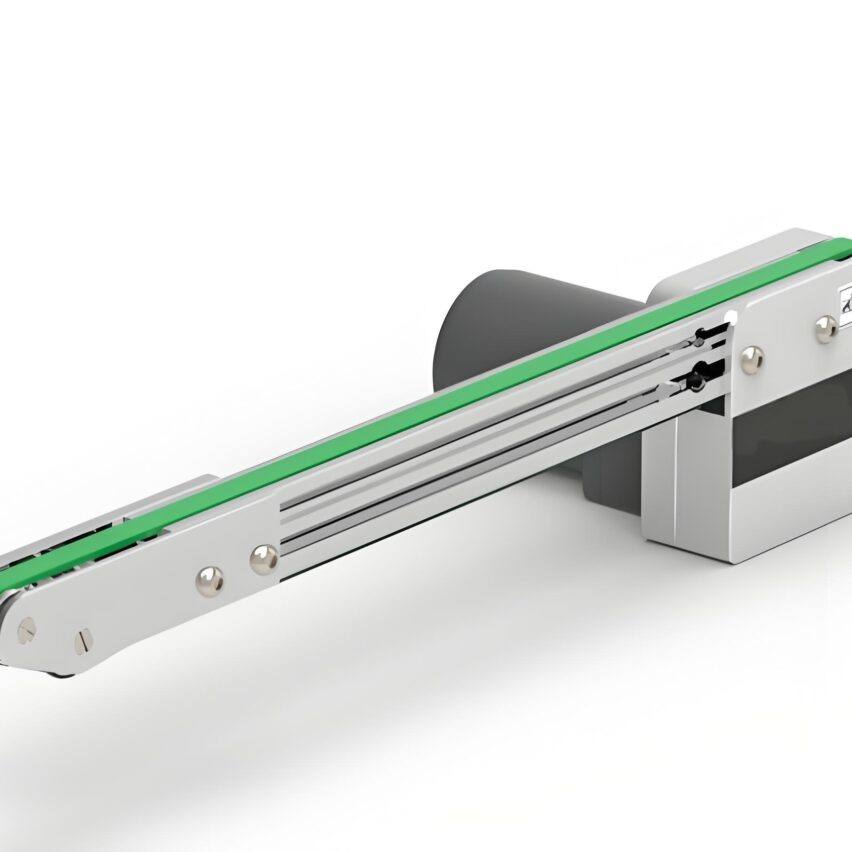

1. 骨架——轨道主体与支撑系统

轨道主体内部嵌着多根滑杆,每根滑杆两侧配有滑块。这些滑块可不是简单滑动,它们通过转轴连着第三支撑杆,而支撑杆又转动固定在下层输送链架上。简单说就是:

复制滑杆 → 滑块 → 第三支撑杆 → 下层链架2. 动力心脏——传动机构

上层和下层各自配有独立传动系统:

- 伺服电机+光电传感器:检测到物料进出信号时,0.3秒内触发电机转动

- 双向齿轮组:主动轮与从动轮通过皮带咬合,确保输送带稳定运行

3. 换向关节——升降装置

关键部件是那个带着滑槽的固定框!内部藏着双向螺杆,电机一转,螺杆两端的活动块就带着夹柱相向或背向移动——

复制电机启动 → 螺杆旋转 → 活动块位移 → 夹柱收紧/松开这套动作能在1秒内锁死料框,防止升降时晃动

协同密码:上下层如何避免“撞车”?

痛点场景:传统输送线换向时物料堆成山,故障率高达17%

解决方案——三重防堵机制:

- 物理拦截:气缸驱动隔挡片0.3秒弹起,形成物理屏障

- 精准定位:升降平台内置双向输送带,垂直移动时物料仍水平前行

- 缓冲卸力:下层压力通过三级结构分散:

复制第三支撑杆下压 → 滑块沿滑杆滑动 → 侧置弹簧组吸收30%冲击[5](@ref)苏州汽车零件厂实测:堵塞率从17%暴跌至0.4%,故障间隔从800小时延长到2000小时

行业适配表:汽车厂VS电子厂配置差异

| 配置项 | 汽车制造线 | 电子SMT车间 |

|---|---|---|

| 输送带材质 | 耐油污橡胶皮带 | 防静电PVC带(电阻<10³Ω) |

| 关键模块 | 再生制动升降机(省电35%) | RFID物料追踪系统 |

| 禁用部件 | 无 | 金属滚轮(防电路板短路) |

| 特殊要求 | 机架抗冲击>5吨 | 换向区加装离子风棒防尘 |

血泪教训:某食品厂照搬汽车厂方案,结果潮湿环境导致层间剥离,维护成本暴增18%!

自问自答:新手最常问的三大难题

Q1:下层轨道被重物压垮怎么办?

A:看这个力学分解——

复制8吨重压 → 第三支撑杆下压 → 滑块挤压弹簧 → 滑杆分担纵向应力应力测试显示:8吨压力下轨道变形仅0.27mm,比行业标准1.5mm安全得多

Q2:上下层物料交接不会掉下去吗?

A:秘密在夹柱设计!夹柱内侧有凹槽藏着弹簧,弹簧顶着带橡胶垫的固定板。夹住料框时:复制夹柱收紧 → 橡胶垫接触箱体 → 弹簧自适应收缩 → 形成柔性夹持连异形包装箱都稳稳当当

Q3:突然断电会不会全线瘫痪?

A:最新方案配了双保险:

- 机械式过载保护装置:压力超标自动卡死轨道

- 蓄电池备用电源:配电箱内置电池撑30分钟应急

维护避坑指南:这些操作千万别做!

▶︎ 高度不足硬上马:车间净高<5米时选双层系统,升降机构根本展不开!

▶︎ 忽略物料特性:输送液态密封胶?下层滴漏污染风险飙升200%

▶︎ 盲目追求自动化:没有专业机电团队,别碰需每周润滑的链轮系统

山东变速箱厂踩过的雷:省了15万母线材料费,却因未装湿度传感器多花28万维修费

未来三年内,带AI视觉的双层轨道将成主流——广东某物流仓已实现动态路径规划,异形包裹处理效率提升50%。当特斯拉工厂用振动传感器提前48小时预警故障时,小编才真正意识到:这场向上要空间的工业革命,正在重新定义什么叫“寸土寸金”。