哎,你说工厂里那些好几层的传送带,东西怎么就能嗖嗖地上下跑还不卡壳?关键就在换层设计这个命门!今天咱就掰开揉碎了聊聊,怎么靠几个狠招让换层效率直接起飞——

传统换层为啥总拖后腿?

老办法是物料先分流再爬坡/下坡转运,光设备就得多加三四套,占地大不说,故障点还多。某食品厂用这老古董方案,换层一次要8秒,流水线天天卡成PPT。说白了,问题就三个:

- 设备叠罗汉:爬坡机+分流机+合流机堆一块,车间挤得像早高峰地铁

- 动作慢半拍:气缸推一下晃三晃,物料换层比老太太过马路还慢

- 误差要人命:轨道对不准?直接上演”物料跳楼”惨案

三大换层神技,专治各种不服

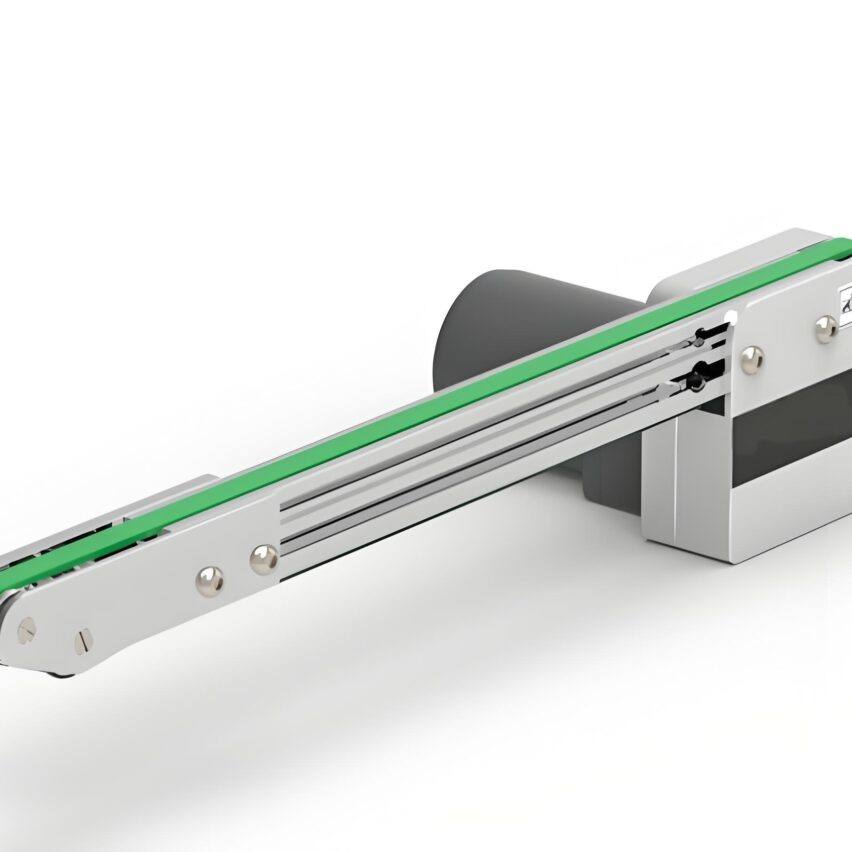

招式一:摆动式闪电侠(省钱党必看)

核心绝活:用单台摇摆机替代爬坡下坡双机

- 气缸一顶,输送带像跷跷板翘起接上层;气缸一收,又斜插对接下层

- 成本直降60%:某汽配厂省了2台爬坡机+1台分流器,200平车间腾出篮球场

- 速度开挂:从检测到完成换向?3秒搞定!比传统快一倍还多

你问这玩意稳不稳? 秘密在转轴三点支撑:气缸支点铰接支撑架,活塞杆怼输送带底面,摇摆时稳如老狗。某物流仓用这设计,半年零故障。

招式二:旋转全家桶(高效党狂喜)

三层旋转架带着料箱转圈圈,接料送料一气呵成

- 三组货叉等距排布,一个在接下层料,另一个正往上送料,流水线永不空转

- 隐藏神技:滚轮+环形槽限位——任你旋转架怎么转,货叉永远朝外不翻车

- 更骚的操作:工人能在货叉旋转时顺手拣货!某电商仓靠这招,拣选效率飙了40%

试过歪着接料吗? 把上层轨道装得比下层更靠近转盘,料箱滑进货叉时自带重力加速,换层快得丝滑。

招式三:剪叉升降台(重货救星)

对付大吨位物料?得请出这位钢铁举重员

- 气缸顶起X型剪叉,顶升高度比普通支架高1.8倍

- 防塌房设计:四角加装缓冲块,就算气缸抽风也不至于砸穿地板

- 精度控到毫米级:U型滑槽卡住滚轮,升降时不跑偏不抖料

某建材厂运瓷砖,用这玩意顶起2吨货,误差不到2毫米,再也没碎过砖。

效率翻倍的五大狠招

-

双保险定位

- 激光测距仪实时盯轨道高度差

- 机械限位块兜底,误差超3mm自动急停

某药厂因此减少90%卡料事故

-

错位矫正黑科技

- 轨道头加可伸缩”舌头”,对接时自动伸长补缝

- 对付Z轴倾斜?用液压调平脚秒变水平仪

-

供电革命

- 剪断滑触线!改用小电池+无线充电,换层时集电臂不用跟跑

省去集电臂过渡环节,故障率直降70%

- 剪断滑触线!改用小电池+无线充电,换层时集电臂不用跟跑

-

同步带取代铁链

- 链传动误差±5mm?同步带控到±1mm

- 二次停位补刀:首次停歪?0.5秒微调复位

-

状态机编程防智障

- 把产线拆成”待机→接料→换层→送料”几个状态

- 传感器没到位?程序死也不跳下一步

比传统逻辑控制省心一百倍

个人观点:未来属于”软硬双修”

搞了十几年自动化,发现大伙总在硬件上死磕精度。其实软件预判才是王道!比如根据历史数据预测电机哪天会挂,趁换层间隙主动保养;或者视觉传感器发现箱子歪了,自动让机械手调整抓取角度。

不过话说回来,再牛的算法也得先过基础关——轨道都抖成波浪线?气缸推力忽大忽小? 这种地基上盖AI大楼,塌起来比传统产线还惨烈。所以咱工程师得左手拧螺丝右手写代码,两条腿走路才踏实。毕竟机器是死的,人是活的,对吧?