你有没有想过,为什么明明每天清洗的输送带,抽检时还会检出大肠杆菌?当看到冷却线上黏着的糖浆和面粉渣,是不是总觉得”冲一冲就干净了”?今天咱们就掰开揉碎了说——那些让新手踩坑的消毒盲区,到底该怎么堵住!

一、为什么冷却输送线成了细菌”重灾区”?

刚入行的朋友可能不知道,这条看着光溜的不锈钢带子,藏着三个要命陷阱:

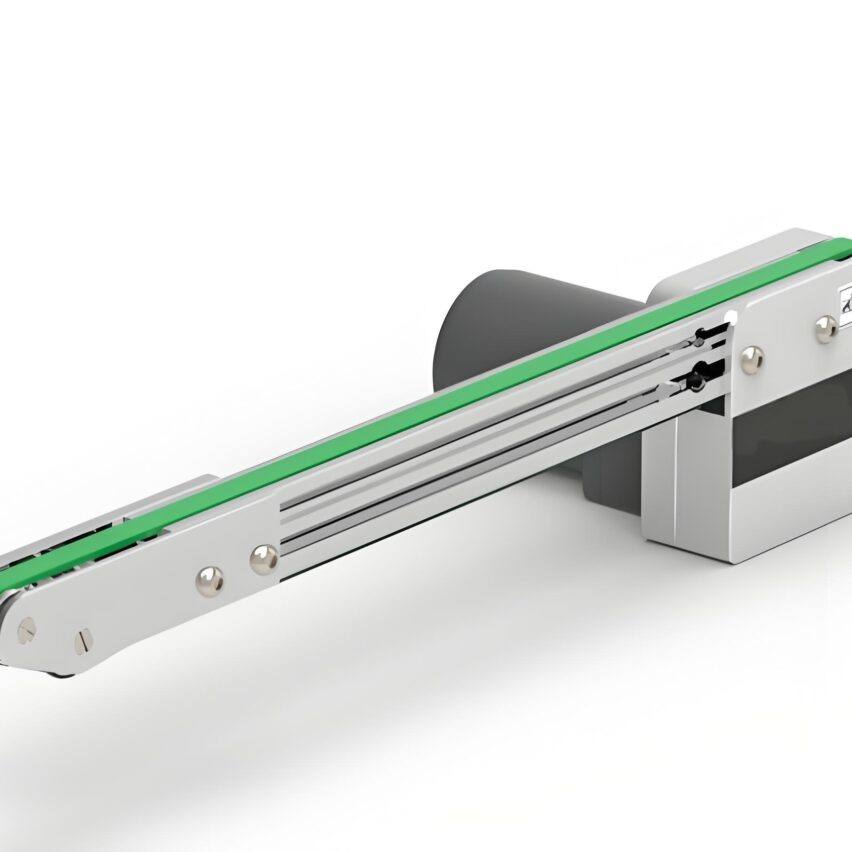

- 凹槽死角:滚筒缝隙、链条卡槽,用毛巾根本擦不到

- 温度陷阱:冷却区30℃左右的环境,正好是沙门氏菌繁殖的温床

- 残留盲区:你以为冲掉的糖浆,其实在接口处结成了硬块

某厂就吃过亏——自检时表面ATP检测合格,结果药监局在滚筒内侧检出菌落超标12倍,整批货全砸手里了。

二、国标消毒的三大致命细节

核心问题:为什么按规程操作还是不合格?

很多新手死磕”消毒次数”,却忽略了国标里这三个要命参数:

1. 消毒剂浓度不是越高越好

| 消毒场景 | 国标要求 | 常见错误 |

|---|---|---|

| 日常表面擦拭 | 次氯酸钠100-200ppm | 凭感觉倒消毒液 |

| 深度去油污 | 碱性清洁剂pH9-10 | 用洗衣粉代替 |

| 酒精消毒 | 75%浓度 | 直接用95%酒精 |

注:次氯酸钠浓度超250ppm会腐蚀不锈钢,低于80ppm根本杀不死芽孢

2. 接触时间决定生死

- 消毒水擦拭后必须停留≥10分钟才能冲洗

- 蒸汽消毒要保证105℃持续3分钟以上

- 酒精喷洒后要自然风干,别急着擦掉

见过太多人像刷酱油似的抹两下就冲水,纯属心理安慰

3. 检测不是在表面划拉两下

ATP检测值≤30 RLU是硬指标,但要注意:

✅ 采样点必须包含滚筒内侧、链条咬合处

❌ 别在刚消毒完的潮湿表面检测(会稀释样本)

⚠️ 每周要做一次涂抹实验(菌落总数≤10 CFU/cm²)

三、新手最常栽的五个坑

刚带徒弟那会儿,发现他们总在这些地方翻车:

1. 拆装不规范

- 没断电就伸手掏链条(某厂员工手指绞断过)

- 装回挡板时漏拧螺丝(导致物料卡进轴承)

正确姿势:

- 先按急停按钮→挂”禁止启动”牌

- 拆下的零件泡消毒液里,别堆地上

2. 冲洗等于自杀

直接拿高压水枪怼着电机冲?等着烧设备吧!

该这么干:

- 滚筒缝隙用低压扇形喷头(水压≤3MPa)

- 电机部位裹上防水罩再擦洗

3. 消毒顺序乱套

致命操作:先喷酒精再擦油污(酒精遇到油脂直接失效)

正确流程:刮渣→水洗→碱洗→消毒→蒸汽

4. 忽视环境消毒

输送线正上方的空调出风口,绝对是霉菌老巢!

必须每月:

- 拆滤网用75%酒精喷洒

- 对出风口紫外线照射30分钟

5. 记录全靠编

“检查项打钩就完事?等着飞检罚单吧!

救命操作:

- 消毒液配制时拍浓度试纸对比照存手机

- 链条张力校准后贴彩色定位胶带(偏移超0.3mm肉眼可见)

四、自问自答核心问题

Q:消毒后为什么还要用酒精?消毒水不更彻底吗?

A:这里有个要命的认知差!次氯酸钠消毒后会有氯残留,直接接触食品可能产生氯丙醇致癌物。所以国标要求最后必须用75%酒精过一遍——酒精挥发后零残留,这才是能直接接触食品的关键步骤。

Q:蒸汽消毒时总起雾看不清怎么办?

A:教你个土法子——在输送带下方挂几条反光铝箔条,蒸汽喷射时观察铝箔上的凝结水分布。要是某段始终干爽,说明那里根本没蒸汽覆盖!某肉制品厂靠这招找到了三个消毒死角。

Q:领导总嫌消毒耽误时间怎么破?

A:把停产损失算给他看!某糕点厂没做深度消毒导致沙门氏菌污染,召回380万货品+停产整顿两周。比起这个,每周停产4小时做彻底消毒简直血赚。

干了十五年食品厂巡检,最怕听到”差不多就行了”。去年查过一家代工网红面包的厂子,输送带亮得能照镜子,可指甲往链条缝里一抠——全是霉变的奶油渣。后来他们厂长红着眼说:”早知道按国标买个内窥镜摄像头查死角,也不至于赔到破产…” 消毒这事啊,你糊弄它一时,它毁你一世。