咱们先来想个问题:造一辆汽车要上万个零件,这些零件是怎么像长了眼睛似的,精准跑到流水线工位上的?别急,今天咱就掰开揉碎聊聊汽车厂里那些智能输送系统的黑科技,保准让你听懂!

一、痛点?空间不够用、配送总出错!

汽车厂最头疼啥?地面挤成粥!叉车、物料架、工人全挤一块儿,效率低还容易撞车。比如丰田就吐槽过:多车型混线生产时,零件配送根本跟不上节奏,经常送错型号。更麻烦的是,现在新能源车要求精度高到变态——电池包装配误差得控制在±0.5mm内,比头发丝还细!传统靠人搬?累死也做不到啊!

二、破解术:空中飞车+超市购物车

▶ 空中物流网:把地面腾给生产线

广汽丰田搞了套”天轨物流系统”,直接把轨道架到3-5米高空:

- 智能料车挂轨道上跑,载重50-200公斤,自带RFID标签(相当于身份证)

- 激光雷达+摄像头双导航,定位精度±2mm,比人稳多了

- 结果?地面腾出2000㎡空间,相当多出半个足球场!配送效率飙升30%

个人觉得这招太聪明——就像城市建高架桥,地上堵?咱们上天!

▶ SC模式:像逛超市一样拿零件

北京奔驰玩得更溜,搞出”智能购物车”(SC系统):

- 每辆小车只装一台车需要的零件,不多不少(跟买菜似的)

- AGV小车拉着购物车满厂跑,路线靠磁条导航(类似汽车导航)

- 工人扫码取件,错配率直接归零

这思路绝了!以前是仓库有啥送啥,现在是产线要啥拿啥,完全反着来!

三、三大核心技术解剖

1. 毫米级定位:机器人装配的命根子

为啥总装线敢用机器人装玻璃、拧螺丝?全靠输送系统稳准狠!比如:

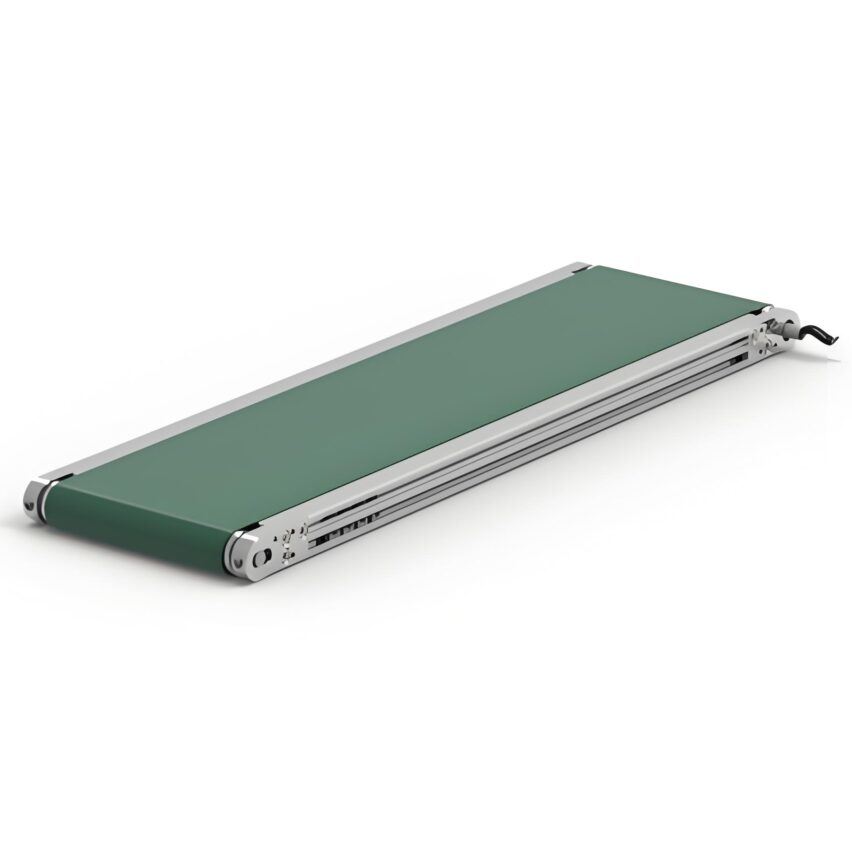

- 摩擦输送线:用电磁力驱动滑板,重复定位精度±1mm

对比传统链条输送(精度±10mm),简直是自行车变高铁! - 双舵轮AGV:能横着走、原地转圈,在窄道里闪转腾挪

(想象一下叉车跳芭蕾舞的场面)

说实在的,没这精度保障,机器人装风挡玻璃?分分钟碎给你看!

2. 柔性控制:一条线造N种车

现在谁还一条线只造一款车啊?多车型混产才是王道!关键技术在这:

- 模块化轨道:像拼乐高,新增工位时直接插一段轨道就行

- AI动态调度:系统自动算最优路径——

比如总装线急缺零件,立马调度最近空车送货,响应<30秒

| 传统产线 | 智能产线 |

|---|---|

| 换车型要停工半天 | 5分钟切换SUV/轿车 |

| 零件堆成山占地方 | 线边库存降低25% |

3. 人机协作:机器干活,人当监工

别怕机器人抢饭碗!现在流行人机搭班子:

- 工人干抽检、应急处理(比如AI识别异常时人工复核)

- 机械臂搬重物(座椅/电池包这类几十公斤的大家伙)

- 结果?某车企用这模式,效率反增25%

说白了,机器负责枯燥精准活,人负责动脑子——双赢!

四、未来已来:三大趋势盯紧了

- 绿色节能:伯曼搞的光伏自驱输送线,能耗直接砍半

(传送带自己发电你敢信?) - 预测性维护:靠传感器提前预判故障,维修响应提速60%

(类似汽车保养提醒,但更精准) - 数字孪生:在电脑里1:1建个虚拟工厂,调试不用停线

(先虚拟跑通,再实体落地)

个人预判:未来五年,不会玩数据互联的输送系统厂准淘汰——系统再牛,不能和MES/ERP联机?车企根本不带玩!

说到底,智能输送系统早不是”传送带”那么简单了。它是让物料会思考、让设备能对话的超级神经网络。下次看到汽车流水线,别光盯着机械臂——脚下跑的、头顶飞的,才是真·幕后英雄!

(文中案例来自丰田、奔驰等企业公开项目,数据经脱敏处理)