一、锥形辊筒的选型核心:几何参数与力学平衡

问题:为什么锥形辊筒能解决90°转弯偏移?

传统直线辊筒在转弯时内外侧线速度相同,导致工件因离心力向外侧偏移。锥形辊筒通过锥度设计使内外侧线速度差异匹配转弯半径,其锥度角(α)需满足公式:

α = arctan(W/2R)

其中,W为工件宽度,R为转弯半径。例如800mm宽工件在1000mm转弯半径时,理论锥度需≈2.86°。

选型三要素:

-

锥度匹配:根据转弯半径(R)和工件宽度(W)计算锥角(表1对比):

转弯半径R(mm) 工件宽度W(mm) 理论锥度α(°) 1000 800 2.86 790 600 3.6 注:标准锥度常用3.6°,适用于R=790-840mm场景。 -

辊筒布局:

- 间距法则:至少3根辊筒同时接触工件,间距≤1/3工件长度;

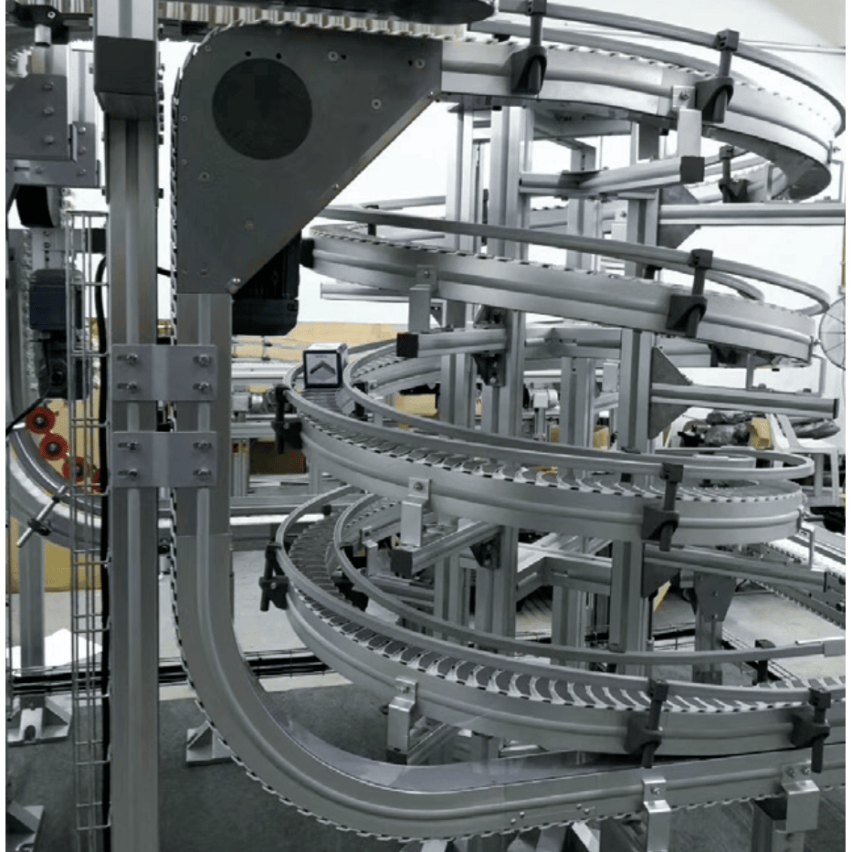

- 角度排布:辊筒轴线延长线必须指向转弯圆心(图1),否则加剧跑偏。

-

材质与结构:

- 重载场景(>200kg/m)选碳钢镀硬铬或包胶辊,轻载选铝合金;

- 焊接车制端盖+精密轴承组合,比冲压轴承寿命提升40%。

二、速度控制:差速原理与动态协同

问题:如何通过速度控制抵消离心力?

锥形辊筒内外径差异(D_max/D_min)需同步匹配速度差。内外侧线速度比K_v应满足:

K_v = (R + W/2) / (R – W/2)

例如R=1000mm、W=800mm时,K_v需≈1.8。

速度控制策略:

-

独立电机驱动:

- 每4-6根辊筒配一台电机,通过变频器调节组间速度;

- 重载段电机功率需增加30%(公式:P=K×F×V/η,K取2.5)。

-

动态协同算法:

- 实时检测工件宽度(l)和线速度(V),动态计算电机转速:

n = (V × 60) / (π × D_avg × tanα) - 案例:板宽1600mm、V=0.8m/s、α=3.6°时,电机设定转速需调至275rpm。

- 实时检测工件宽度(l)和线速度(V),动态计算电机转速:

-

防滑移保护:

- 当检测到辊筒-工件速差>5%时,触发扭矩补偿,避免打滑磨损。

三、防偏移工程实践:从安装到纠偏

问题:选型正确仍跑偏?关键在安装与辅助措施!

安装四准则:

- 轴线对中:用激光校准所有辊筒轴线交点落于转弯圆心;

- 高度阶梯:弯道辊面比直线段高3-5mm,形成导向槽;

- 倾角补偿:托辊内侧前倾1-2°,产生向外摩擦力(图2);

- 磁力辅助:辊筒内嵌钕磁铁(0.2T磁场),吸附工件金属底座抗离心。

纠偏双保险:

- 机械纠偏:弹性支撑结构(图3),空载时弹簧推高内侧辊筒,满载时重力压平,自适应调节内曲线角;

- 智能反馈:视觉传感器检测偏移量,联动调节末端辊筒速度(响应<100ms)。

个人观点

锥形辊筒选型本质是几何学与动力学的交叉求解——锥度、速度、半径的三角关系决定防偏移效能。当前行业痛点在于过度依赖经验公式,忽视动态负载的影响。未来突破点应是嵌入式传感辊筒+边缘计算,实时解算工件重心位置与离心力的矢量平衡,让防偏移从静态设计走向动态预测。