## 一、技术演进:从基础冷却到智能调控的跨越

风冷辊道输送线诞生于20世纪中后期的钢铁工业黄金期,最初为解决线材轧后控冷需求而设计。斯太尔摩(Stelmor)工艺作为奠基性技术,通过辊道输送+强制风冷的组合,首次实现散卷线材的在线热处理。其核心突破在于用风冷替代铅淬火,在提升冷却效率的同时消除重金属污染风险。

早期的链式输送在2000年后逐步被辊道式取代,摩根型、达涅利型等设计竞相涌现。国内如宝钢、邢钢等企业通过引进消化,推动风冷线长度从70米延伸至130米以上,风机数量从6台增至18台,风压从2.0kPa升至3.0kPa以上,显著提升了对高碳钢、冷镦钢等多钢种的适应性。

## 二、核心技术解析:结构、散热与控制的三角平衡

1. 模块化结构设计

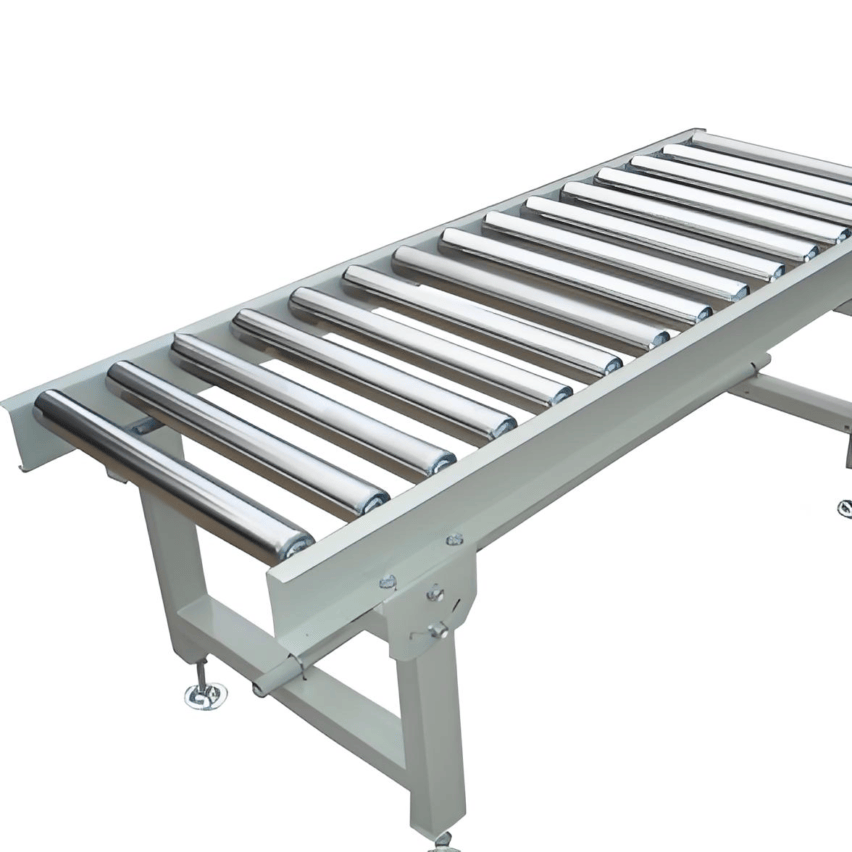

- 辊道系统:采用锥形转辊(锥度1:20至1:100),配合防撞滚筒与弯道转辙器(15-35度倾角),实现线材转向防卡

- 跌落装置:通过空心筒体+挡板的跌落筒设计,解决旧厂房场地限制问题,使线圈能垂直规则落入下一段辊道

- 分段控制:12段独立变频辊道,每段速度可调,前段停止自动触发后段连锁停机,防止堆钢

2. 高效散热机制

- 风冷强化:底部冷风机群组分层布置,倾斜式与垂直向上送风结合,提升气流穿透性

- 主动散热:辊轴两端设置散热片模组,顶部喷淋头喷洒冷却液(导流槽回收循环),降低设备热损伤风险

- 余热利用:集热罩内鱼骨状集热管捕捉线材余热(400-940℃),经中央管导出再利用,降低能耗

3. 智能控制系统

温度闭环模块通过红外测温仪动态调节风机转速与辊速。例如邢钢5#线将吐丝温度波动控制在±10℃,通条性能离散度降低15%。西马克开发的AI温控模型更可预测相变点,动态优化冷却路径。

## 三、行业应用图谱:从钢铁到精密制造的渗透

• 钢铁冶金领域

- 高线轧制:精轧后水冷+风冷二次控冷,使奥氏体晶粒度细化至10级(如82B钢索氏体化率>92%)

- 型钢冷却:针对H型钢异形截面,定制辊距与风嘴布局,解决角部冷却不均问题

- 直接韧化处理:DLP工艺用熔融盐浴槽替代风冷,索氏体比例达98%,用于高端弹簧钢丝制造

• 玻璃深加工领域

浮法玻璃退火窑后段采用耐高温辊道(600℃工况),配合梯度风冷消除应力裂纹。在钢化玻璃工艺中,风冷强度直接决定表面压应力值——当冷却速率>35℃/s时,玻璃抗冲击性提升300%。

• 新兴领域拓展

- 锂电池极片辊压后冷却:防金属粉尘污染设计

- 半导体硅片传输:超净环境版风冷辊道

- 食品烘焙线:316L不锈钢材质符合HACCP标准

个人观点:风冷辊道正从”单一冷却工具”向”跨行业物料处理平台”演进。其在光伏硅片、固态电池领域的测试案例表明,精确的温场控制能力比冷却本身更具价值,这将是技术溢价的新方向。

## 四、技术挑战与创新前沿

现存痛点

- 高合金钢缓冷需求与风机强冷矛盾

- 线圈搭接点冷却滞后导致的性能波动

- 高湿环境雾气干扰温控精度

突破性解决方案

- 混合介质冷却:鞍钢试验的雾化气水喷嘴,换热效率较纯风冷提升40%

- 跌落段优化:中冶赛迪的压送辊+跌落筒设计,使线圈转向时降温均匀性提升28%

- 数字孪生系统:达涅利Cyclux虚拟模型实现冷却路径预演,试错成本降低70%

青钢26万m³/h超大风量风机群表明,极限参数突破仍是主流路径。但更值得关注的是像EDC工艺的转型——用热水浴替代部分风冷,在100℃/s的剧冷速率下仍保证组织均匀性,这预示着相变控制将从”粗放式降温”转向”精准相变导航”。

关于风冷辊道输送线的核心问答

Q1:与传统冷却方式相比,风冷辊道的主要优势何在?

核心在于效率与环保的双重突破:冷却速率可达15℃/s(高碳钢),较自然冷却提速20倍;且彻底淘汰铅浴淬火等污染工艺,仅邢钢单线年减少铅尘排放1.2吨。

Q2:为何风冷线长度持续增加?

更长的路径意味着更精细的温降梯度控制。113米风冷线比70米线多提供3-4个冷却区间,使低碳钢缓冷(0.4℃/s)与高碳钢快冷(15℃/s)可在同一条生产线切换实现。

Q3:未来技术演进的关键方向?

将从硬件强化转向智能软控系统发展。例如利用红外热成像+深度学习预测CCT曲线,动态调整每段风机参数。西马克的实验线已实现”一根线材一种冷却路径”的定制化控冷,性能波动范围压缩至±5MPa。