“0.05毫米到底有多精密?这么说吧,一根头发丝的直径大约是0.07毫米!

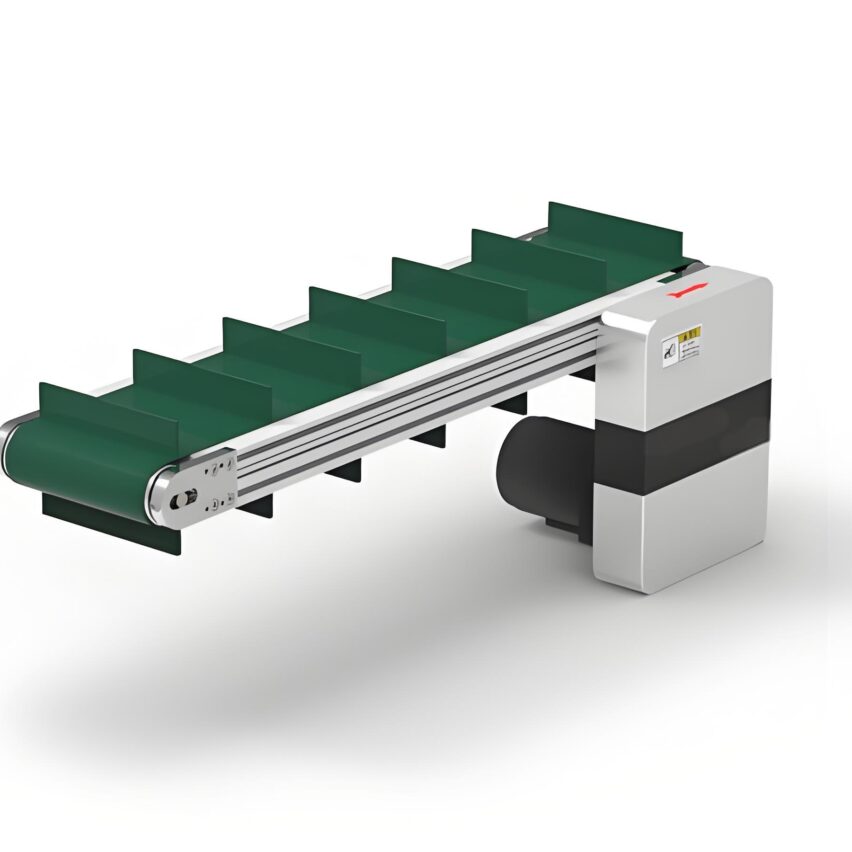

你品,你细品——现在要把几十公斤的机器部件,在流水线上跑来跑去,每次停下来的位置,误差都得比头发丝儿还细。这事儿听起来是不是挺玄乎?但长宁这套环形导轨输送线,还真就做到了±0.05mm的精度。你猜怎么着?它靠的不是什么黑魔法,而是实打实的“两次定位法”。

一、这精度到底怎么来的?

说白了,就是分两步走,一步粗调,一步精修:

- 第一步“粗定位”:伺服电机驱动滑座到目标位置附近,误差大约在±0.1mm左右。这一步类似你开车进车库——先大致停到车位边上。

- 第二步“精修位”:在关键工位(比如需要机器人抓取零件的地方)加装定位气缸或定位销。滑座到位后,侧面气缸“咔嗒”一顶,把滑座稳稳卡进±0.05mm的精确位置。

这就好比你在车位里微调方向盘,最后车轮严丝合缝卡在停车格里。

为啥非要搞两次?因为环形导轨是靠皮带或链条带动的,传动难免有间隙。就像你拉绳子拽箱子,绳子一松一紧,箱子位置就会晃。二次定位相当于给箱子加了个“卡扣”,彻底消除晃动。

二、和传统设备比,它强在哪儿?

很多厂子还在用老式转盘分割器(也叫“分度盘”)或者直线输送线,但一拼精度和效率就露怯了:

| 对比项 | 传统分割器 | 长宁环形导轨 |

|---|---|---|

| 定位精度 | ±0.1mm以上 | ±0.05mm(高精度场景) |

| 运动方式 | 间歇转动(停停走走) | 连续运动+任意位置驻停 |

| 工位数量 | 一般≤16个 | 几十甚至上百个工位 |

| 维护频率 | 每月检查润滑油 | 1年才维护1次 |

| 空间占用 | 圆形转盘占中间 | 直线/矩形布局,贴墙省地儿 |

最要命的是“二次定位”问题。传统产线在机器人装配前,得额外加个气缸把工件推到位,既拖慢节奏(可能多花0.5秒),还增加故障点。而环形导轨一次停准,不用返工,直接省掉这道工序。

三、哪些行业抢着用它?

说实话,肯花大价钱上±0.05mm精度的,都是对“差一毫丢百万”零容忍的行业:

- 医疗耗材装配:比如心脏支架、注射针头,零件小得像米粒,机器人抓取位置偏0.1mm就可能捅穿包装袋。

- 新能源电池组装:锂电池电极片薄如纸,叠片时错位超0.05mm就可能短路,直接变“炸弹”。

- 半导体检测:晶圆表面电路线宽微缩到纳米级,输送时振幅超过0.5μm(0.0005mm)都会影响成像,而环形导轨的防微振设计刚好压得住。

别以为高精尖才用得起!现在模块化设计成熟了,像长宁这种厂子能按需定制轨道长度(640mm–6000mm随便切),中小产线也能分段上马,不用一次掏空家底。

四、老板最关心的:贵不贵?省不省钱?

实话实说:前期投入比普通输送线贵。毕竟导轨要研磨加工、滚轮得进口轴承、控制系统还得配伺服。但拉长到三年算账,反而可能更划算:

- 电费省30%:铝合金链节比钢链轻,电机拖着不费力;

- 维护费砍半:一年才保养一次,不用专门配机修工盯紧;

- 故障停产少:二次定位故障?不存在的。少停几次机,多赚几条线。

我的个人观察

干了十几年自动化,眼见不少厂子栽在“精度将就”上——总觉得差0.1mm不要紧,结果次品率居高不下,返工成本够买两套新导轨。

长宁这±0.05mm方案,表面看是技术突破,内核其实是“用高精度换低复杂度”。把麻烦留给设备商,把省心留给生产线——少调设备、少修机器、少盯屏幕报警,这才叫真正的“降本增效”。

未来拼的哪里是机器跑多快,是比谁家生产线更“傻黑甜”:傻在操作简单,黑在技术硬核,甜在老板数钱不皱眉。