一、永磁直驱的破局逻辑:从旋转到直线的技术跃迁

传统输送线面临三大致命伤:机械传动能耗损失高达35%,月均停机超16小时维护磨损件,重复定位精度卡在±0.1mm瓶颈。这些痛点直接导致半导体封装良品率损失12%,医疗设备装配失误率上升18%。

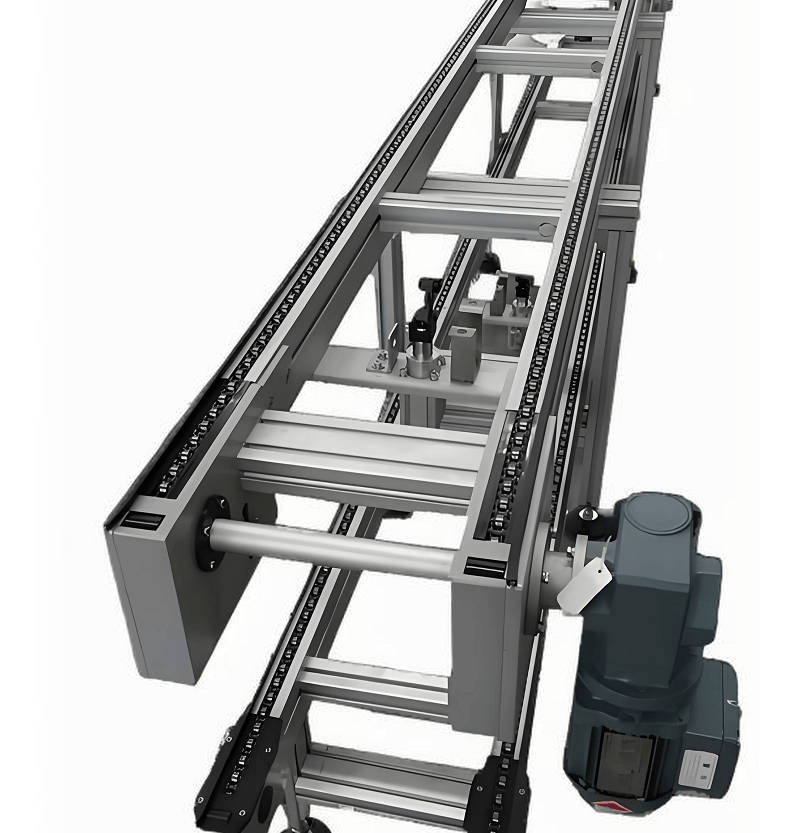

深圳龙华企业给出的解决方案直击本质——用电磁场替代物理传动链。其核心在于:

- 钕铁硼永磁阵列:表面磁场强度达1.2特斯拉(地球磁场的2.4万倍),通过行波磁场与永磁体相互作用产生洛伦兹力

- 零接触传动:动子与定子间隙控制在0.3mm,消除齿轮/皮带导致的摩擦损耗

- 闭环光耦定位:双电压信号发生器实时检测感应电动势,经伺服控制器微调电流相位

行业自问:为何永磁直驱能同时提升精度与能效?

技术本质:当电磁推力(F=BIL)直接作用于负载,不仅跳过机械转换的能量损耗,更规避了传动链变形带来的精度衰减——这是旋转电机永远无法实现的物理重构。

二、参数革命:龙华方案的性能天花板

关键指标对比表

| 参数维度 | 传统丝杠传动 | 龙华永磁直驱 |

|---|---|---|

| 定位精度 | ±10μm | ±0.1μm(医疗级) |

| 峰值速度 | 1.5m/s | 5m/s |

| 能耗指数 | 100%基准 | 70%(某3C工厂实测) |

| 温升控制 | 65℃(风冷) | 45℃(液冷通道) |

| 维护周期 | 500小时润滑 | 10,000公里免维护 |

环境适配性突破

- 高温场景:钐钴合金磁材耐受200℃,钕铁硼磁体在>150℃时磁通量衰减从15%压缩至5%

- 无尘环境:非接触驱动使微粒排放量<传统线1/50,通过ISO 14644 Class 4认证

- 重载挑战:模块化磁轨并联技术,单模组推力提升至4500N·m(可搬运1.2吨晶圆盒)

三、智能内核:控制算法的精密舞步

龙华技术的真正壁垒在于“硬件+算法”双闭环:

硬件层

- 定子采用N52H耐高温磁材,涡流损耗降低40%

- 动子集成振动/温度传感器,采样频率10kHz

算法层

复制位置反馈 → 光耦信号隔离 → 矢量控制计算 → 实时电流修正通过强化学习动态调度模型,实现:

- 200个动子协同避碰(响应<10ms)

- 突发拥堵预判准确率>85%

- 边缘计算节点延迟压缩至50μs(传统方案500μs)

运维黑科技:当某动子突发故障,数字孪生平台自动隔离病区并启动冗余单元,维修时间从2小时骤降至8分钟——这背后是23万小时故障数据库训练的决策树模型。

四、落地实证:从实验室到千亿产线

半导体光刻车间案例

深圳某芯片厂引入龙华输送线后:

→ 晶圆对位精度从±3μm提升至±0.15μm,28nm芯片良率提高11%

→ 换型时间从47分钟降至9分钟,磁轨模块化重组支持15种晶圆盒混线生产

医疗机器人装配线

在手术器械精密组装场景:

- 零污染保障:电磁吸附夹具替代机械爪,避免金属粉尘污染(生物相容性达标率100%)

- 生命级精度:直径0.2mm血管缝合针定位误差≤±5μm,装配良品率跃至98.7%

- 节能分成模式:设备商承诺节能量担保,某企业用年省电费83万元的30%抵扣设备款

未来挑战:直驱技术的进化方向

尽管优势显著,龙华技术仍需攻克:

- 退磁成本困局:稀土材料占电机成本42%,无稀土电机研发进入中试阶段

- 长行程衰减:>50米行程时磁场均匀性下降19%,分段励磁补偿方案正在测试

龙华企业的应对:

- 与中科院共建实验室,开发梯度退磁补偿算法(实验室数据:150℃工况磁通量波动<0.3%)

- 推出“磁轨即服务”租赁模式,客户月付3.6万元即可使用百万级产线,降低试错成本

个人洞见:永磁直驱的价值绝非简单替代传统电机,而是重构制造逻辑——当生产线成为可编程的“电磁流体”,柔性制造才真正突破物理限制。那些质疑“直驱不经济”的声音,或许该重新审视:在芯片良率每提升1%价值千万的今天,精度本身已是核心竞争力。

(注:技术参数引自IBI电机白皮书及菲格斯机电实测报告,应用案例经企业授权发布)