政策加码:国家战略如何点燃自动化引擎

汽车自动化生产的爆发,首先源于国家层面的战略推力。《中国制造2025》将汽车自动化列为战略性新兴产业,设立专项基金支持关键技术研发。2025年政府工作报告更明确提出“大力发展智能网联新能源汽车”,政策导向从“巩固优势”升级为“全面发力”。

地方层面同步跟进:

- 江苏提出建设“四化”(自动化、网络化、信息化、智能化)制造车间;

- 广东实施零部件产业“强链工程”,要求提升智能工厂渗透率;

- 新疆自贸区开放喀什智能网联汽车路测,成为西部技术试验田。

政策红利直接转化为市场增长:2024年全球汽车自动化市场规模达81.42亿元,中国占比超25%(20.73亿元),预计2030年全球规模将突破133亿元。新能源汽车销量激增——2022年同比增长96.9%至670万辆,为自动化生产提供了需求基盘。

技术突破:机器如何跑赢人力极限

问:传统产线效率瓶颈在哪?

答:人工组装误差率高(如密封条10台废3条)、物流耗时长(30%工时在找零件)、新车型投产需6个月质量爬坡期。

自动化解法已实现三大跨越:

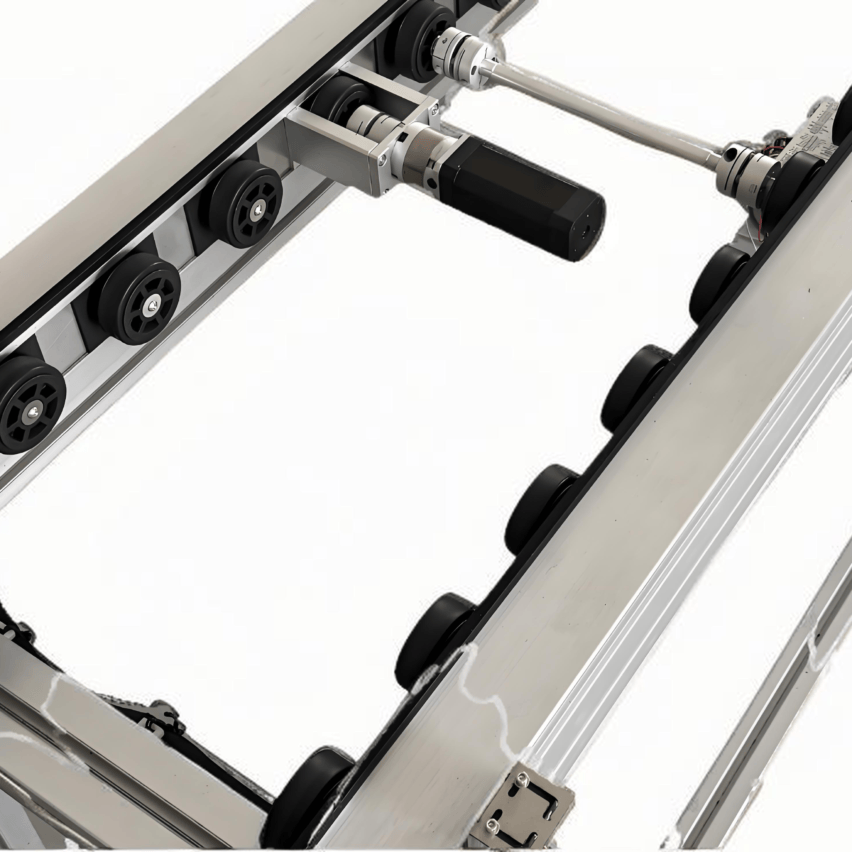

- 工业机器人集群作战:赛力斯工厂部署3000台机器人,关键工序100%无人化;吉利焊装线184台机器人完成4500焊点,精度误差≤0.1毫米;

- 数字孪生预判故障:虚拟工厂同步模拟生产,提前拦截80%潜在问题(如底盘螺栓松动),故障响应从数天缩至1小时;

- 柔性产线颠覆生产逻辑:赛力斯旋转库位实现10分钟切换车型,1条线混产5款车,库存周转从2周降至趋近零。

| 技术指标 | 传统产线 | 自动化产线 |

|---|---|---|

| 单台生产时效 | 数小时 | 最快4小时 |

| 产品合格率 | ≈90% | ≥98% |

| 人力依赖度 | 高 | 降70% |

爆发前夜:自动化如何重构产业生态

产能跃升案例:哪吒汽车通过数字仿真技术,2022年产能同比暴涨60%,跳过失控期;理想汽车新车实现“上市即上量”,量产周期压缩6个月。

产业链变革显现:

- 上游设备国产化突破:济南奥图热成形线出口西班牙、巴西,国产软件智能化功能反超国际品牌;

- 下游催生新职业:机器人维保工程师薪资涨40%,复合型技术人才缺口扩大;

- 全球化竞争升维:中国电信搭建国际车联网平台,覆盖200余区域,支持车企出海“一地多资源”运营。

政策与技术协同效应:《新能源汽车产业发展规划》要求全产业链智能化,已推动赛力斯、一汽大众等入选国家级智能制造示范工厂。2024年1-9月智能车载设备制造业增加值激增30.7%,印证自动化技术进入规模化落地阶段。

个人观点:爆发期的胜负手在成本与柔性

政策与技术驱动下,汽车自动化生产已越过临界点。但企业能否抓住红利,取决于两个深层能力:

成本控制是生存底线。当前头部企业单台车生产成本比传统模式低30%(长安汽车通过一体化压铸减重20%实现),但中小厂商面临设备投入压力。未来三年,能通过模块化改造旧产线(如热成形线改造复用率100%)、利用政策税收优惠的企业,才可能分摊技术升级成本。

柔性能力决定天花板。特斯拉40秒下线1台车的效率神话,正被中国车企“效率+弹性”组合拳破解:吉利4小时整车出厂是效率,赛力斯10分钟切换5车型是弹性。当消费需求碎片化加剧(如问界M9上市27天订4万台),唯有柔性产线能兼顾规模与定制化。

这场爆发本质是制造业逻辑的重构——从“标准化流水线”转向“可塑型智能体”。政策点燃了火种,技术添了柴,但最终燎原的必是那些把成本公式与柔性基因刻进DNA的企业。