一、技术演进:从机械传动到神经化系统

20世纪初的刚性联接流水线奠定了连续化生产基础,但设备故障即导致全线瘫痪。当代自动化流水线已裂变为“机械-数据”双轨并行的智能体:

- 柔性联接革命:储料装置与模块化工站使局部故障不影响全线,某汽车焊装线应用后停机时间减少40%;

- 精度跃迁:直线电机定位精度达±0.1mm,较传统链条传动提升20倍,半导体封装良率因此提高至99.97%;

- 神经化反馈:山东某医疗企业通过振动传感器+温度监测,实时调控注塑参数,产品形变率下降72%。

个人观点:技术迭代不应陷入“唯先进论”。某家电厂强推AGV物流却忽略通信协议兼容性,导致节拍下降15%——真正的升级需打通“数据孤岛”而非堆砌硬件。

二、核心架构:四维协同的技术矩阵

1. 感知层:工业感官网络

- 多模态传感融合:压力传感器+机器视觉使汽车零部件质检速度提升300%,误判率降至0.02%;

- 边缘计算预判:矿用输送带轴承损耗预警模型,提前72小时预测故障,维修响应缩短70%。

2. 控制层:分布式决策中枢

- PLC+5G工业网:三一重工实现200台设备毫秒级响应,订单交付周期压缩40%;

- 数字孪生虚拟调试:万生人和模塑部在虚拟环境中验证热流道参数,试产成本降低90%。

3. 执行层:人机协作进化

- 双举升AGV系统:±0.5mm精度同步托举底盘与发动机,消除传统摩擦线“盲区等待”;

- 协作机器人阵列:湖南深思电工装配线人机混合作业,人工依赖度降低83%。

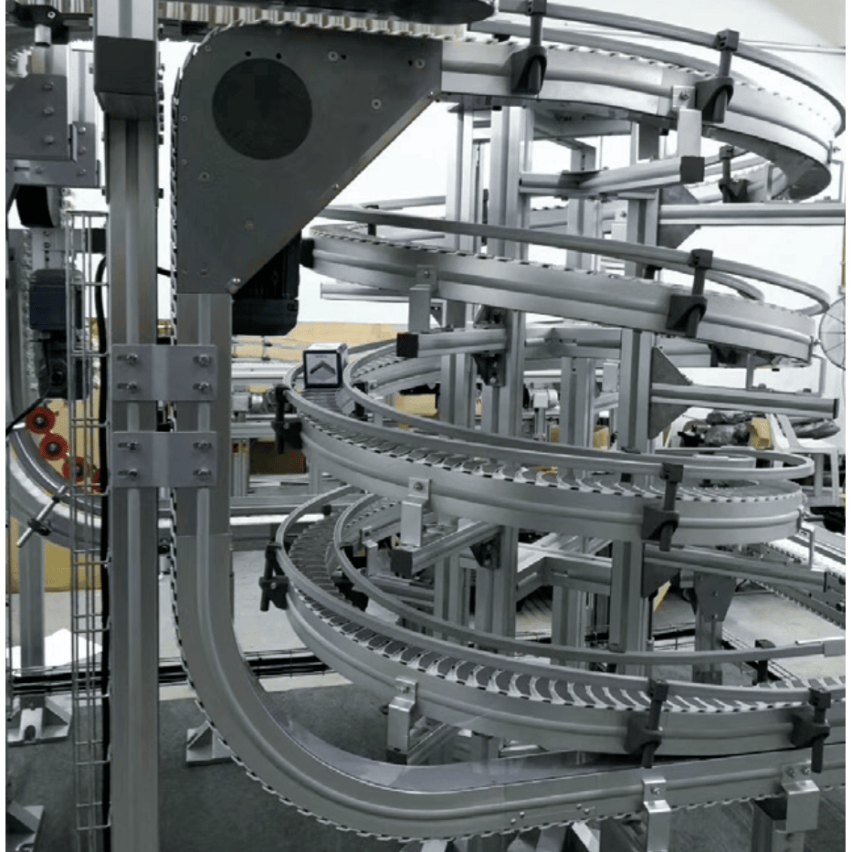

4. 物流层:动态路由优化

- 智能分拣滑梭:圆通上海枢纽中心分拣效率达4万件/小时,错误率低于0.005%;

- 磁悬浮跨层输送:-196℃液氮环境实现零摩擦运输,能耗仅为传统模式5%。

三、行业定制:破局痛点的场景化创新

高端依赖与适配困境

- 核心部件进口率超60%:高精度减速器、耐高温轴承制约技术自主化;

- 防爆与洁净需求冲突:锂电池车间需电阻10⁶-10⁹Ω的静电消散链,通用设备难以满足。

定制化破局路径

- 医药无菌产线:全密封不锈钢网带+在线清洗(CIP),生物污染风险下降99%;

- 重载矿山系统:50°倾角花纹皮带机解决石灰石粉洒落,磨损寿命延长3倍;

- 3C电子防静电线:碳纳米管涂层传送带,表面电荷消散时间<0.5秒。

个人见解:定制化绝非“打补丁”。某新能源电池厂将AGV路径与厂房立柱定位点绑定,既规避导航干扰又省去激光反射板——真正的创新需重构工厂DNA级逻辑。

四、智能跃迁:数据驱动的范式重构

2025年全球市场规模将突破8000亿元,智能化渗透率从35%升至62%,三大变革正在发生:

- 动态节拍匹配:丰田混产线通过RFID识别车型,自动调节输送速度补偿工时差,8车型混流线平衡率达92%;

- 能耗数字孪生:海天注塑机通过电流模型优化电机启停,年节电200万度;

- 可重构产线:直线电机驱动单元(DCU)实现10分钟车型平台切换,设备复用率提升至80%。

独家数据洞察:2030年柔性输送系统将占高端产线的65%,倒逼设备商从机械制造商转型为 “数据+机电”集成服务商——那些仍以吨钢价格论竞争力的企业将被淘汰出局。

自问自答:穿透行业本质

Q1:中小企业如何平衡自动化投入与回报周期?

分阶段改造+精益管理双轨并行:先对瓶颈工序实施模块化改造(如自动检测工位),配合VSM价值流分析消除浪费。某五金厂案例显示:首期投入仅占产线总成本15%,但效率提升40%,1.8年回本。

Q2:高混产线如何兼顾效率与柔性?

动态工位密度算法是关键:内饰线工位密度设为1.8-2.2,依据RFID数据自动调节输送速度补偿工时差异。避免传统“一刀切”节拍导致的等待浪费。

Q3:中国企业技术超车点在哪?

极限场景差异化创新:光伏玻璃重载耐高温辊筒(1.5t/800℃)、冷链齿轮箱(-50℃抗脆化)等细分领域,可规避国际巨头通用技术壁垒,建立局部技术主权。