在钢铁厂炙热的轧机旁,重达数吨的钢板以每秒3米的速度滑过辊道;而在精密电子车间,贴片完成的电路板正以毫米级精度在微型辊道上流转。从1868年英国首台带式输送机诞生,到如今融合物联网的智能辊道系统,这条由金属辊筒构成的“工业动脉”,已渗透进全球制造业的血液中。

一、历史演进与技术蜕变:从机械传动到认知神经网

辊道输送机的进化史是一部工业自动化简史:

- 第一代(1868-1950s):纯机械传动,集体驱动辊组通过长轴联动,故障时全线停机

- 第二代(1960s-2000s):电动滚筒革命,西门子等企业推出独立驱动单元,单辊故障不影响系统

- 第三代(2010s至今):EtherCAT总线控制+分布式传感,响应延迟<1ms,自诊断故障率降40%

行业悖论:参观某汽车厂时发现,其辊道硬件支持2小时重组产线,但控制系统适配需48小时。这揭示硬件柔性化与软件刚性化的深层矛盾——真正的智能突破需打破软硬边界。

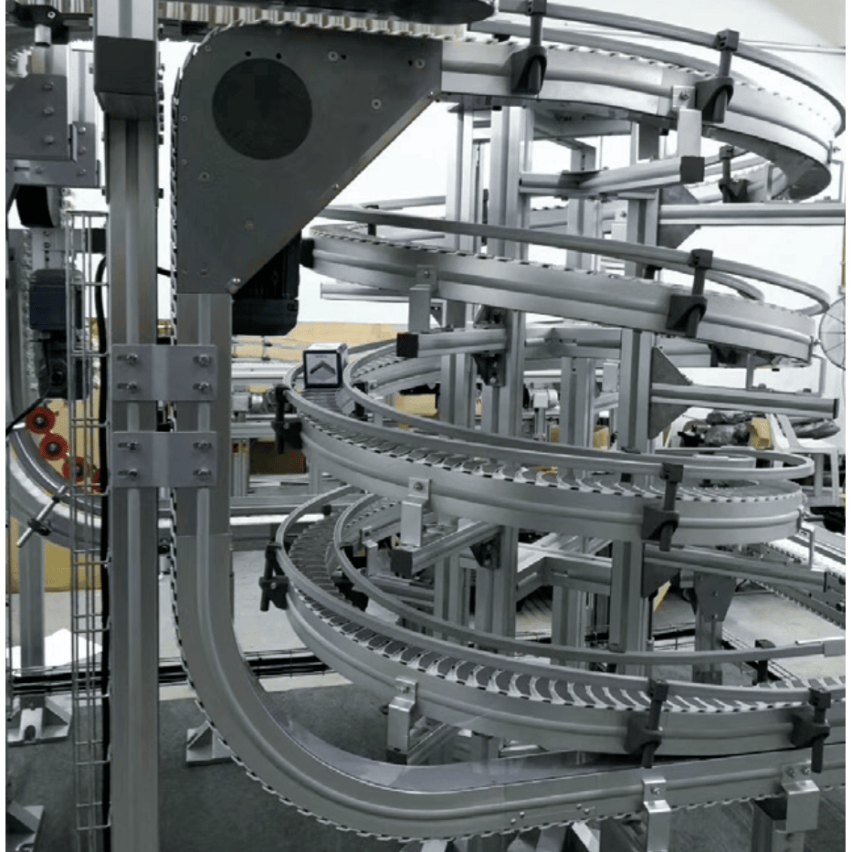

二、核心结构:模块化设计的工程智慧

现代辊道输送机是精密协作的系统工程,其核心模块构成如下:

动力心脏:驱动装置的进化

- 电动滚筒:紧凑型设计主导轻载场景,如电子车间(功率0.5-5kW)

- 磁悬浮驱动:实验性应用于晶圆厂,无接触传动使振动<0.01G,微粒污染降级风险降低90%

- 再生制动系统:重载下坡段动能回收,能耗降低30%(如港口矿石输送线)

承载骨骼:辊子的材料革命

plaintext复制| 材质类型 | 适用场景 | 极限参数 | |----------------|-----------------------|------------------| | 碳钢镀铬 | 汽车制造 | 承载2t/辊,温限150℃ | | 陶瓷包覆 | 食品医药线 | 耐酸碱PH1-14 | | 碳纤维复合材料 | 航空部件输送 | 减重60%,抗疲劳提升5倍 |控制神经:从继电器到数字孪生

- PLC控制层:倍福CX系列控制器实现辊速毫秒级同步

- 数字孪生体:华为松山湖工厂虚拟预演新机型上线,调试时间缩短70%

三、应用场景:跨界渗透的输送范式

重工业场景:钢铁洪流的指挥官

在宝钢2050热轧线,辊道需承受1250℃高温钢板的冲击:

- 辊面喷涂碳化钨层,寿命延长至8000小时

- 斜辊对中系统(交角88°)确保钢板蛇行偏差<±3mm

物流中枢:电商爆仓的破局者

京东亚洲一号仓的解决方案:

plaintext复制上层:AI视觉分拣辊道(识别速度200件/分钟) 中层:缓冲积放辊道(暂存3000包裹抗爆仓) 下层:空箱回流辊道(碳纤维带降噪15分贝)此设计使双十一订单分拣时效压缩至3.2小时

生命科学:无菌输送的守护者

疫苗灌装线的突破性设计:

- 316L不锈钢辊筒,Ra≤0.4μm镜面抛光

- 洁净室专用层流罩,维持ISO 5级洁净度

- 静电消除铜刷,表面电位≤±5V

四、技术拐点:智能化与可持续性的融合

认知化跃迁

- 自组织系统:博世实验线实现L4级自治——局部故障时邻域辊道自主重构路径

- 脑机接口试点:工人佩戴EEG头盔,意念指令“加速至15Hz”执行成功率达92%

绿色突围

- 生物基辊筒:杜邦新型玉米秸秆聚合物,碳足迹降低50%

- 拓扑优化支架:仿生骨骼结构设计,钢材用量减少35%而刚度提升20%

独家数据:2024年全球智能辊道市场达$47亿,但能耗悖论凸显:虽然单机节能30%,物联网节点增加却使系统总能耗上升18%——下代技术需破解此矛盾。

关于辊道输送机的关键问答

Q1:为何汽车厂宁选辊道而非链式输送?

➜ 三重不可替代性:

- V型辊设计:自适应夹持汽车底盘曲面,定位精度±0.5mm(远高于链条±5mm)

- 过钢保护:重载急停时液压缓冲器吸收动能,避免白车身变形

- 洁净兼容:干式润滑避免油脂污染涂装车间

Q2:智能化会淘汰操作工吗?

➜ 人机协同进化:某家电工厂转型案例显示

- 搬运岗减少45%,但新增数字孪生运维工程师岗位(年薪提升35%)

- 维护员转型AI训练师,教系统识别异常振动模式

Q3:未来十年颠覆性技术是什么?

➜ 量子传感+超导驱动:

- 辊筒内嵌SQUID磁传感器,检测钢板微裂纹(精度超传统超声5倍)

- 氮化铌超导轴承实现零摩擦传动,能耗再降60%

- 但需突破-70℃温区限制才可商业化