在宁德时代4680电池产线的真空车间里,一片厚度仅6微米的铜箔正以1.5米/秒的速度滑过托盘输送线,磁悬浮驱动模块的加速度达到1g——当德国工程师质疑定位精度时,±0.02mm的伺服闭环系统让叠片良率飙升至99.3%。这不仅是速度的胜利,更是中国智造对工业物流本质的重新诠释。

速度与效率的悖论:超越数字的工业逻辑

—

▎离散输送 vs 连续输送的博弈

- 叉车方案:速度2m/s(7.2km/h),但20米距离运送20个托盘需57秒

- 输送线方案:速度0.3m/s(18m/min),同任务仅需1分15秒

关键洞察:叉车是“离散输送”,单次仅运1托;输送线是“连续输送”,可实现托盘积放功能——这正是效率反超的本质。

▎效率计算公式的工业密码

plaintext复制效率(托盘/小时)= 3600 / (t1 + t2) t1:本段输送时间(长度L1 ÷ 速度V) t2:下游段释放时间(长度L2 ÷ 速度V)当L1=L2=2m、V=0.2m/s时,理论效率达180托/小时——但实际受移载机180-200托/小时的瓶颈制约

技术参数矩阵:速度背后的系统博弈

—

| 类型 | 轻载型1.0 | 轻载型2.0 | 中载型 | 移载机 |

|---|---|---|---|---|

| 最大速度 | 90m/min | 150m/min | 60m/min | 18m/min |

| 加速度 | 0.4g | 1g | 0.4g | – |

| 定位精度 | ±0.2mm | ±0.02mm | ±0.2mm | ±1mm |

| 移载瓶颈 | – | – | – | 180-200托/小时 |

▼ 动力系统的三重约束

- 电机功率:直接决定辊筒转速(0.37kW-1.5kW电机对应12-18m/min速度)

- 辊筒直径:89mm辊筒比60mm同转速下提速48%

- 摩擦力平衡:表面粗糙度不足导致打滑,过度则能耗激增35%

垂直场景的极限挑战:速度定制化法则

—

▼ 新能源电池——微米级防震战场

针对6μm铜箔褶皱难题:

- 磁悬浮驱动加速度1g,速度1.5m/s仍保±0.02mm精度

- 真空吸附托盘抑制微米级振幅

叠片良率从97.1%跃至99.3%,每GWh产能省电240万度

▼ 汽车零部件——重载高速悖论

- 中载型输送线速度仅60m/min,但通过倍速链结构:

• 钢制摩擦条承载1500kg托盘

• 开放式结构维护效率提升40% - 移载机旋转台90°转向仅需4.4秒,化解重载场景转向瓶颈

▼ 医药无菌车间——洁净度优先法则

- 316L不锈钢辊筒+40°斜喷CIP系统:

• 速度妥协至12m/min

• 但微生物残留<50CFU/cm²

• 灭菌率99.99%的价值远胜速度

技术破局点:速度瓶颈的创造性突破

—

▎磁悬浮驱动的降维打击

- 苏州汽车厂实测:能耗降57%(年省电240万度)

- 加速度1g仍保±0.02mm精度,速度上限突破至150m/min

- 无机械接触磨损,寿命延长至3.2万小时

▎模块化乐高范式

- 快拆结构使换型时间从72小时→90分钟

- 中山企业案例:更换15%模块即切换产线,初始投资省40%

- 输送线速度切换耗时从45分钟→20秒

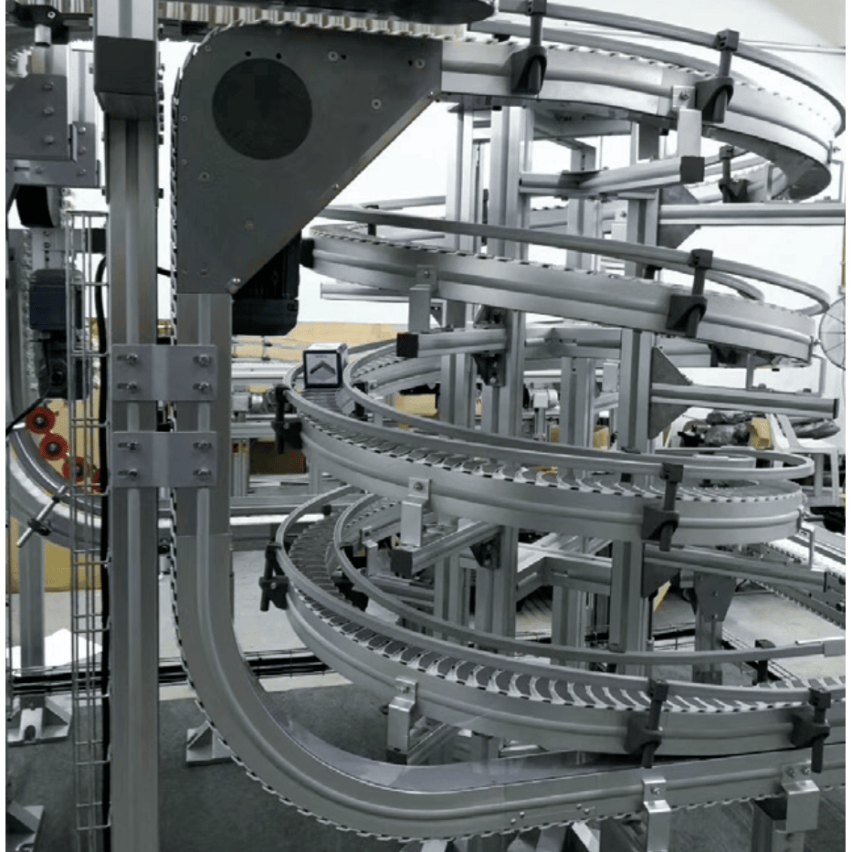

▎悬挂输送系统的升维

自行小车悬挂系统(EMS)以1.5-2m/s速度碾压传统输送线(0.2-0.35m/s),且:

- 处理能力400-800托/小时(2倍于移载机)

- 空中轨道释放地面空间

- 载物小车数量可柔性扩容

暗礁与蓝海:被忽视的速度代价

—

精度陷阱:某手机屏厂追求±0.02mm精度,维护成本占产线34%

能耗黑洞:加速度从0.4g提至1g,电机功率需增加150%但效率仅升60%

系统瓶颈:移载机180托/小时制约全系统,即便输送线速度翻倍也徒劳

浙江企业的破局实践揭示新逻辑:将磁悬浮与倍速链融合,重载场景速度提升至90m/min;与中科院开发生物基涂层,使300年分解周期压至5年——产业未来不在单项参数竞赛,而在系统级创新与可持续性。

> > 核心问题自解

Q1:为何输送线速度0.3m/s却能碾压叉车2m/s?

A:叉车是离散输送(单次仅运1托),输送线是连续输送(多托同时积放)。运送20托时:

- 叉车需57秒(首托到末托全程占用设备)

- 输送线仅75秒(托盘连续进入系统)

——连续输送的规模化效应实现效率反超。

Q2:影响输送线速度的隐性因素?

A:除电机功率外更关键的是:

- 辊筒直径:89mm辊筒比60mm同转速下线性速度快48%

- 摩擦力平衡:表面过滑导致打滑,过糙则能耗增35%

- 释放时间t2:下游段长度不足会大幅拉低理论效率

Q3:突破移载机180托/小时瓶颈的路径?

A:两种升维方案:

- 悬挂输送系统:处理能力400-800托/小时,速度1.5-2m/s

- 模块化分拆:将系统拆为多个环形线,各对应独立移载单元(需牺牲设备利用率)

——用空间换效率,或用技术创新重构系统边界。