倍速链作为工业自动化领域的核心输送设备,其价格差异之大常令采购者困惑——低至百元/米的基础链条,高至万元/米的定制产线。这种差异源于材质、配置、品牌等多维因素的综合作用。本文将结合市场数据与行业经验,剖析倍速链的真实成本构成。

—

一、价格区间:从轻载到重载的四级跃迁

根据市场报价与厂商方案分析,倍速链价格可划分为四个层级:

-

基础简易型(1000-2000元/米)

适用于小家电组装、轻物流分拣等场景,负载能力<50kg,采用碳钢结构+普通电机,速度精度较低,适合预算有限的中小企业。 -

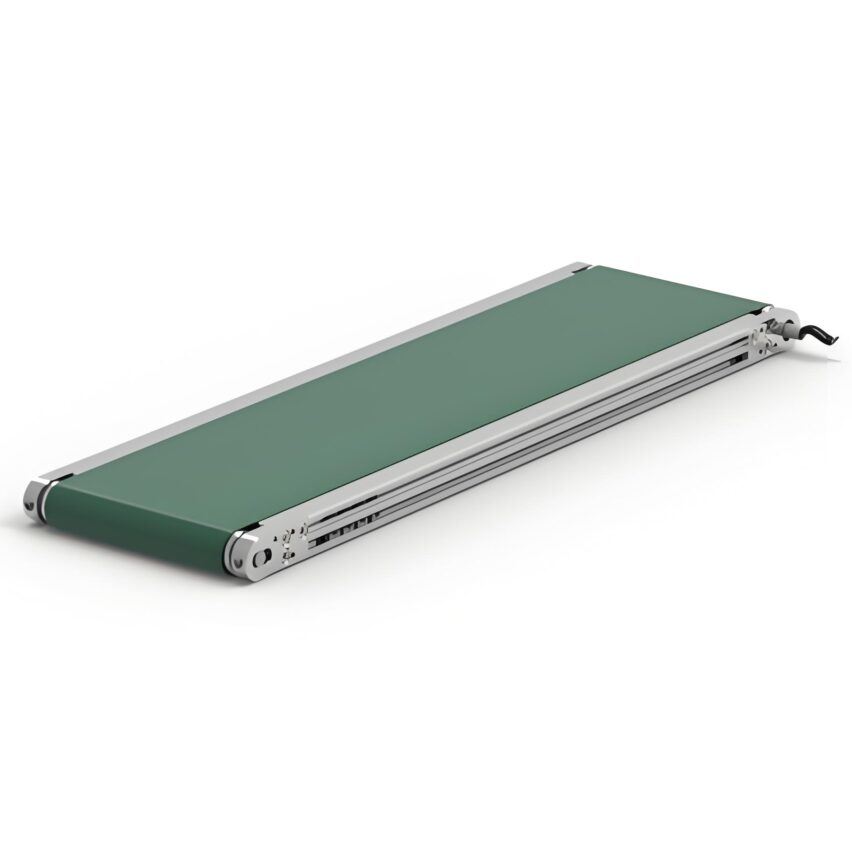

标准工业型(2000-5000元/米)

覆盖80%工业需求(如汽车零件、电子电器),负载50-500kg,配置铝合金框架+变频电机,含基础张紧装置,性价比较为突出。 -

高精度重载型(5000-10000元/米)

用于新能源电池、重型机械领域,不锈钢导轨+伺服驱动系统,支持带电输送和自动化对接,精度误差≤±0.5mm。 -

定制复杂型(>10000元/米)

集成机器人、视觉检测等模块,适用于医疗设备、精密电子产线,需配合非标设计及二次开发。

—

二、成本拆解:核心部件的价格密码

倍速链的价格差异本质上反映在组件的技术层级上:

- 材质成本:碳钢<铝合金<不锈钢(价差高达30%)。例如尼龙滚轮链条约10-30元/米,而不锈钢抗腐蚀链条飙升至247-320元/米。

- 驱动系统:普通电机(+500-800元/米) vs 伺服驱动(+2000-3000元/米)。后者实现0.5-8米/秒无级调速,满足精密节拍控制。

- 功能模块溢价:

• 自动张紧装置:增价10%-15%

• 顶升移栽机构:增价12%-18%

• 带电输送模块:增价15%-20%

—

三、品牌与地域:隐藏的价格变量

- 品牌溢价:进口品牌(如德国iwis)比国产高20%-50%;国内一线厂商(如领科、富斯特)比小厂高15%-30%。例如领科标准线体报价12000元/台(约10米),折算单价1200元/米,而同等配置小厂可能低至800元/米。

- 地域成本差:中山地区基础线约800-1000元/米,上海同规格则需1200-1500元/米,但后者在伺服控制技术上更具优势。

—

四、采购策略:平衡预算与效能的实战建议

- 避免过度配置

轻载场景无需选用伺服系统——某东莞企业采购2600元/套(10米)标准线,通过优化布局满足小家电生产,比原计划节省47%成本。 - 分阶段升级

初期采用碳钢基础线(2000元/米),预留接口,后期扩展为铝合金+带电模块(5000元/米),降低一次性投入风险。 - 警惕隐性成本

部分低价方案未含安装调试费(约占设备价15%),或使用非标配件导致后期维护成本翻倍。建议签订合同时明确:

• 质保期(1年以上为佳)

• 配件通用性(如滚轮是否兼容国标)

• 张紧装置维护周期

—

五、未来趋势:技术迭代如何影响价格

当前倍速链正经历两极化发展:

标准化推动基础款降价(2025年较2023年下降18%),而智能化拉升高端型号价格(集成AI质检模块的产线突破2万元/米)。值得关注的是,模块化设计正成为新平衡点——通过更换滚轮组(约占总成本5%)即可实现2.5倍速链与3倍速链的转换,大幅延长产线生命周期。

自问自答核心问题

Q1:中小企业如何以有限预算采购倍速链?

→ 选择轻载碳钢线体+预留升级接口,优先考虑2000-3000元/米区间国产设备,避免为冗余功能付费。

Q2:为什么同参数倍速链报价相差数倍?

→ 材质(如尼龙滚轮vs钢制滚轮)和驱动系统(普通电机vs伺服电机)是主因,另需查验是否包含自动张紧、顶升移栽等模块。

Q3:哪些行业适合采购万元级高配产线?

→ 新能源电池(需防爆)、医疗设备(无菌环境)、精密电子(微米级定位) 等场景,高精度与功能集成可带来>30%的效能提升。