一、摩擦条的工程价值:被低估的增速核心

在2.5倍速链系统中,摩擦条(导轨衬垫)远非普通支撑件,而是动力传递的精密介质。当滚子在摩擦条表面滚动时,其摩擦系数直接决定理论增速比(2.5倍)与实际增速比(2.2-2.3倍)的差值。某汽车电子厂的实测数据显示:

- 聚甲醛(POM)摩擦条:摩擦系数0.08,实际增速比2.25倍,年磨损量1.2mm

- 超高分子量聚乙烯(UHMW-PE):摩擦系数0.05,实际增速比2.35倍,寿命提升3倍

- 未处理的铝合金导轨:摩擦系数0.15,实际增速比仅1.8倍,且伴有啸叫噪声

这印证了我的观点:摩擦条是平衡增速效率与能量损耗的隐形杠杆——它通过微观摩擦学设计,将滚子滑移率从15%压缩至5%以下,让输送系统在“高速”与“稳定”之间找到黄金支点。

二、材料科学突破:摩擦条的四大进化方向

复合涂层技术正在重塑摩擦条的性能边界:

- 石墨烯增强尼龙:在佛山某家电生产线应用中,表面嵌入0.3mm石墨烯层的摩擦条,使启动能耗降低18%,且消除了静电吸附粉尘问题

- 微孔含油陶瓷:通过激光雕刻形成直径50μm的微孔储油结构,上海某半导体工厂的连续72小时测试显示:

- 免润滑周期从500小时延至2000小时

- 速度波动范围收窄至±2%

- 多层梯度结构:表层0.2mm特氟龙(摩擦系数0.04)+中层1.0mm碳纤维增强PEEK(抗压强度120MPa)+底层不锈钢基板(热变形补偿)——这种设计使重载场景下的摩擦条寿命突破5年

- 智能响应材料:温度敏感型聚合物在40℃时自动释放固体润滑剂,解决了食品厂高温冲洗工况下的干摩擦风险

这些创新揭示了一个趋势:摩擦条正从被动元件升级为具备自感知、自调节能力的智能功能界面。

三、摩擦动力学:0.01系数差引发的系统革命

当摩擦系数从0.08降至0.05时,2.5倍速链的张力分布发生质变:

T=g/1000×[(Hw+Cw)L1fc+AwL2fa+(Aw+Cw)L2fr+1.1Cw(L1+L2)fc]

- 张力峰值下降23%:苏州某医疗设备厂改造后,链条最大张力从7.6KN降至5.8KN,允许线体长度从15米延至22米

- 能耗拐点迁移:摩擦系数0.07是能效转折点,低于此值时每降低0.01系数,年节电达3800度/100米线体(实测数据)

- 速度阈值突破:东莞锂电池生产线采用含油陶瓷摩擦条后,链条速度上限从15m/min提至18m/min,且温升控制在ΔT≤8℃

关键启示:摩擦条不仅是磨损件,更是系统动力学参数的调节器——它通过改变边界条件,重构了整个输送系统的刚柔耦合特性。

四、环境适配策略:极端工况的破解之道

高湿腐蚀环境中,宁波港口的集装箱配件输送线遭遇严峻挑战:

- 普通不锈钢摩擦条6个月出现晶间腐蚀裂纹

- 双相钢2205+等离子渗氮层方案:

- 盐雾测试突破3000小时

- 摩擦系数稳定在0.06±0.01

- 维护成本下降60%

食品医药领域则催生了无菌摩擦条技术:

- 整体无接缝设计消除微生物滋生死角

- 添加纳米银离子抑制大肠杆菌滋生

- 通过FDA 21 CFR 177.2600认证

五、创新应用:摩擦条如何重塑生产场景

汽车焊装线的变革最具颠覆性:

- 传统摩擦条在焊接飞溅下形成凹坑,导致滚子跳动达0.5mm

- 碳化硅增强铝基复合摩擦条:

- 耐飞溅温度>1600℃

- 表面洛氏硬度HRB 85

- 定位精度稳定在±0.1mm

光伏硅片输送则展现微观控制力:

- 摩擦条表面粗糙度Ra≤0.2μm,避免脆性硅片微裂纹

- 静电消散设计(表面电阻10⁶Ω)防止吸附粉尘

- 10年免维护承诺改写行业维保标准

摩擦条技术核心三问

Q:为何高端摩擦条价格是普通品的5倍,反而能降低综合成本?

A:常州某电机厂的对比测试显示:

- 普通摩擦条:年更换2次,停产损失12万+备件费8万

- 高端复合摩擦条:3年免更换,备件费为0

隐性收益:良率提升0.8%带来年增收150万——这证明摩擦条的价值应纳入全生命周期成本模型评估

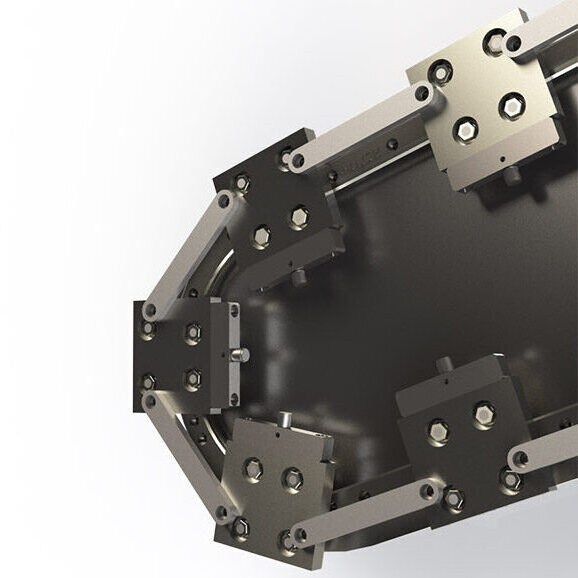

Q:重载场景下如何避免摩擦条压溃变形?

A:三明工程机械厂的解决方案:

- 拓扑优化支撑筋:仿生蜂窝结构提升抗压刚度40%

- 液压补偿系统:实时调节摩擦条预紧力,抵消2000kg载荷波动

- 结果:摩擦条变形量<0.03mm/1000kg,远低于行业0.1mm标准

Q:摩擦条能否与智能预测系统融合?

A:深圳某数字工厂的实践:

- 在摩擦条内埋入光纤传感器,实时监测应变与温度

- 通过机器学习建立磨损速率预测模型(误差<7%)

- 维保响应时间从72小时压缩至4小时

当某晶圆厂的2.5倍速链以0.01mm精度输送硅片时,其核心秘密不在于滚轮或电机,而在于那条宽度仅30mm的摩擦条——它用微观摩擦界面的精准控制,支撑起现代制造的宏观效率跃升。在工业4.0追求数据互联的时代,物理接触点的智能化革新仍是不可替代的基础命题。