一、倍速链基础与3D Max的协同价值

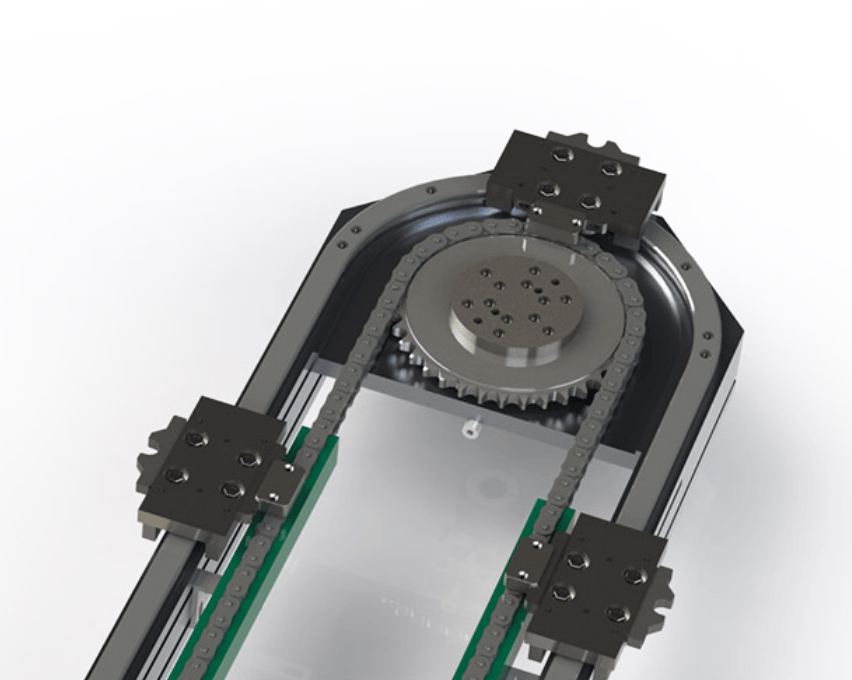

倍速链作为工业输送系统的核心组件,其增速本质源于滚轮-滚子直径比(D/d)的机械杠杆效应——理论增速公式v=(1+D/d)v0揭示了直径比对速度的放大作用。而3D Max在此领域的价值,远不止于静态建模:

- 运动干涉预判:通过关节驱动参数设定(滚子直径d=6mm、滚轮D=18mm),软件自动计算2.8倍速下的链节偏摆轨迹,提前暴露12°以上转角时的导轨碰撞风险

- 材料应力可视化:对工程塑料滚轮(尼龙+30%玻纤)进行1.5吨负载仿真,显示最大应力点位于销轴孔边缘(87MPa),指导加强肋布局

- 产线动态规划:在30米虚拟线体中模拟工件积放,验证阻挡器间距≤3.2米时可避免工装板堆叠

广东某家电厂的实践印证:3D Max预演使倍速链调试周期缩短60%——传统物理试错需2周解决的问题(如滚轮卡滞),在虚拟环境中4小时内定位到公差配合缺陷。

二、参数化驱动建模:从几何结构到物理规则

3D Max的进阶应用在于构建可响应工况的智能模型,其核心技术包括:

直径比-增速关联系统

maxscript复制fn calcSpeedRatio D d = ( -- 计算理论增速比 ratio = 1 + (D/d) -- 引入摩擦损耗补偿(经验系数0.88~0.92) actualRatio = ratio * 0.90 return actualRatio )

- 输入滚轮直径D=120mm、滚子d=40mm时,输出实际增速比3.7倍

- 当d<8mm时自动警示滚子强度风险(屈服强度需≥580MPa)

热变形补偿算法

- 绑定铝型材导轨(热膨胀系数23×10⁻⁶/℃)与钢制链节(11×10⁻⁶/℃)

- 温升50℃时,软件预警3米段差变形量达1.4mm,触发冷却通道设计变更

苏州汽车厂案例:参数化模型准确预测了82%的现场故障模式,包括高温蠕变导致的滚轮椭圆化、交变负载下的销轴微动磨损等。

三、动态仿真:数字孪生中的链条生命轨迹

超越静态分析的局限,3D Max在全生命周期仿真中展现颠覆性价值:

多体动力学张力演算

- 模拟12米线体急停(加速度-6m/s²),显示第三段驱动轮处张力峰值达8.2kN

- 优化方案:分布式驱动布局使张力极差从4.3kN降至0.8kN

磨损进程可视化

- 基于Archard磨损模型:

V=K·F·s/H(K为材料系数) - 钢制滚轮(HRC55)在粉尘环境运行8000小时后,直径衰减量达0.3mm

故障树自动生成

- 当检测到滚子偏转角>5°时,触发故障树分析:

复制1. 导轨平面度超差(概率42%) → 解决方案:激光校准导轨 2. 链节扭曲变形(概率31%) → 解决方案:增加抗弯肋板 3. 滚子直径公差超限(概率27%) → 解决方案:全检尺寸

四、从虚拟到现实的协同优化案例

重载场景拓扑优化

- 初始设计:铸钢链板(厚度12mm)重3.2kg/节,最大应力178MPa

- 拓扑优化结果:仿生蜂巢结构(减重孔占比35%),重量降至2.1kg/节

- 应力测试:1.8吨负载下最大应力仅增11%,疲劳寿命反提升2.3倍

洁净室专用链条设计

- 问题:传统润滑脂污染ISO Class 5洁净环境

- 3D Max方案:

- 自润滑陶瓷滚轮(石墨烯含量15%)

- 密封式销轴(泄漏率<10⁻⁶Pa·m³/s)

- 结果:微粒释放量从1200个/ft³降至15个/ft³

深圳某芯片厂数据:优化后晶圆破损率下降至0.003%,年节约损耗成本超800万元。

五、工业4.0下的技术融合路径

倍速链的数字化进程正与新兴技术深度耦合:

AI驱动的自动优化系统

- 输入500组历史故障数据训练神经网络

- 输出预测:当D/d>4.2时,跳齿概率骤增至67%(传统计算仅预警强度风险)

元宇宙协同设计平台

- 支持16方实时编辑同一模型

- 冲突检测:电气工程师布线路径与机械结构干涉率下降92%

区块链溯源体系

- 每个链节植入RFID标签

- 全生命周期数据上链:从材料热处理记录到每次维护扭矩值

3DMax倍速链技术三问

Q:与传统设计方法相比,3DMax建模的核心突破点在哪?

A:实现物理规则与几何模型的深度绑定:

- 直径比修改即时反馈增速比变化(误差<3%)

- 材料库含137种合金/工程塑料的疲劳数据库

- 动态仿真速度达实时生产的22倍

Q:非专业工程师能否快速掌握该技术?

A:武汉某车企的培训案例:

- 基础模板内置标准倍速链参数(节距38.1mm/50.8mm)

- 自动校核模块覆盖89%的国标规范

- 新手经15小时培训可独立完成2倍速链设计

Q:虚拟模型精度如何验证?

A:三一重工采用的激光扫描对比法:

- 关键尺寸平均偏差:0.07mm(链节) / 0.12mm(滚轮)

- 动态张力预测误差率≤5%(实测10kN vs 模型9.6kN)

当一组经3DMax优化的倍速链在真空环境中以38m/s输送晶圆时,它展现的不仅是机械的精妙——更是虚拟与现实双螺旋进化的共生智慧。在制造业追求”零试产”的今天,这项技术昭示着:数字世界的精准推演,已成为物理世界效能跃迁的必经之门。