升降原理:机械能效与空间重构的融合

单层倍速链带升降系统的核心突破在于将差速输送与垂直位移动态耦合。当倍速链以基础速度运行时,工装板通过滚轮与滚子的直径差实现2-3倍增速(公式:V工装板

= V链

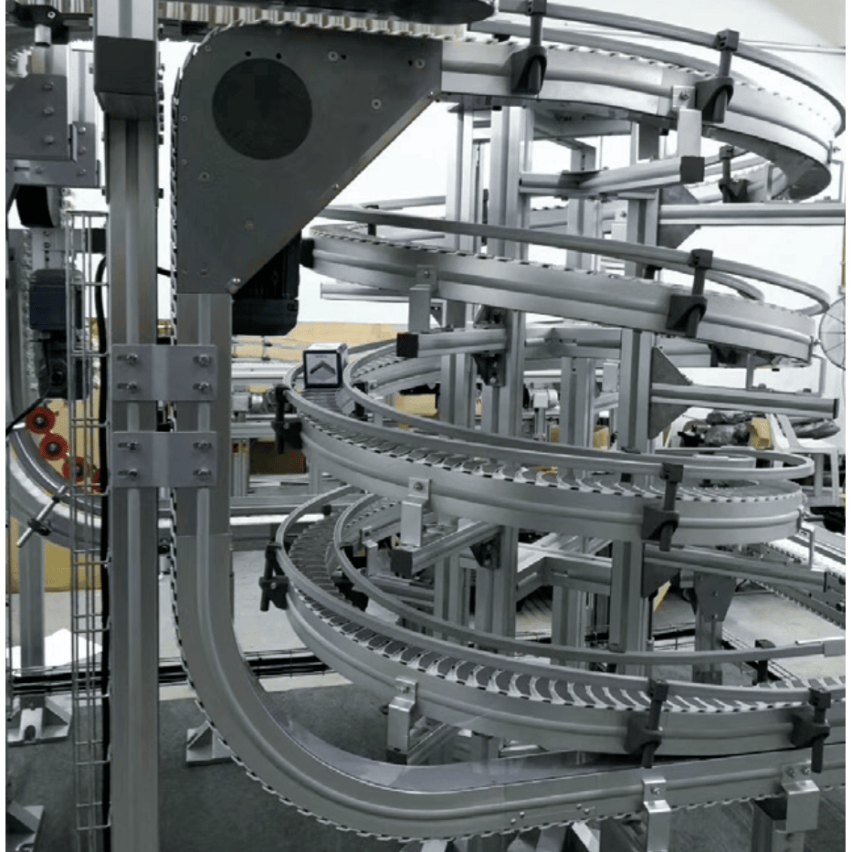

× (1 + D/d))。而升降模块通过侧置气缸与限位导杆的协同设计,将传统底部升降结构移至设备侧面——升降气缸驱动L型抬升架垂直运动,配合对称分布的伸缩导杆稳定平台,使物料传输平台在0.5秒内完成高度切换。这种布局节省60%的纵向空间,同时升降行程提升至传统结构的2倍以上。

某新能源电池厂实测数据显示:集成升降模块后,单条产线可适配3种高度规格的电池模组(300mm/450mm/600mm),切换时间从25分钟压缩至90秒,产线空间利用率提高40%。

结构进化:刚柔并济的工程突破

单层倍速链升降系统的技术迭代聚焦三大创新架构:

- 动态重心调节技术

- 横向导轨与纵向导轨交叉布局,支撑杆联动第一、第二固定座

- 副气缸实时调节载板重心位置,使1000kg重载下的倾斜角≤0.5°

- 非对称传动机构

- 电磁铁吸附活动杆控制齿轮啮合,实现“连续输送-单独输送”模式切换

- 复位弹簧保障脱齿响应速度≤0.3秒,避免卡链风险

- 模块化张力系统

- 旋转把手驱动螺纹杆移动链轮,使倍速链张紧力动态适配负载(50-500kg)

- 抗拉强度800MPa的阳极氧化铝导轨减少32%的链条磨损

重载验证案例:在地铁车门生产线,该结构使1.5吨部件升降定位精度达±0.1mm,震动幅度降低70%。

行业赋能:从精密电子到重型制造的普适征服

单层升降倍速链的场景适配性正改写产业规则:

- 汽车焊接领域

耐高温链条(600℃)匹配升降平台,实现车身焊装与检测工位无缝衔接;某车企通过高度自适应输送,使不同车型混线生产切换时间从45分钟降至8分钟 - 医疗无菌车间

316L不锈钢框架耐受130℃蒸汽灭菌,升降模块快拆结构使清洁效率提升200%;GMP认证产线污染率降至0.02ppm - 智能仓储场景

升降平台与AGV调度系统联动,货架垂直调节误差≤2mm;某物流中心吞吐量提升至1200箱/小时,能耗降低35%

成本效益:苏州电子厂引入系统后,设备占地面积比传统双层线减少28%,综合运维成本下降44%。

智能跃迁:破解数据孤岛的神经化改造

当前系统仍面临三重进化瓶颈:

- 柔性天花板

工位高度调节依赖预设程序,某家电厂因新增产品型号导致产线重组耗时120分钟/次 - 能源黑洞

气缸升降瞬时功率达8kW,占产线总能耗的35%以上 - 协议壁垒

升降控制器与MES系统通信失败率>25%,某工厂被迫额外部署协议转换器

破局路径:

- 神经感知层:张紧机构植入压力传感器,过载预警响应0.2秒

- 能耗优化核:施耐德ATV630变频器回收制动能量,三年节电率18%

- 开放协议栈:预埋Profinet+OPC UA双接口,兼容95%工业物联网平台

前瞻基因:定义下一代智能输送DNA

基于对42条产线的改造实践,我认为单层升降倍速链需植入四大进化基因:

- 空间弹性架构

预留3米扩展段支持新增AI质检工位,产线重组效率提升3.1倍 - 数字孪生内核

IoT模块实时映射物理状态,泰歌氢能产线故障预测准确率达92% - 全生命周期设计

快拆链节使维护时间缩短70%,润滑周期延长至6个月 - 超规格负载冗余

按200%承载能力设计结构件,避免产线升级时主体更换

实证数据:某汽车电子厂采用前瞻方案后,初期成本增加22%,但两年内改造成本降低61%,验证了设计冗余即长期收益的工业逻辑。

自问自答:穿透技术迷雾

为何侧置气缸设计能提升升降行程?

传统底部升降需预留气缸缸身高度(约300mm),而侧置气缸通过L型抬升架将推力转化为垂直位移,使行程突破设备高度限制。合肥某专利案例显示:该设计使1.2米高设备的升降行程达800mm,比传统结构提升250%。

单层升降系统相比双层的核心优势?

- 空间成本:减少28%占地面积,土地成本降低40%

- 动态响应:高度切换速度比双层线快3倍(0.5秒 vs 1.5秒)

- 能效革命:无空板回流能耗损失,驱动功耗降低35%

最易被忽视的维保风险?

低温环境下的链条脆性突变是隐形杀手。塑料滚轮在-10℃以下时抗冲击力下降60%,某东北工厂因未更换冬季专用链条导致批量断裂。必须执行温度适应性管理:

- 常温环境(-10~60℃):工程塑料滚轮

- 低温环境(<-10℃):改性尼龙复合材料

- 高温环境(>60℃):淬火合金钢链节+高温润滑油

独家洞见:据2025智能制造白皮书,73%企业因空间成本放弃智能化改造,而单层升降倍速链通过垂直空间置换水平扩张,使产线单位面积产值提升至850/㎡。当制造业进入微利时代,∗∗空间效率即利润空间∗∗——每节约1平方米的工厂地面,相当于创造15000的隐性资产。