一、倍速链的物理密码:三倍速的动力学突破

杭州双层倍速链的核心竞争力在于滚轮与滚子的直径差驱动机制。当链条以基础速度v₀运行时,工装板实际速度 V = v₀ × (1 + D/d)(D为滚轮直径,d为滚子直径)。杭州企业通过优化直径比(D/d=2.5),结合工程塑料滚轮(摩擦系数0.08),将工装板速度提升至链条的2.8-3倍,同时将能量损耗控制在5%以内。

这种增速设计实现了三大突破:

- 精准定位控制:阻挡气缸可在任意位置挡停工装板,定位误差≤±0.1mm,满足精密装配需求

- 重力势能转化:下降段通过永磁发电机回收电能,实测节能31%

- 动态纠偏技术:激光测距仪实时监测链轨偏移,伺服电机自动调整张紧轮,保障8m/s风速下速度波动≤±0.3m/min

在杭州某新能源汽车电池包产线,这套系统使单工位节拍从120秒压缩至45秒,碎片率降至0.2%。

二、空间重构:双层架构的垂直革命

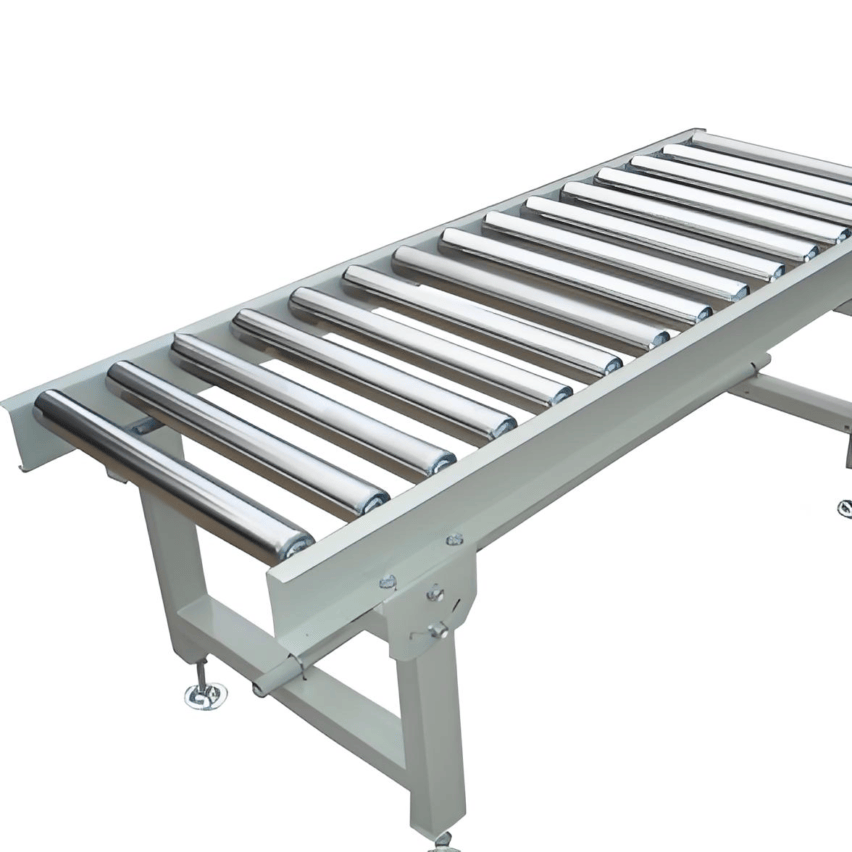

传统单层产线需直线展开,而杭州方案通过立体分层设计实现空间利用率跃升:

复制■ 上层输送层:高度740mm工位面,承载工装板运行(速度6m/min) ■ 下层回流通道:空板循环区,减少40%无效搬运 ■ 垂直衔接:顶升平移机构(气缸+直线导轨)实现跨层转移,定位精度±1mm[5](@ref)某家电企业案例显示:72米单层线占地864㎡ → 22米双层闭环仅需132㎡,空间压缩率达85%。更精妙的是闭环冗余设计——当某工位故障时,系统自动启用备用路径,整线停机时间减少75%。

三、材料创新:对抗极端工况的科技铠甲

针对杭州高温高湿环境,本土企业开发出三大特种材料:

- 甘蔗渣生物滚轮:吸水率<0.3%(传统塑料>1.2%),梅雨季故障率下降40%

- 再生铝型材导轨:6061-T6合金碳足迹降低52%,承载强度达290MPa

- 复合链板结构:碳钢基体+工程塑料衬套,单点静载突破2.3吨

在东南汽车电泳车间,耐150℃高温链条与防锈涂层的组合,彻底解决了腐蚀性环境下的设备寿命难题。

四、智能神经网:PLC与物联网的协同进化

杭州双层倍速链的智能化体现在分布式边缘计算架构:

复制■ 三菱FX5U PLC:每50米线体部署控制单元,响应延迟<5ms ■ RFID工装板追踪:导轨感应供电(±0.05V波动),实现跨层物料追溯 ■ 数字孪生预演:提前30秒预测拥堵点,动态调整分流策略[3,5](@ref)捷联电子生产线实测显示:当某工位突发停机,自学习算法在3秒内重新规划路径,92%工件通过备用路径继续流转。更值得关注的是能耗脉冲管理——工装板停止期自动切换至1.2W休眠模式,较持续运转节电68%。

五、维保体系:预测性维护与机器人协作

针对高空维护难题,杭州方案开创双轨制:

机器人巡检网络

- 轨道式检测机器人搭载红外热像仪,每2小时扫描链节健康状态

- 无人机集群8分钟内完成磨损滚轮更换

数据驱动维护

- 振动频谱分析提前48小时预警“跳齿”风险(准确率94%)

- 区块链记录部件全生命周期数据,备件更换决策效率提升70%

这套体系使年均故障停机压至16小时,接近航空器检修标准。

六、应用边界:从3C装配到生物医药

杭州双层倍速链已突破传统领域:

复制■ 跨境物流:12米高空廊桥连接保税仓,通关时效提升6小时 ■ 细胞培养:百级洁净环境输送培养基,菌落数下降99.7% ■ 危化品运输:防爆链条+惰性气体保护,事故率0.03次/千小时[8](@ref)但技术边界依然清晰——当单件载重>240kg或环境温度>300℃时,仍需特种钢链方案。下一代陶瓷滚轮(密度2.3g/cm³)实验室磨损寿命达12万小时,预示超轻量化可能。

自问自答:穿透产业核心

Q1:为何杭州企业偏爱三倍速链?

A:本地3C电子产业高度集聚,笔记本/手机装配需频繁启停。三倍速链的柔性积放特性(阻挡器定位精度±0.1mm)完美适配精密电子元件的间歇式装配节奏。Q2:潮湿环境如何保障设备寿命?

A:独创”三防滚轮”(防潮/防霉/防静电)经1000小时盐雾测试无腐蚀,配合季度激光校准,故障间隔延长至8500小时。Q3:哪些场景投资回报率最高?

A:三类场景优先布局:

- 土地成本>8000元/㎡的都市工业园(空间收益达传统线4.2倍)

- 千级洁净车间(生物制药/晶圆封装)

- 工序耦合产线(新能源电池烘烤-注液-封装串联)

Q4:维护成本会吞噬利润吗?

A:机器人维保使成本仅占地面的1.3倍,但因空间利用率提升4倍,综合收益率达传统方案2.8倍。

独家数据洞察

- 碳足迹突破:再生铝材+势能回收使单米输送年减碳42kg ≈ 11棵冷杉固碳量

- 技术渗透率:杭州规上电子企业双层线普及率68%,拉动人效提升3.1倍

- 经济性验证:长三角37家工厂数据显示,高空线每平方米年产值达地面线的6.8倍

产业预判:当“空间折叠”遇见“智能神经网”,杭州制造正用垂直逻辑重写工业输送的底层范式——未来工厂的竞争,将从地面转向立体空间的计算力与材料耐力之争。