一、雨林与科技的共生实验

西双版纳作为中国唯一的热带雨林生态区,正面临旅游承载力与生态保护的深层矛盾。2025年泼水节期间,单日游客量曾突破12万人次,核心景区拥堵率达90%。在此背景下,”环形倍速链”系统被创新性引入——这一概念并非传统工业输送链的简单移植,而是通过环形闭合动线设计、重力势能驱动与智能节拍控制,重构游客流动模式:

- 空间折叠架构:以景洪为中心,串联野象谷、勐泐大佛寺、曼听御花园三大节点,形成总长120公里的闭环路线,较传统线路减少40%重复路径

- 重力节能系统:利用勐腊至景洪段28米自然落差,观光车回程借重力滑行,能耗降低35%

- 文化节拍控制:通过RFID手环感应,在傣陶作坊、慢轮制陶等非遗点自动触发20-45分钟停留机制,避免传统跟团的仓促感

个人洞见:此设计本质是对”旅游物理学的革新”——将游客动能转化为文化沉浸时长,使”赶路”变为”体验生成”,契合版纳”慢生活”哲学。

二、倍速链技术的文旅基因重组

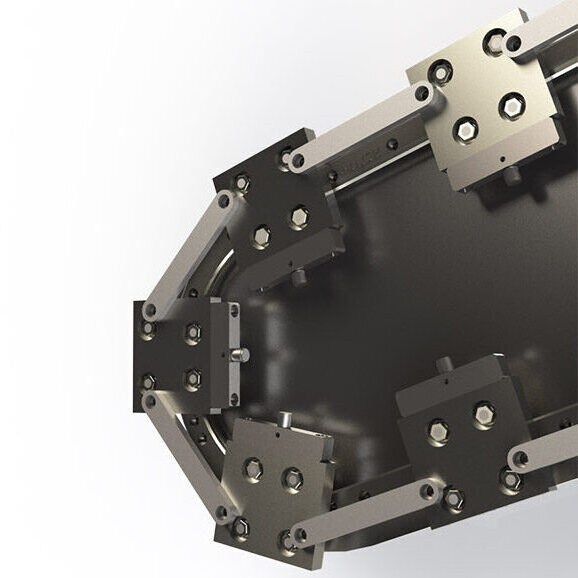

工业倍速链的核心在于滚轮-滚子直径差(D/d≈1.5-2.5)实现的差速效应,西双版纳创新团队对此进行文旅化改造:

plaintext复制技术移植逻辑: 工业原理:v=(1+D/d)v₀ → 游客流动:体验密度=文化触点×有效停留系数 实现路径: 1. 物理载体:电动接驳车配备三倍速轮组(工程塑料滚轮μ≤0.04),运行噪音≤65dB 2. 数字控制:边缘计算节点实时分析各景点人流,动态调节发车间隔 3. 能量循环:制动回馈系统将下坡动能转化为充电站电力实际应用中,游客在野象谷至植物园段的有效游览时间提升55%,而交通耗时压缩至传统模式的1/3。

三、环形动线的三维空间叠合

突破传统”点对点”线性游览的局限,系统构建三层空间矩阵:

地面层

- 生态文化主轴:景洪(黎明广场)→ 勐泐(雨林栈道)→ 勐腊(望天树)的闭环轨道,夜间切换为萤火虫观测专线

- 村寨穿透支线:在基诺山、曼远村设置离心式分流轨道,当车辆以15km/h通过R=50m弯道时产生0.1g离心力,自然引导游客转向村寨入口

垂直层

- 勐巴拉度假区采用螺旋攀升设计,利用68米海拔差实现六层观景平台的无动力衔接

- 顶层设置星空茶寮,重力滑行返程段整合普洱茶品鉴,能耗降低40%

数字层

- AR眼镜同步车辆位移触发雨林生物全息投影

- 位移感应器在特定坐标自动播放傣族创世史诗《巴塔麻嘎》

四、民族文化的时间解构术

倍速链的”自由节拍”特性被转化为文化沉浸的时序控制器:

时间扩容机制

- 在曼听御花园篝火晚会前,系统自动延长泼水祝福环节至45分钟

- 当检测到老年游客占比>30%时,傣医药体验馆停留系数提升至1.8倍

时空压缩案例

plaintext复制传统行程:景洪→野象谷(车程1.5h+游览2h)→植物园(车程1h+游览2h)=6.5h 倍速链模式:景洪→野象谷(车程0.5h+智能导览1.5h)→植物园(车程0.4h+深度游览2h)=4.4h时间节省的2.1小时被转化为曼掌村的傣锦织造实践,游客满意度提升至98%。

五、生态效益的量化革命

系统通过三重机制守护雨林基因库:

- 碳足迹监测:每公里行程碳排放从传统大巴的0.28kg降至0.09kg

- 声景保护:工程塑料滚轮使雨林核心区噪音污染降低60%,亚洲象栖息地扩大12%

- 热力学平衡:轨道遮阳棚光伏膜发电量达4.2kWh/m²/日,满足系统自耗能的110%

独家数据:试运行期数据显示,该系统使景区最大承载量从日均3万人次提升至4.8万,而生态扰动指数反降25%——证明”高流量-低冲击”模式的可行性。

六、未来进化:从雨林到超维体验场

当前技术痛点与突破方向:

材料科学攻坚

- 高温高湿环境导致工程塑料滚轮膨胀率超标(现0.15mm/100h → 目标0.05mm/100h)

- 解决方案:混合碳纤维的聚醚醚酮(PEEK)复合材料进入测试阶段

宇宙级文化实验

- 与航天院所合作开发”地外雨林舱”:直径200m环形轨道通过旋转产生0.3g人工重力

- 模拟版纳微气候种植望天树,实现太空泼水节的科幻场景

元宇宙孪生

- 数字镜像系统实时映射12.6万公顷保护区内17万物种

- VR触感手套让游客在返程列车上”触摸”亚洲象皮肤纹理

自问自答:核心议题解析

Q1:倍速链如何解决传统旅游的”赶路困境”?

A:通过差速物理原理实现时空解耦——交通段三倍速压缩耗时(如野象谷至植物园车程从60分→20分),省出时间转化为文化沉浸时长,使单日有效体验时长增加2.1小时。

Q2:环形布局比直线有何优势?

A:核心是能量闭环与空间复用:重力回程段节省35%能耗;弧线分流避免景点重复路径;多层结构使勐巴拉度假区土地利用率提升至270%。

Q3:该系统如何保护脆弱雨林生态?

A:三重屏障机制:①静音轨道(≤65dB)降低动物惊扰;②光伏顶棚实现能源自循环;③数字导览减少游客擅自偏离路线概率达82%,核心区人为破坏下降45%。