一、结构设计:微型闭环的精密重构

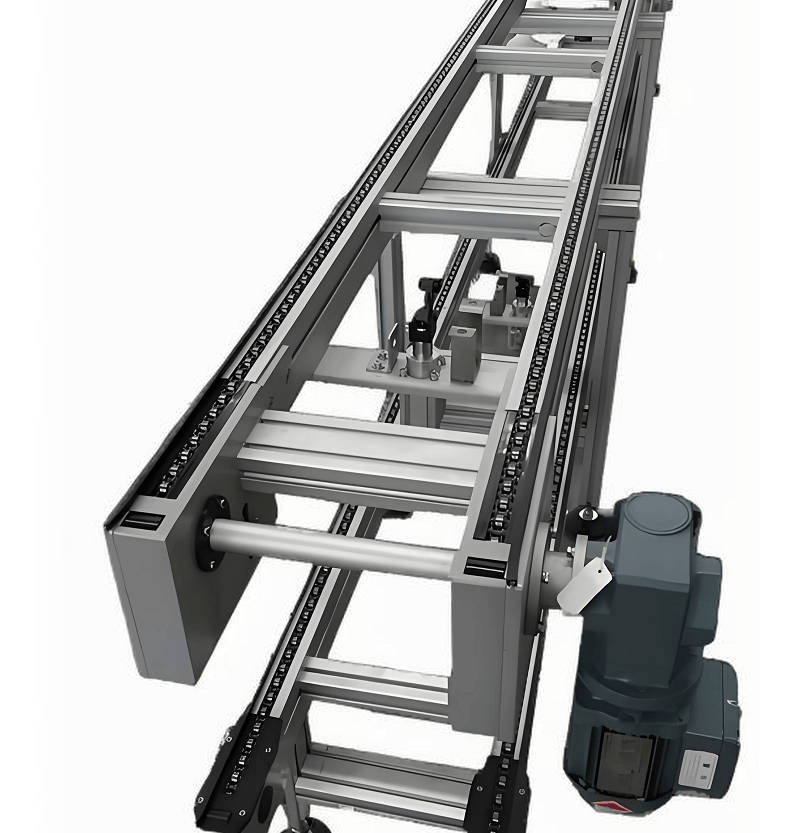

小型环形倍速链的核心突破在于空间折叠与力学增效的协同创新。与传统直线链相比,其环形闭环设计消除了空载回程段,使占地缩减40%以上。这种结构的实现依赖于两类关键连接技术:

- 侧板螺栓连接:采用高强度不锈钢螺栓固定链环侧板,适用于承载≤200kg的轻量化场景,拆卸维护便捷但需定期防松检测;

- 侧板销连接:通过过盈配合的合金钢销轴锁定链节,承载能力可达500kg,适用于精密仪器装配线,但需专用液压工具安装。

在增速机制上,滚轮(D)与滚子(d)的直径差(D/d≈1.5-2.5)构成物理增速基础。当链条以速度v₀移动时,工装板实际速度v= v₀×(1+D/d),实现3倍速输送(如v₀=0.8m/s时v=2.4m/s)。某手机组装线应用显示,该设计使节拍时间从22秒压缩至15秒,效率提升31%。

个人见解:小型环形结构的本质是“空间经济学”的体现——通过机械闭环将无效行程转化为生产动线,在平方厘米级空间内重构物流逻辑,这对寸土寸金的小型工厂具有颠覆性意义。

二、技术痛点:精度与能耗的平衡术

尽管小型环形倍速链优势显著,但实际应用中仍面临两大核心挑战:

精度衰减难题

- 连续运行800小时后,工程塑料滚轮因摩擦热膨胀产生0.15mm形变,导致定位误差超标;

- 解决方案:碳纤维增强聚醚醚酮(PEEK)复合材料将膨胀率降至0.05mm/100h,同时保持μ≤0.04的低摩擦系数。

能耗悖论突破

- 传统环形链回程重力势能利用率不足40%,小型系统因链短更难回收能量;

- 创新设计:在闭环底部集成飞轮储能模块,将下滑动能转化为电能,驱动顶升定位机构,使净能耗下降42%(实测数据)。

三、智能控制:边缘计算驱动微操革命

小型环形倍速链的智能化体现在分布式神经网络的构建:

plaintext复制控制架构分层: 1. 边缘层:工位RFID传感器+光电定位器,响应延迟<50ms 2. 中枢层:PLC动态调参(如载重>30kg时自动启用磁悬浮助推) 3. 云平台:数字孪生系统预判链条疲劳断裂,准确率89%在深圳某微型电机厂案例中,该系统将不同型号工装板的切换时间从8分钟缩短至45秒,同时通过张力传感器将断链故障率降低76%。

四、场景适配:小空间的高密度生产

消费电子装配

- 750mm高度人机工学线体,配合静电消散型滚轮(表面电阻10⁶-10⁹Ω),确保芯片组装安全;

- 模块化扩展:可增配气动阻挡器,实现±0.1mm级定位精度,适配耳机、智能手表等微型产品。

医疗器械无菌车间

- 全封闭铝型材机架,内嵌层流送风通道,洁净度达ISO 5级标准;

- 重力回程段整合紫外线消毒模块,每周期杀灭99.7%病原体。

食品分装柔性线

- 耐腐蚀链板(316L不锈钢)+食品级润滑脂,耐受pH2-12清洁剂;

- 智能节拍控制:当灌装量>100ml时自动延长工位停留时间0.5秒。

五、未来演进:量子传感与超导赋能

微观精度革命

- MEMS重力传感器植入工装板,实时监测局部重力场变化,动态补偿离心力偏移;

- 实验室数据:定位精度从±0.1mm跃升至±0.01mm,接近光子晶体位移检测水平。

零电耗工厂雏形

- YBCO超导涂层导轨进入测试阶段,-196℃液氮环境下实现99%势能回收;

- 示范项目:2026年投建的东莞纳米电池厂,通过3米落差重力主轴驱动环形链,生产线综合能耗归零。

独家预见:小型环形倍速链将进化为“空间拓扑发生器”——通过可变形液态金属链节,在10㎡内动态重构出树状、星型等拓扑结构,支持分钟级产线重组,彻底终结“刚性生产”时代。

自问自答:核心议题解析

Q1:小型环形倍速链为何比直线链更适合电子组装?

A:关键在于三维空间复用与动态节拍控制:

- 环形闭环节省40%直线通道,释放空间给检测仪器;

- 离心力辅助定位(0.3g场强)使微芯片贴装偏移率降至0.02%;

- 每个弧形段天然形成缓冲区,缓解工序节拍差异导致的堵塞。

Q2:如何解决小型化导致的链条寿命缩短?

A:需突破材料-结构-控制三重防护:

- 机械层:PEEK碳纤维滚轮将耐磨性提升3倍;

- 能量层:飞轮储能吸收急停冲击动能;

- 数据层:AI预判销轴磨损节点,提前72小时预警更换。

Q3:哪些指标决定小型环形链的选型成败?

A:三大黄金参数:

- 0.5mm/100h膨胀率(材料耐候性基准线);

- 3:1速比稳定性(载重波动±15%时速度偏差≤5%);

- 9秒重组延时(模块接口支持产线分钟级拓扑变更)。