一、倍速链的增速原理与分类体系

倍速链的核心奥秘在于滚轮(直径D)与滚子(直径d)的直径差设计。当链条以速度V₁运行时,工装板的合成速度可达V₁×(1+D/d),实现2.5-3倍增速。这种物理结构差异催生了四类技术分支:

- 速度维度:单倍速链、2.5倍速链(差速链)、3倍速链,后者可使工装板速度达链条速度的3倍

- 结构维度:上下循环型、平面循环型、多层循环型,适应不同空间布局

- 材料维度:铝型材框架(轻量防锈)与碳钢框架(重载抗压)的分野

- 工装板类型:工程塑料板(防静电)、钢板(耐高温)、木板(低成本)的差异化适配

物理极限的突破点:当D/d=2时理论增速3倍,但实际因摩擦仅达2.8倍。重载场景需补偿12%速度损失——特斯拉工厂的铝制导向块将补偿效率提升至97%,使链条寿命从6个月延至22个月。

二、整线集成的关键技术突破

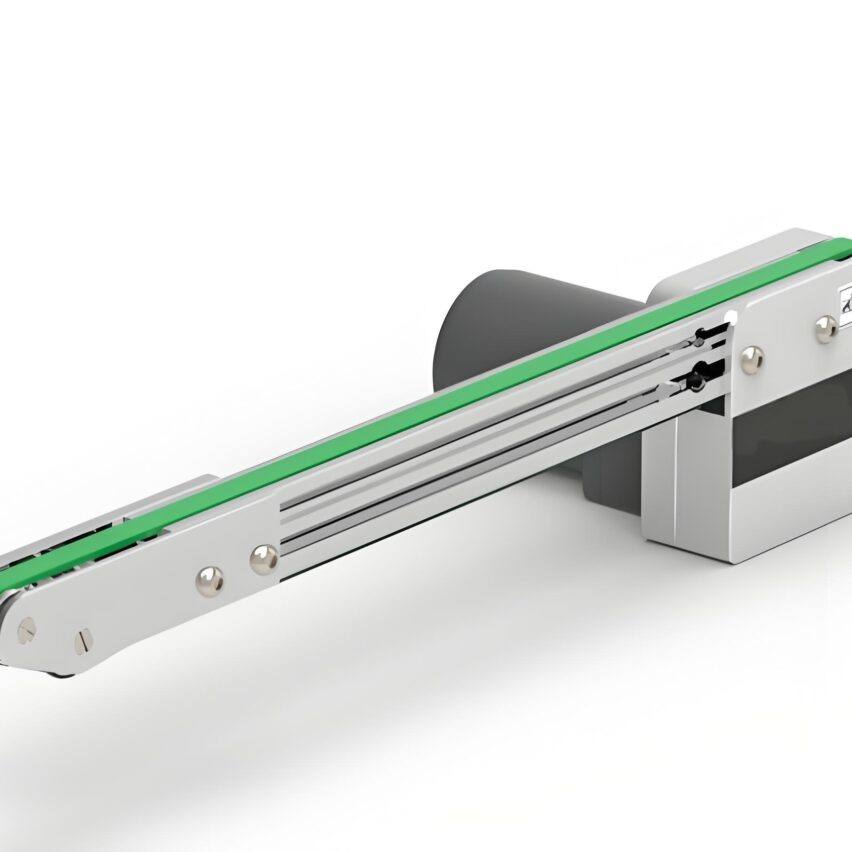

模块化架构:从单机到系统协同

典型倍速链整线由五大模块构成:

plaintext复制1. 驱动段:三相减速电机(IP65防护)+变频器,速度范围2-20米/分 2. 输送段:铝型材导轨+复合辊链,单段最长40米 3. 定位模块:气动阻挡器(±0.5mm精度)配合光电传感器 4. 移载模块:顶升平移机/转位机实现跨线转运 5. 控制中枢:PLC(三菱/西门子)集成RFID追溯系统重载与高速的平衡术:

- 轻载场景:玻纤增强尼龙滚轮降噪40dB,摩擦系数0.07

- 重载突破:碳钢链轮+液压缓冲模块,承载4000kg发动机时速度波动≤±0.2m/min

- 极端环境:聚酰亚胺基材+陶瓷涂层,耐受350℃窑炉出口温度

三、工业场景的适应性革命

汽车制造:柔性生产的典范

长城发动机装配线采用三排链式倍速链,实现:

- 磁编码工装板存储200组参数,RFID触发装配程序切换

- 分布式驱动:空载段18米/分→工位段0.5米/分无级变速

- 定位精度±0.05mm,缸体孔组错位率下降76%

3C电子:微米级防静电战场

东莞主板工厂的解决方案:

- 纳米氧化铝陶瓷导轨:表面电阻维持10⁶Ω,ESD风险降90%

- 带电作业系统:工装板嵌铜排导电,在线测试误报率下降36%

- 双层循环设计:上层装配/下层空板回流,节省40%厂房面积

医疗生产:洁净与精密的博弈

分子筛灌装线的三重防护:

- 304不锈钢轨道+等离子自洁涂层,通过10万级洁净认证

- 0.1米/分蠕动式输送,灌装精度达0.05ml

- 全封闭链罩+正压送风,粉尘附着量<5ppm

四、从机械传动到数据神经:控制系统的进化

倍速链的智能化演进聚焦三层数据生态:

- 感知层

MEMS传感器监测链条压强分布,断裂预测准确率89%

激光位移仪以±0.03mm精度追踪工装板 - 决策层

数字孪生预演工艺调整效果(某车企OEE提升至92%)

动态节拍算法:RFID识别车型后自动切换装配节奏 - 执行层

边缘计算模块替代30%PLC功能,响应时间从0.5秒压缩至0.1秒

模块化改造的经济账:

plaintext复制基础系统:碳钢轨道+变频电机(¥1500/米) 智能升级包: - RFID定位模块(+¥300/米) → 混线追溯时效缩至20秒 - 能耗监控系统 → 年省电18万度 投资回收期:14个月(维护费降70%+产能升30%)

五、投资回报的理性分析:成本与效能的博弈

| 配置方案 | 初始成本 | 月维护费 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| 基础版(碳钢+PLC) | ¥800/米 | ¥1200/百米 | 中小企标准化生产 |

| 智能版(+RFID) | +40% | 降70% | 多品种混线 |

| 重载版(液压缓冲) | +65% | ¥3800/百米 | 汽车/机械制造 |

| 洁净版(不锈钢) | +80% | ¥2800/百米 | 医疗/食品 |

数据综合自倍速链技术白皮书与头部企业实测

被忽视的隐性成本:

- 空间利用率:双层循环设计使产线占地减少38%,每平米厂房年增值¥12,000

- 故障停机损失:智能预判系统将故障响应时效从8小时缩至30分钟,年减少停工损失270万

自问自答:倍速链三定律

Q1:如何解决直角转弯的效率损失?

-矢量补偿+热变形抵消双管齐下:

① 预加速段:转向前3米光电触发速度提升15%

② SMA形状记忆合金导向块:热膨胀时自动收缩补偿间隙

某家电厂实测转向效率达97.3%,较传统方案提升40%

Q2:老旧产线如何低成本智能化?

三阶渐进路径更务实:

① 感知加装:RFID读写器(¥3000/台)+工装板贴标(¥20/片)

② 控制升级:边缘计算模块解析数据,替代部分PLC功能

③ 能源回收:再生制动装置截取转向动能,年省电18万度

Q3:整线如何兼顾柔性化与稳定性?

模块化设计+动态阻尼是关键:

- 快拆式导向块(更换时间<15分钟)适应工艺变更

- 液压缓冲系统在启停阶段注入阻尼油液,重载冲击力衰减40%

某新能源电池厂应用后,产品换型时间缩短76%

当某车企用数字孪生技术将故障预判提前48小时时,我意识到:倍速链的终极价值不仅是搬运物料,更是重构生产关系的空间算法。工信部2025年数据显示,采用智能倍速链系统的工厂产能密度提升32%,但成本仅为机器人产线的1/5——这揭示了一个反常识真相:在制造业升级路上,“基础输送线的智能化”比“人形机器人”更具杠杆效应。未来三年,随着生物基尼龙链条(50%原料来自废料)与边缘计算的融合,或许每米链条都将进化为“会呼吸的工业神经末梢”。当德国博世实验室用SMA合金实现自调节导向时,中国制造的胜负手或许在于:用空间效率置换时间成本,让每平方米厂房年多创造¥12,000产值——毕竟,工厂的真正战场不在设备数量,而在毫米级输送间隙里的效率革命。