在现代制造业的精密舞台上,环形倍速链生产输送线如同一条隐形的动脉,以独特的“差速原理”和模块化设计,悄然重构了生产流程的效率边界。它不仅是物料搬运的工具,更成为柔性化、智能化生产的核心载体。本文将深入剖析其技术内核与应用价值,并探讨其对工业进化的深层意义。

一、核心原理:几何学驱动的速度革命

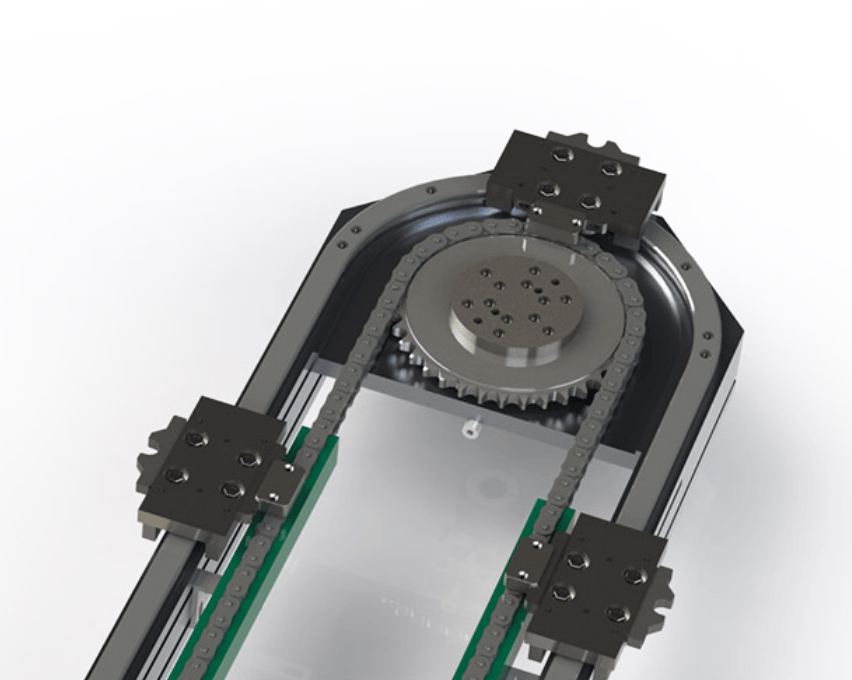

环形倍速链的奥秘藏于其精妙的机械结构中:

- 差动增速机制:通过滚轮(直径D)与滚子(直径d)的直径差实现速度叠加。工装板的实际速度公式为 V总 = V₁ × (1 + D/d)。例如当D=2d时,即可实现3倍速传输,使工装板以高于链条本身的速度运行。

- 动态停滞控制:工装板与滚轮间采用摩擦传动,通过气动阻挡器实现精准驻停。链条持续运转而工装板可自由暂停,实现“流动中的静止”,为装配工序提供稳定操作窗口。

- 低耗高效运行:链条低速运动降低磨损,配合铝合金导轨与工程塑料滚轮,寿命提升40% 的同时保持噪音低于65dB。

这一设计将物理学的几何特性转化为工业动能,在动静切换间破解了连续生产的节拍难题。

二、柔性生产:可重构的流水线“乐高”

区别于传统刚性产线,环形倍速链通过三大特性实现柔性进化:

- 工位自由拓展:平面环形布局支持随时增减工位,工位间距可调。例如智能家居生产线能在24小时内切换生产智能音箱与灯具,仅需更换工装夹具并调整PLC程序。

- 多功能模块集成:轨道预留接口支持快速接入:

- 顶升旋转台(实现三维翻转装配)

- 自动检测仪(在线质量监控)

- 电动工具滑导系统(跨工位操作)

- 人机协作优化:在高端服装制造中,机器完成裁剪缝纫等重复作业,工人则在倍速链工位专注手工刺绣。光幕传感器与急停按钮构建安全边界,释放人力创造力。

这种“即插即用”的特性,使生产线成为可动态拼装的制造平台。

三、行业重塑:从微电子到重型制造的穿透力

电子制造业:精度与规模的共舞

手机组装线上,环形倍速链承载PCB板以3倍速流转。贴片机在工装板暂停的15秒内完成百颗微芯片定位,将不良率从3%压至0.5%,效率提升40%。其静电防护设计更保障了精密元件的安全。

汽车工业:重载场景的刚柔并济

在发动机装配车间,倍速链凭借2000kg的负载能力托举缸体曲轴。三排链式结构配合液压阻挡器,在输送中实现毫米级定位,使百公斤部件精准对接,缩短流转时间60%。

空间经济学:厂房寸土寸金的破解术

通过垂直分层设计(如上下层循环轨道),将原需800㎡的空调装配线压缩至500㎡。工装板在二层完成部件预装,降至一层总装,空间利用率提升45%,为城市老旧厂房改造提供新解。

四、制造范式变革:超越工具的系统革命

环形倍速链的价值远非设备本身,它正在催化生产关系的深层变革:

- 从“人追物料”到“物料找人”:工人固守工位,部件自动流转到位,无效移动减少70%。

- 精益生产的物理载体:工装板作为物料载体兼数据载体,通过RFID绑定产品信息,实现全流程追溯。

- 中小批量生产的福音:支持50台小批量启动(如定制农机),打破“自动线仅适大批量”的铁律。

某家具厂案例生动印证:引入倍速链后,工人从搬运工蜕变为工艺师,人均产出提升2倍,而工伤率下降90%。

五、未来进化:智能融合的无限场景

当倍速链遇上工业4.0,正迸发新势能:

- 数字孪生预演:通过虚拟调试提前验证工位调整方案,转换时间从8小时缩至1小时。

- IIoT赋能预测维护:振动传感器监测链条磨损,故障停机减少60%。

- AI节拍优化:基于实时工位数据动态调节输送速度,平衡产线负载。

未来的环形倍速链将演变为“物理世界的数据管道”,物料流与信息流在此深度融合。

自问自答:穿透技术迷雾

Q1:倍速链与传统输送线的本质区别?

A:核心在于“速度分离”。传统输送线速度恒定,倍速链通过差速结构实现工装板独立于链条的运动控制,在连续流中创造离散操作点,解决生产节拍异步难题。

Q2:环形结构如何比直线型更适应柔性生产?

A:环形形成闭合循环,工装板可无限次自动回流,减少人工干预;同时支持上下层立体布局,在纵向空间拓展功能模块,实现“有限面积,无限组合”。

Q3:企业引入时需关注哪些关键参数?

A:关键四维度:

- 负载匹配(轻型选工程塑料滚轮/重型选钢制)

- 倍速比选择(2.5倍速适中小件/3倍速适高速场景)

- 工装板兼容性(铝板/PVC板/防静电板)

- 控制系统开放性(预留PLC或IoT接口)。

在制造业迈向智能化的长征中,环形倍速链输送线已从单纯的传输工具蜕变为重构生产逻辑的基石。它用机械的精确性守护效率,用模块化的智慧拥抱变化——这条看似简单的金属环链,正在悄然编织未来制造的神经网络。