一、倍速链核心技术解析:从机械原理到模块化设计

倍速链生产线的核心在于其独特的差动增速机制。通过内外链轮的直径差异(通常滚轮直径D大于滚子直径d),工装板的实际移动速度可达链条速度的2.5–3倍。其速度叠加公式为:V总 = V₁ × (1 + D/d)。例如当D=2d时,即实现三倍速输送,这对提升装配效率具有革命性意义。

在结构设计上,湖州企业的方案凸显模块化特色:

- 链条选型:轻载场景采用工程塑料链(如苏州产三倍速工程塑胶链),重载场景选用钢制链条

- 轨道系统:主导轨采用118×100mm高强度铝型材,表面硬度HRC40–45,直线度误差≤0.5mm/m

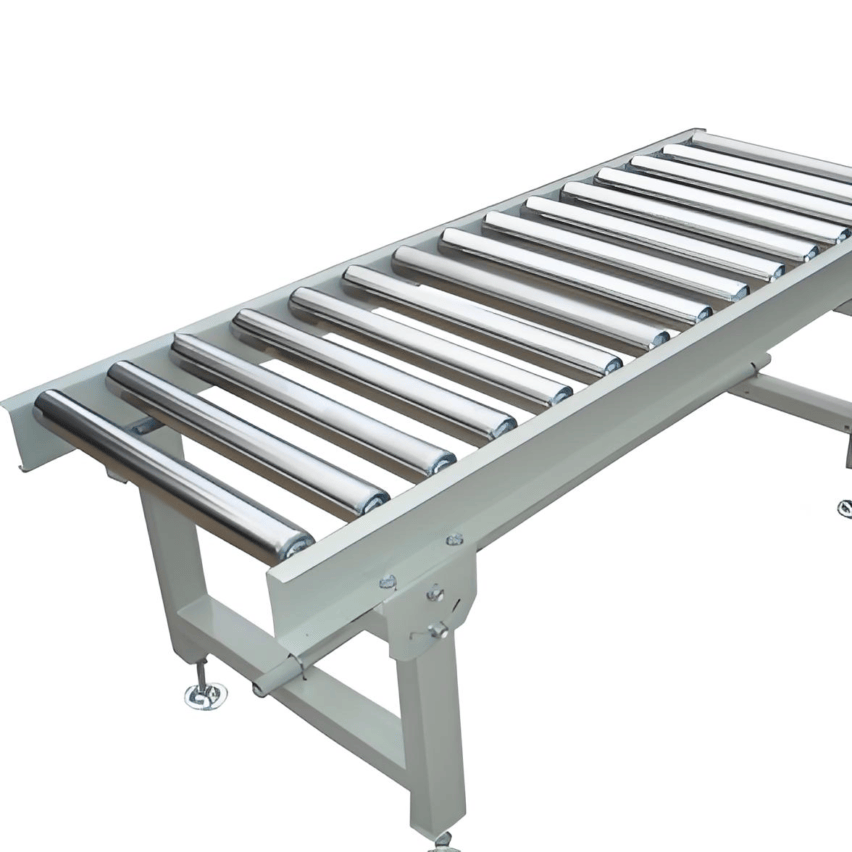

- 机架支撑:40×40mm铁方通框架搭配±30mm可调落地脚杯,确保工作面高度稳定在750±30mm

二、湖州产业应用特色:参数定制与环境适配

湖州制造业的多元化需求催生了高度灵活的定制方案。典型参数包括:

plaintext复制线体宽度:250–900mm(可非标拓展) 输送速度:2–20米/分(变频可调) 负载能力:200–2000kg(依汽车部件/电子元件需求) 电源配置:单相220V或三相380V(带曼科牌防漏电插座)针对特殊环境还开发出三重防护体系:

- 高温场景:采用耐热链条油(100℃运动粘度46mm²/s)和自动润滑系统

- 洁净车间:配置防静电导电轮与导电排,避免精密电子元件损伤

- 潮湿环境:使用镀锌板线槽(1.4mm冷板折制)和全密封轴承

三、智能化控制系统:超越传统输送线的技术跃迁

我认为当前倍速链的真正价值已从机械传动转向智能控制集成。湖州先进生产线普遍搭载:

- 实时监测系统:通过光电传感器追踪物料位置,压力传感器检测链条张力(阈值±20%),温度传感器监控轴承状态

- 自适应调速:采用S型加减速曲线(加速度0.5m/s²),支持低速启动(0.3m/s)、常速运行(1.0m/s)、高速返回(1.5m/s)三模式切换

- 故障预判系统:过载保护(电流超110%额定值即断电)与断链预警(声光报警响应<1秒)

在冠瑞工业的某家电装配线案例中,通过PLC与RFID技术联动,实现工装板全生命周期管理。当载具进入工位时,系统自动调取工艺参数,同步激活电动工具扭矩数据,使产品不良率下降37%。

四、专业定制流程:从需求分析到交付运维

基于湖州企业的实践,我认为成功的定制需经历四个关键阶段:

- 深度需求挖掘:不仅关注负载/尺寸等基础参数,更要分析工序节拍(如顶升移载机构动作频次)、物料积放需求

- 动态仿真设计:用SolidWorks构建三维模型,验证转弯半径(≥3倍链条节距)、顶升移载机构布局

- 模块化制造:导轨与机架分段预制(单段≤40m),配置标准化接口(如6分气管/快速接咀)

- 场景化调试:空载测试→带载测试→联动试产,重点监测链条垂度(需<2%节距)

某新能源汽车部件项目证明:通过预埋设备接口(每米1组气电快插),当产线需要扩展时,新增检测工位的安装周期从7天缩短至8小时。

五、产业实践与未来挑战

在电子装配领域,倍速链的带电输送设计(线槽分三通道:电源/电话/网络)支持在线烧录测试;而汽车行业则依赖其重载处理能力——如发动机托盘采用3mm钢板折制阻挡器,配合气动定位(精度±0.5mm)。

但当前仍面临两大挑战:

- 能耗悖论:增速运行导致摩擦损耗增加,新型纳米涂层导轨正在湖州试用

- 柔性瓶颈:为适应小批量定制,需开发自适应链轮系统(目标:换型时间<15分钟)

据我观察,领先企业已尝试融合工业物联网:在灯架上方部署60×70mm镀锌线槽,容纳各类传感器线缆,为预测性维护提供数据基础。

自问自答:解开倍速链定制的核心疑问

Q1:倍速链生产线从定制到交付需要多久?

典型周期约8–12周:2周需求细化→3周设计仿真→4周制造组装→1周调试。若选用标准模块(占70%部件),可压缩至6周。

Q2:与普通流水线相比,维护成本是否更高?

初期高30%,但通过自润滑系统(500小时注油1次)和张力监控,可使故障率降低40%,综合维护成本反低15%。

Q3:如何选择2.5倍速与3倍速链?

关键看工序平衡:

- 3倍速:适合短距离高速传送(<10米)

- 2.5倍速:长线体优选,平衡速度与链条寿命

建议在弯道等关键节点配置双倍速链,避免速度突变。