一、物理原理:差速链的转向力学

双层倍速链的90度转弯设计,本质上是差速运动与向心力约束的精密平衡。当工装板以3倍链条速度(如15米/分钟)进入弯道时,滚轮组面临双重挑战:

- 外侧滚轮需提速:转弯半径R=600mm时,外轨滚轮线速度需比内轨高30%以上,否则导致工装板离心偏移;

- 滚轮自转补偿:锥形滚轮组设计(外径大、内径小)通过自适应转速差抵消轨迹偏差,保持工装板姿态稳定。

实际运行中的速度损耗:摩擦阻力使弯道实际速度仅为直段的85%,需通过增大驱动功率或优化导轨涂层(如聚四氟乙烯)补偿动能损失。

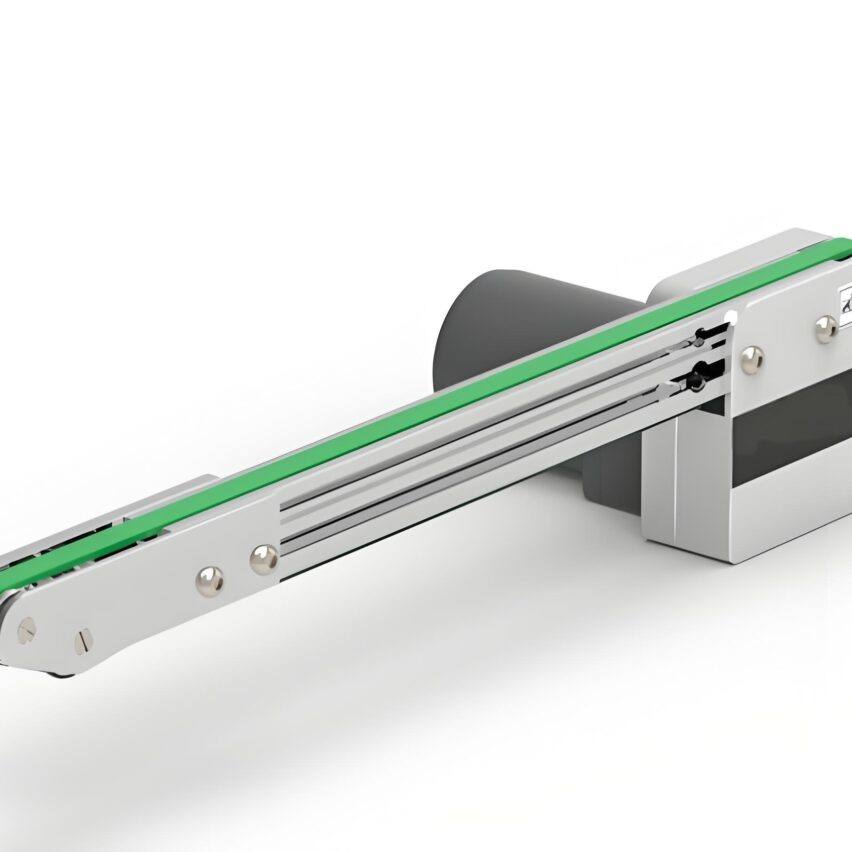

二、结构创新:四模块协同的转向系统

核心组件

-

转弯导轨:

- 材质:挤压铝合金型材(轻载)或碳钢(重载),内嵌高耐磨尼龙导向条;

- 弧度精度:±0.5°圆心角误差,确保转弯半径一致性。

-

锥形滚轮组:

位置 滚轮锥度 功能 外侧 15° 增大接触面,抵抗离心力 内侧 8° 减少滑动摩擦,避免卡滞 -

差速补偿链轮组:

- 独立变频电机驱动外轨链条提速,与内轨速度比控制在1.3:1;

- 编码器实时反馈位置,动态调整速度差(±0.1m/s)。

-

气动定位系统:

- 弯道出口设卧式阻挡器,配合气缸顶升销(公差±0.1mm)锁定工装板,消除惯性偏移。

三、行业痛点:从电子装配到汽车制造的挑战

-

精密电子装配

- 问题:手机主板转弯时振动导致贴片元件偏移;

- 方案:

- 增加碳纤维阻尼层吸收高频振动;

- 弯道内侧嵌入电磁吸附装置,工装板过弯时通电加固。

-

汽车焊装线重载场景

- 问题:500kg车身支架转弯时冲击导轨,致结构变形;

- 方案:

- 外轨采用双层钢板+液压缓冲器(吸收70%动能);

- 滚轮直径增至120mm,分散压强。

-

食品无菌车间

- 问题:90°转角积垢滋生细菌;

- 方案:

- 全封闭不锈钢弯道,配置CIP清洗喷头;

- 滚轮无润滑设计(自润滑陶瓷轴承)。

四、技术突破:三大性能飞跃

- 空间压缩:L型布局比直线+回流通道节省60%占地面积,尤其适合厂房对角线小于10米的紧凑车间。

- 动态精度:

- 工装板转弯定位精度±1.5mm(未加精定位);

- 加装气动锁紧后达±0.2mm,满足机器人抓取要求。

- 能效优化:

- 差速驱动比中心驱动节能40%(避免链条冗余张紧);

- 苏州某工厂实测:年电费降低12万元。

五、设计陷阱:90%工程师忽略的致命细节

-

离心力计算失误

- 未校核公式 F=mv²/R:1吨工件以1m/s过R=0.6m弯道时,离心力达1667N,超过普通阻挡器极限(1000N)→ 需定制液压缓冲阻挡器。

-

材料热膨胀失控

- 铝型材导轨温差30℃时伸缩量ΔL=αLΔT=2.3mm/米(α=23×10⁻⁶),导致链轮啮合失效→ 预留膨胀缝+温度补偿算法。

-

维修可达性缺失

- 封闭式弯道需拆装20颗螺栓才能更换滚轮→ 模块化快拆盖板设计,维护时间从4小时压缩至15分钟。

六、智能进化:从机械转角到数据节点

传统90°弯道仅是方向转换器,而智能化改造赋予其决策能力:

-

动态分流系统

- RFID识别工件属性,指令不同转向路径:

- 合格品直通下一工段;

- 缺陷品转入90°侧翼返修区。

- RFID识别工件属性,指令不同转向路径:

-

自感知预维护

- 压电传感器监测滚轮振动频谱,频率>5kHz预警轴承磨损(提前2周干预)。

-

数字孪生校准

- 通过SolidWorks Motion仿真,优化加速度曲线,减少38%工件滑动。

个人观点:90°弯道正在成为产线的“决策枢纽”——投入占整线成本8%,却影响30%的吞吐效率。未来价值不在硬件本身,而在其承载的数据接口与调度权限。

自问自答:破解落地疑虑

Q:为何汽车厂弯道成本是电子厂的5倍?

A:核心差异在三重强化:

- 碳钢导轨厚度从3mm增至8mm;

- 液压缓冲模块替代气动组件;

- 耐高温链轮(150℃)与防爆电机。

Q:现有直线倍速链能否加装90°弯道?

A:需满足两个条件:

- 驱动功率冗余≥30%(补偿弯道摩擦损耗);

- 厂房对角线长度>转弯半径×2.5(防空间干涉)。

行业最新实验数据显示:磁悬浮弯道已实现零接触转向,能耗降低52%;生物基尼龙滚轮使碳足迹减少80%——这些技术将彻底消除摩擦与润滑带来的精度衰减。