### 转角机构在自动化生产中的关键作用

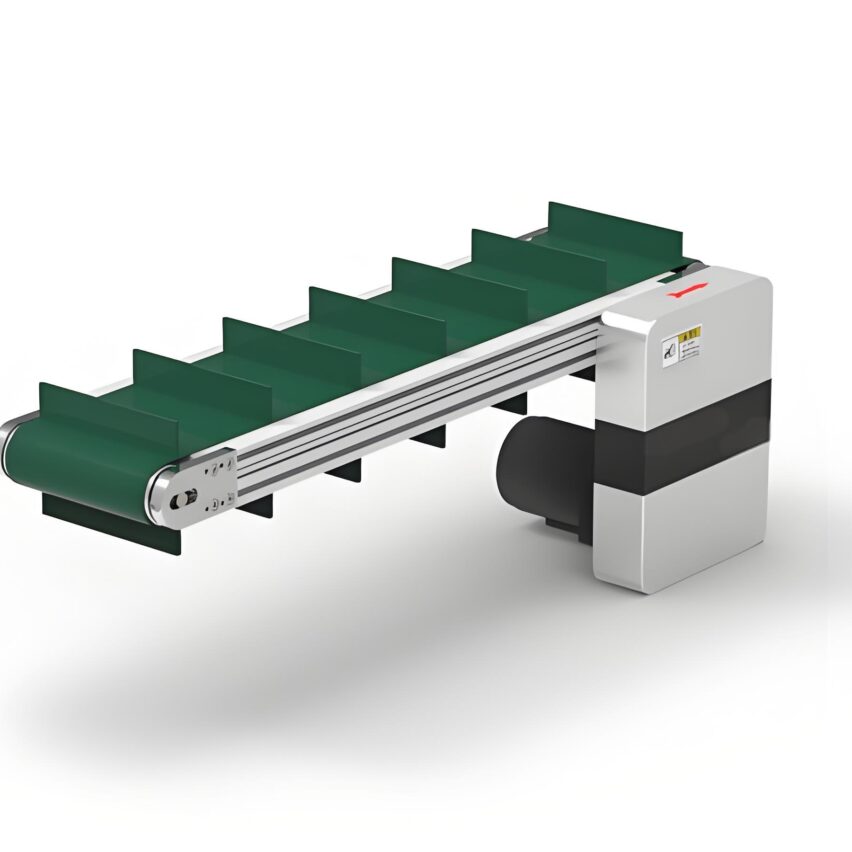

在电子装配车间里,一条双层倍速链输送线正以20米/分钟的速度运送着工装板。当工装板接近产线末端时,并未像传统流水线那样直接回流,而是通过一组精密的90度转角机构平稳转向,进入与之垂直的下层返程轨道。这一过程无需人工干预,工装板上的电路板始终保持固定朝向,为下一工序的精准装配奠定基础。这样的场景正是现代工业自动化中双层倍速链转角技术的典型应用。

传统单层倍速链产线需额外占地用于工装板回流,而双层结构通过上下层垂直布局,将返程轨道置于工作层下方,使空间利用率提升50%以上。尤其在电子、家电等行业,当产品需在多工位间循环装配时,转角机构成为连接平行或垂直布置产线的”空间关节”,实现工装板的无缝换向传输。

倍速链转角系统的核心结构与运行原理

#### 机械结构的精密协同

一套完整的转角系统由三大核心组件构成:

- 顶升平移机构:通过气缸驱动承托板,将工装板抬离倍速链滚轮,脱离摩擦传动

- 旋转平台:伺服电机驱动精密齿轮组,实现工装板0-180度精确转向(误差≤0.5°)

- 轨道对接系统:可调节宽度的导向轨,确保工装板与目标输送线精准衔接

以汽车电机装配线为例,当工装板进入转角工位时,光电传感器触发顶升动作,0.3秒内将承载50kg工件的工装板抬升10mm。随后旋转平台在1.5秒内完成90度转向,导向轨上的聚氨酯滚轮引导工装板滑入垂直产线,全过程控制在2秒内完成。

#### 倍速链的动力学基础

转角系统的高效运转离不开倍速链特有的差速原理:

复制设链条速度为Vc,滚轮直径为d,承载轮直径为D 则工装板速度Vp = Vc × (1 + D/d) 当D/d=2时,形成3倍速效应(Vp=3Vc)这种结构使工装板在直行段可达3倍链条速度,而在转角段通过脱离链条实现精准控速,解决了高速运行与精确定位的矛盾。

转角机构在空间优化中的创新价值

#### 平面布局的变革性突破

某家电工厂的实战案例印证了其价值:

- 改造前:U型单层产线,全长62米,占地380㎡

- 改造后:双层直角布局,通过4组转角机,总长压缩至38米,占地降至210㎡

- 空间节省率:44.7%,同时产能提升22%(因减少工装板回流时间)

更值得关注的是,转角系统使多品种混线生产成为可能。当两条平行产线分别生产不同型号产品时,通过中央转角枢纽可实现工装板的动态调度。如A线检测不合格品可立即转向B线返修,避免传统产线的”断点式”转移。

#### 机械设计的关键参数

实现稳定转向需把控三大技术要点:

-

负载适配

- 轻载型(<30kg):采用铝合金旋转盘,响应时间0.5秒

- 重载型(>100kg):配备钢制交叉滚子轴承,伺服电机扭矩≥50N·m

-

精度控制

- 重复定位精度:±0.2mm

- 导向轨间隙:工装板宽度+3mm(防止卡滞)

- 水平度误差:≤0.3mm/m(激光校准)

-

安全冗余

- 双重限位开关(机械+光电)

- 过载电流保护阈值:额定值110%

- 急停响应:<0.2秒(切断气路与电源)

转角系统在特殊工况下的精准控制策略

在光伏组件生产线中,转角机构面临特殊挑战——工装板需携带1.8米长的太阳能板完成90度转向,且定位精度要求±1mm。解决方案是开发三段式伸缩导轨:

- 感应到工装板接近时,导轨自动拓宽至2200mm

- 顶升旋转过程中,侧面辅助轮组保持长件平衡

- 对接目标轨道前,导轨收缩至标准宽度1850mm

这种动态调节能力使转角系统可适应不同规格产品,换型时间仅需3分钟。

对于洁净车间(如液晶面板生产),转角机构增加粒子监测功能。当旋转平台动作时,内置传感器实时检测0.5μm以上颗粒物数量,一旦超过ISO 4级标准(每立方米<3520颗粒),自动启动离子风清洁程序。这种将功能组件与环境控制融合的设计,代表着转角技术的高阶演进方向。

未来转角系统的智能化发展方向

#### 数字孪生驱动的预测性维护

当前领先工厂已在转角机构部署振动-温度复合传感器,每10毫秒采集一次轴承状态数据。这些信息同步至数字孪生平台,通过机器学习算法预判故障:

- 滚珠轴承磨损特征:500-800Hz频段振动能量增加

- 齿轮啮合异常:温度梯度超过0.5℃/分钟

实际案例显示,该技术使转角机构故障停机时间减少67%。

#### 模块化架构的革命

新型转角系统采用乐高式拼装设计:

- 基础模块:提供30/60/90度标准转向单元

- 扩展接口:支持添加视觉检测模组、力反馈调节器

某电动汽车企业通过该架构,仅48小时就完成产线重组,适应新车型的工装板尺寸变化,节省传统改造费用约85万元。

自问自答核心问题

Q1:工装板转向时如何保证定位精度?

通过”顶升-旋转-落位”三阶段控制:气动顶升脱离链条消除振动;伺服电机搭配编码器实现0.1°角度分辨率;导向轨V型槽与工装板滚轮形成自对中效应。

Q2:双层结构是否增加维护难度?

反而降低维护强度——下层返程轨道距地面1.2米,工程师可站立检修;模块化设计使链条更换时间从3小时缩至40分钟;智能润滑系统按运行里程自动注油。

Q3:为何不采用机器人抓取转向?

经济性对比显示:机器人方案单点成本超15万,而转角机构均价4.8万;且机械式转向节拍快至2秒/次,远超机器人平均8秒的抓放周期。