基础解析:负载能力的核心要素

1. 为何负载范围跨度如此大?

磁悬浮输送系统的负载能力差异源于技术路线分化:

- 线性磁悬浮系统:依赖机械导轨支撑,通过永磁体与电磁线圈协同驱动,负载上限可达5吨(如汽车发动机缸体输送),推力范围达数万牛,加速度高达10G。

- 平面磁悬浮系统:采用无接触悬浮技术,负载通常限制在20kg以内(如芯片贴装),优势在于六自由度灵活运动,但牺牲了承载强度。

2. 负载能力如何影响系统选型?

负载直接决定技术适配性:

- 轻载(1-20kg):平面磁悬浮适合洁净车间,如医药灌装线(±0.1mm精度)。

- 重载(500kg-5吨):线性磁悬浮主导重工业场景,如新能源电池模组搬运(速度5m/s)。

场景应用:从轻量到超重的实战指南

3. 1kg-20kg轻载场景如何实现高精度?

- 技术方案:平面磁悬浮(如倍福XPlanar)通过电磁力闭环控制,支持±20μm重复定位精度,适用于半导体晶圆搬运。

- 案例:3C电子产线中,动子载台承载1kg摄像头模组,配合视觉系统完成微米级贴装,良品率提升至99.98%。

4. 500kg-5吨重载场景如何兼顾效率与稳定?

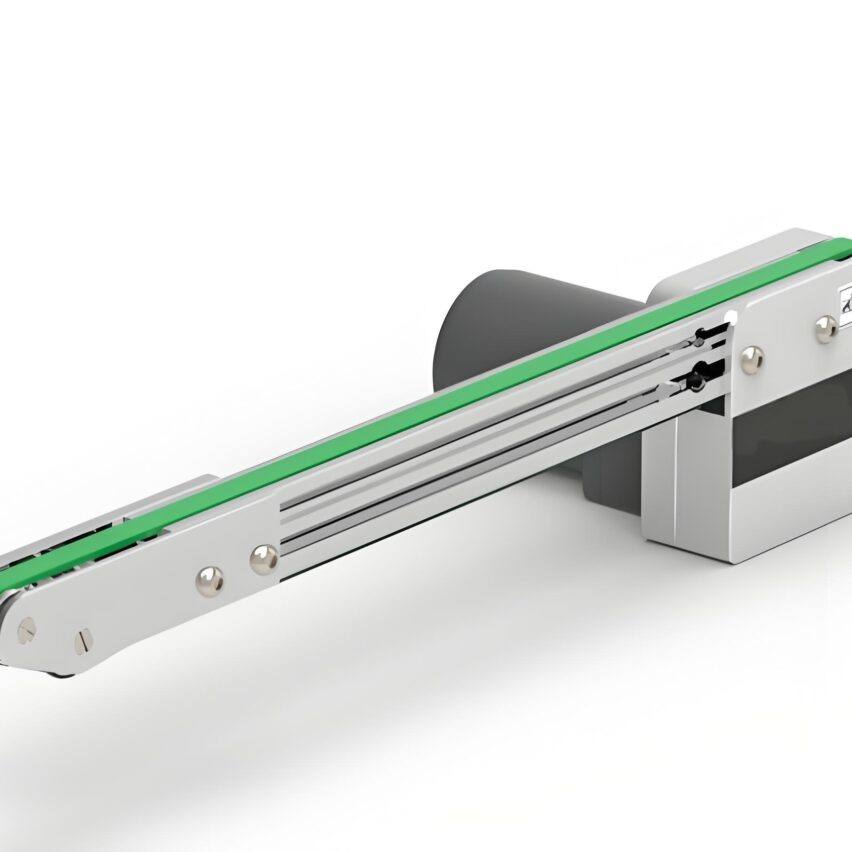

- 技术方案:线性磁悬浮(如LS电气X-Trak)采用分层线圈模块,支持1-1000kg负载定制,加速度5G,并通过EtherCAT实时控制。

- 案例:某汽车厂采用5吨负载系统输送变速箱,同步10台动子完成合装,节拍缩短40%。

5. 中载(20-500kg)场景的灵活性如何突破?

- 模块化设计:如禾维智能MML系统,通过增减动子磁体数量(单磁体1kg/双磁体3kg/滚轮组件10kg),动态适配新能源电池不同工序。

- 分合流控制:贝加莱ACOPOStrak支持轨道45°-180°开合,实现锂电池电芯多流向调度。

解决方案:规避负载误区的关键策略

6. 选型错误会导致什么后果?

- 超载风险:平面磁悬浮强推50kg负载会引发悬浮失稳,定位漂移超±1mm。

- 轻载浪费:线性磁悬浮输送1kg物料时,能耗比平面系统高300%,且占用空间过大。

7. 如何精准匹配负载需求?

分三步锁定参数:

- 重量分级:

- ≤20kg:优先平面磁悬浮(洁净场景)或轻量化线性模组(如MML系统);

- 20-500kg:选择线性磁悬浮中载型号(如纵苇sTrack,加速度10G);

- ≥500kg:定制高推力线性系统(线圈功率需≥15kW)。

- 动态校验:加速度>2G时需增加动子磁体密度,防止负载惯性脱离轨道。

- 环境适配:高温场景选用耐热钕磁体(如X-Trak支持200℃运行)。

8. 未来负载技术如何演进?

- 轻载智能化:AI动态调参(如增广智能魔毯系统),依据物料重量自优化悬浮高度。

- 重载模块化:中研赢创推出“积木式”导轨,单段承重2吨,拼接扩展至10吨。

负载能力是磁悬浮输送系统的“能力标尺”。从1kg精密元件的悬浮定位,到5吨重型部件的疾速传输,选型本质是技术路线与场景需求的精准耦合。掌握分档逻辑与避坑策略,方能最大化释放磁悬浮技术的效能边界。