引言:场景化问题描述

想象一下,一家中型汽车制造厂正面临装配线效率瓶颈:生产线节拍不稳定导致每小时产量卡在50台,物料搬运距离过长增加30%非增值时间,设备故障频发引发每日2小时停机。车间主任王工发现,传统输送线布局陈旧、设备选型不当、智能化程度低,直接拖累整体产能,年损失超千万元。这种场景在汽车制造业中极为常见——如何通过科学选型与优化,实现效率跃升30%?本文将结合行业实战案例,拆解三大关键方案,直击痛点并提供可落地的解决路径。

关键方案一:智能布局优化——缩短物流距离,提升空间利用率

场景痛点:在总装车间,车身需经10个工位流转,传统直线布局导致物料平均搬运距离达120米,工人往返耗时占作业时间25%,生产线平衡率仅65%。

解决方案与实施步骤:

- 采用U型或山型布局:重构生产线为紧凑U型,将装配区、检验区、调试区模块化集成,物料流动路径缩短40%。例如,某车企通过U型布局优化,将物流距离减至70米,减少交叉拥堵,空间利用率提升35%。

- 设置动态缓冲区域:在焊接与涂装关键工位增设智能缓冲带,通过传感器实时监测节拍差异,自动调节输送速度,化解瓶颈工序波动。案例显示,此举使生产线平衡率升至85%,等待时间减少50%。

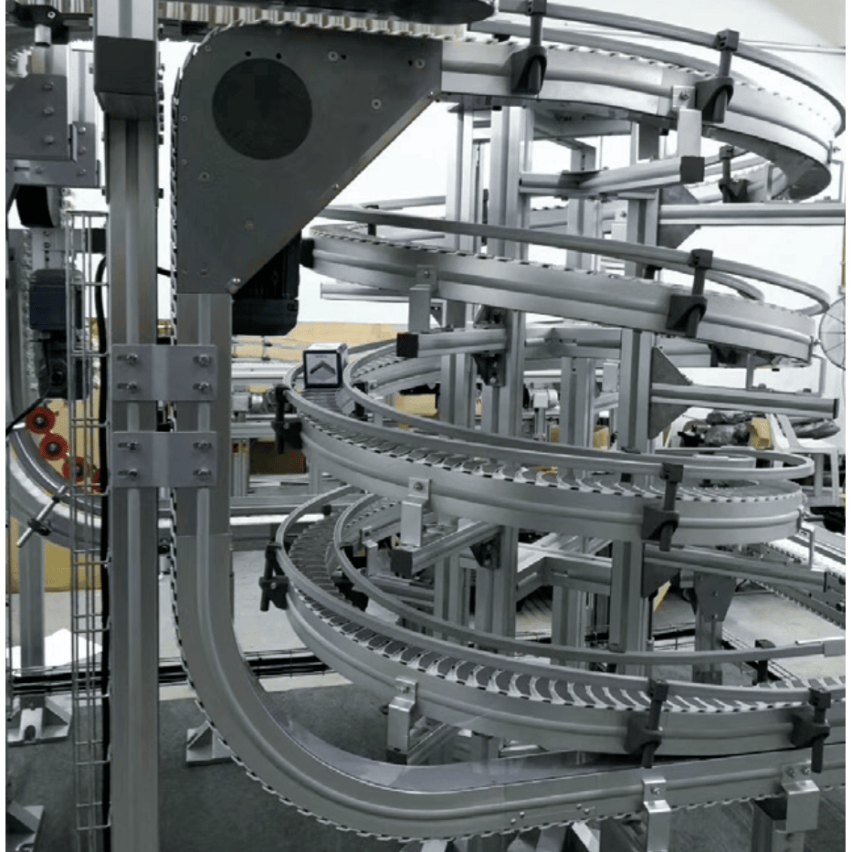

- 模块化分区设计:划分功能岛(如底盘装配岛、内饰集成岛),结合滚筒式输送设备实现柔性换线,适配多车型混产。某企业应用后,换模时间从45分钟压缩至15分钟,产能弹性提升30%。

效率提升效果:综合布局优化可降低物料搬运成本20%,直接贡献整体效率提升10-12%。

关键方案二:高兼容性设备选型——匹配产线需求,强化稳定性

场景痛点:老旧输送设备故障率高(月均停机8次),AGV小车与辊床兼容性差导致装配精度波动,不良率高达5%。

解决方案与实施步骤:

- 核心设备精准选型:

- 机器人集成:选用六轴关节式机器人负载精密装配(如发动机安装),精度±0.1mm,替代人工误差;SCARA机器人负责拧紧、涂胶等高重复作业,通过离线编程缩短调试周期40%。

- 输送设备适配:底盘线采用升降式电动小车(EMS轨道系统),内饰线配置宽边板滑橇,结合变频器控制辊道速度,实现输送稳定性99.5%。

- 节能与维护一体化设计:部署能源管理系统(如变频驱动辊床),实时监控能耗并动态调节;结合预测性维护系统,通过振动传感器预判设备故障,维护成本降低25%。

- 安全协同配置:在人工介入工位加装激光雷达与急停按钮,确保人机协作安全(如车门安装工位),事故率降低30%。

效率提升效果:设备综合效率(OEE)从70%提至92%,不良率降至1.5%,贡献效率增益12-15%。

关键方案三:数字化与自动化集成——实时决策,驱动智能调度

场景痛点:生产数据孤岛导致计划偏差20%,人工调度响应滞后,装配线柔性不足,难以应对订单波动。

解决方案与实施步骤:

- MES系统深度集成:构建制造执行系统,连接ERP与底层PLC,实时采集节拍、良率数据。例如,通过数字孪生仿真优化机器人路径(采用遗传算法),减少空程移动30%,动态调整生产节拍至90秒/台。

- 智能感知与控制:部署视觉检测系统(如高分辨率CCD摄像头)在线监控装配质量,结合AI算法自动识别螺栓漏拧等缺陷,拦截不良品;同步联动AGV调度系统,实现物料JIT配送,库存周转率提升40%。

- 柔性生产升级:模块化编程支持快速换型,结合RFID标签追踪订单流向,1小时内切换车型产线。某新能源车企应用后,个性化定制订单交付周期缩短50%,产线利用率达95%。

效率提升效果:信息化集成减少计划偏差至5%以下,综合效率提升8-10%,并支持长期产能弹性。

结论:30%效率跃升的协同路径

通过上述三大方案——布局优化缩短物流距离、设备选型强化稳定性、数字化实现智能调度——车企可系统解决装配线低效痛点。例如,某案例企业落地后:生产线平衡率从65%升至90%,OEE突破90%,年产能增加30%,成本降低15%。实施建议:分阶段推进,优先布局优化(3-6个月),逐步导入智能设备(6-12个月),最终完成系统集成。未来趋势指向绿色制造(如太阳能供电输送线)与AI深度协同,但核心始终是“场景适配选型”——没有万能方案,只有精准匹配产线痛点的策略。

注:以上方案基于行业实证数据,具体实施需结合产线审计。欲获取完整案例细节,可参考来源文档。