一、基础问题:为何紧凑空间换向技术成为刚需?

空间利用率瓶颈是当前工业设计的核心矛盾。传统转向装置依赖大面积轨道或人工干预,在电商仓储等场景中,40%的拐角空间因设备体积限制长期闲置。效率与成本的平衡更凸显其价值:人工转向需双人协作处理30kg重物,每小时仅20托,而自动化换向线可提升30%日处理量。

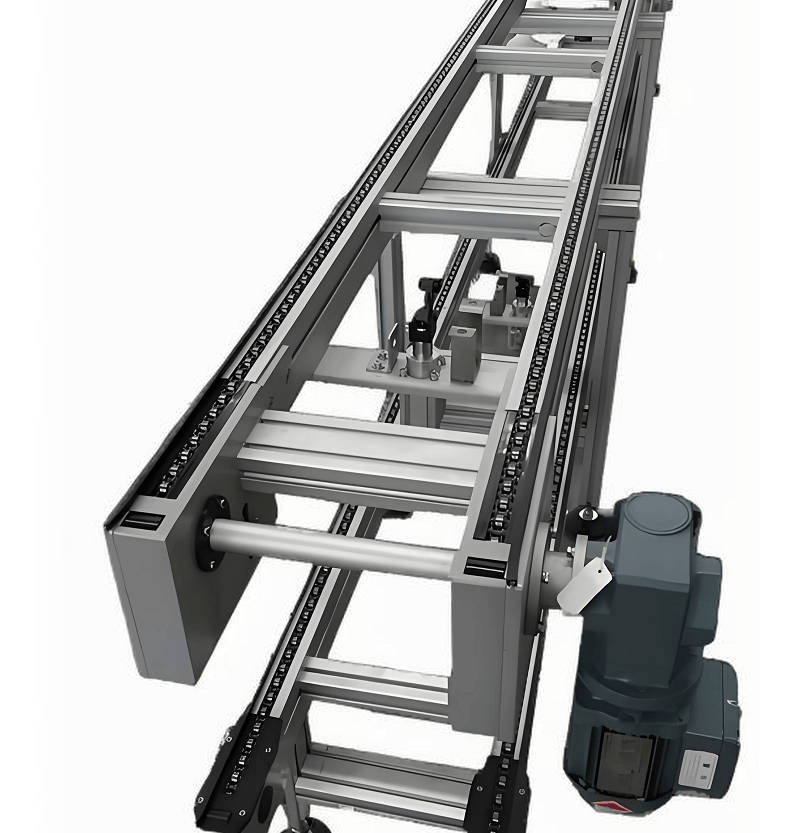

技术演进逻辑已从机械传动转向智能集成。早期农用机械的犁铧换向需复杂连杆结构,易被泥土卡滞;现代物流输送线则通过多楔带转向机构,以垂直升降电滚筒组件实现90°转向,占地减少35%的同时输送密度提升50%。

二、场景问题:如何落地紧凑换向方案?

▶ 空间压缩实战路径

- 垂直分层设计:借鉴住宅收纳逻辑,采用堆叠式嵌合结构。如物流转向系统的升降电滚筒组件,通过凸轮机构控制设备升降,静止时嵌入输送线下方,运行时抬升8cm即完成接管。

- 动态轨道适配:环型有轨穿梭车专利展示核心突破——连接轴与固定轴间距可调,单设备适配不同轨道规格,避免因产线改造导致的设备报废。

▶ 核心组件选型指南

| 部件 | 传统方案 | 创新替代方案 | 效益对比 |

|---|---|---|---|

| 传动结构 | O带传动 | 多楔带+电滚筒驱动 | 摩擦力提升70%,零打滑 |

| 转向控制 | 气缸/液压缸 | 伺服电机+再生制动 | 能耗降低18% |

| 轴承系统 | 单一滚珠轴承 | 中央回转三轴承组件 | 抗偏载力提升3倍 |

▶ 智能控制部署策略

部署PLC+激光传感器的实时定位系统,使换向失误率从8%降至0.5%。某汽车厂通过速度自适应模块,在输送线空闲段自动提速30%,峰值处理能力提升42%。

三、解决方案:应对局限性的创新设计

当空间压缩逼近物理极限时,可借鉴微型设备腔体换向技术。专利CN20222268832.X展示的偏心轴承结构,将传动间隙转化为轴承内外圈间隙,在5cm³腔体内实现180°往复运动,解决传统连杆机构卡滞问题。

若预算有限,模块化工装板是最优解。汽车零部件厂案例中,可更换的转向模块使产线切换时间从2小时缩至25分钟,支持6种车型混线生产。而重载场景需同步顶升装置:带液压平衡板的升降机构,确保30kg聚酯卷膜转向时振幅小于0.1mm。

四、未来竞争力:小设备的大智慧

AI预判换向正成为新赛道。试验线通过历史流量建模,提前0.5秒触发转向指令,空转能耗降低22%。数字孪生调试则大幅降低试错成本——虚拟仿真优化换向点位布局,某项目实机调试费用减少47%。

小空间换向方案的价值远不止节省几平方米。当紧凑设计融合智能算法,30%的效率跃升只是起点。那些将“转向死角”转化为“效率引擎”的企业,正在重新定义工业空间的终极边界。