你有没有想过,为什么汽车发动机明明由几百个零件组成,却能做到严丝合缝、滴水不漏?或者为什么你开的新能源车底盘电池包在高速颠簸下也不会松动?关键秘密就藏在汽车工厂里那看似普通的装配线上——更具体地说,是藏在±0.5毫米的定位精度里。这个数字有多苛刻?相当于两根头发丝的直径!今天我们就来聊聊,汽车厂到底用了什么“黑科技”,能让几十公斤甚至上吨的零部件,像做手术一样精准地拼装在一起。

一、为什么非得是±0.5mm?差一点会怎样?

这真不是工程师在吹毛求疵。举个例子你就明白了:在发动机装配环节,缸体和缸盖之间靠密封垫连接,如果定位偏差超过±0.5mm,密封不严会导致漏油、漏气甚至发动机报废。再比如新能源车的电池包装配,如果托盘和车身接口错位超过1mm,长期震动可能引发短路风险。

更现实的是,现在汽车厂都在拼效率。主流车企的生产节拍已经达到75JPH(每小时75台车),平均不到一分钟就有一台车下线。这么快的节奏下,如果每个工位都靠人工调整位置,根本不可能做到又快又准。所以,±0.5mm其实是质量与效率双重压力下的生存线。

二、实现±0.5mm的四大“法宝”

(1)传感器:给机器装上“神经末梢”

想象一下,当你闭着眼睛拿杯子喝水,全靠手指的触感判断位置——高精度输送系统也一样。它的“触觉”来自两类传感器:

- 六维力传感器:能感知0.01N级别的微小力变化(相当于一张纸的重量),一旦机械臂抓取工件时受力不均,立刻通知系统修正姿态;

- 视觉定位系统:比如AGV车底的二维码扫描仪,先让AGV初步定位到±5mm内,再启动下一步精调。

这些传感器像24小时在岗的侦察兵,把风吹草动都转化成数据喂给控制系统。

(2)机械定位机构:硬核的“物理外挂”

传感器发现了偏差,谁来执行矫正?这里藏着工程师的巧思:

- 圆锥销+衬套引导:AGV接近目标位置时,底部圆锥形定位销会插入定位衬套。利用斜面力学原理,重力会自动把AGV“拉”进正确位置,精度直接锁死在±0.5mm内;

- 伺服电机微调:在机器人装配岛,伺服电机能以0.01mm的位移步长调整机械臂,相当于人类手抖一下的百分之一。

这种“软硬结合”的设计,既避免纯算法响应滞后,又弥补了纯机械的粗糙。

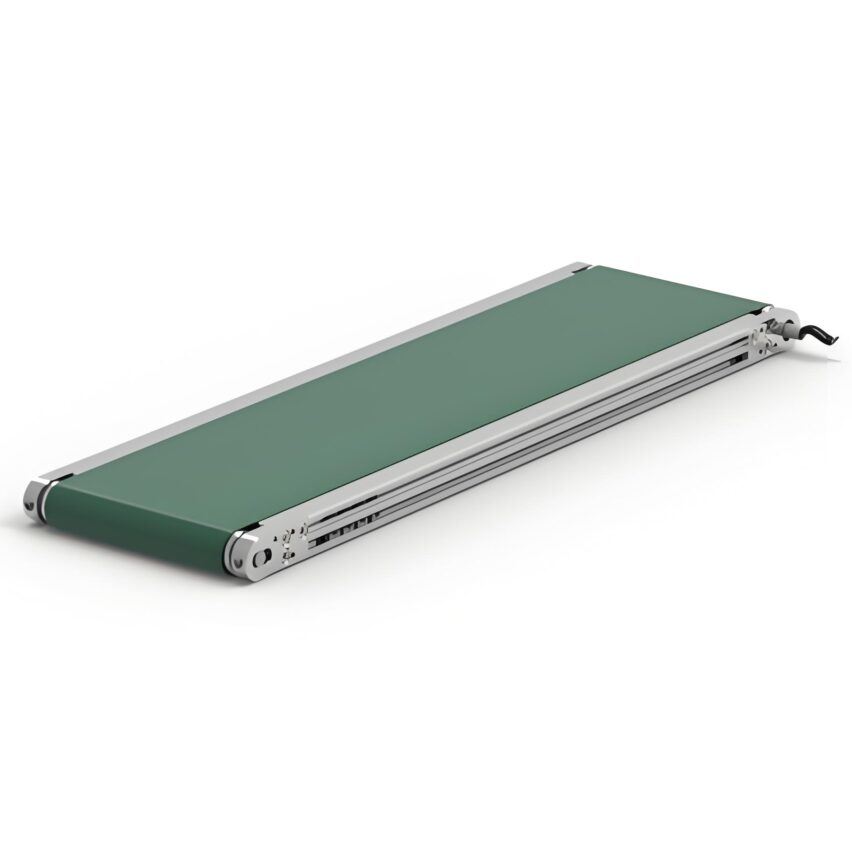

(3)输送线本身的“基本功”

你以为只有机器人需要高精度?承载整台车的输送线才是隐形大佬。为了扛住±0.5mm的定位要求,它必须满足两个核心指标:

| 精度类型 | 要求 | 作用 |

|---|---|---|

| 定位精度 | ±0.5mm | 确保停到目标位置不跑偏 |

| 重复定位精度 | ±1mm | 保证每次停车位置都一致 |

比如主流车企采用的摩擦输送技术(大滑板+滑橇),通过减少链条间隙和电机启停冲击,把抖动控制在毫米级;而传统的积放链输送因噪音大、精度低(±10mm)已被逐步淘汰。

(4)算法:让系统“学会自我修正”

所有硬件采集的数据,最终汇入一个“大脑”——智能控制系统。它的厉害之处在于:

- 实时动力学计算:根据机械臂变形模型,瞬间算出补偿方向和角度;

- 自学习优化:比如某工位连续出现0.3mm右偏,系统会自动在下次移动时向左预调0.3mm。

这就好比老司机过窄路,不需要刻意测量就能凭感觉一把通过。

三、实战现场:高精度技术如何落地?

理论听着玄乎,看看工厂的真实应用场景更直观:

- 电池包装配:CSG华晓设计的翻转式AGV,靠精定位机构把1.5米宽的电池包定位在±1mm内,同时能30°倾斜方便工人拧螺丝;

- 总装线合装:法睿兰达的超薄AGV(厚度<190mm)驮着8吨重的车身,在75JPH节拍下与底盘线精准对接,误差≤0.5mm;

- 发动机缸盖装配:WOMMER技术加持后,某车企废品率从10%暴跌至2%,效率还提了30%。

这些案例说明,高精度从来不是实验室里的炫技,而是实打实降本增效的生产力工具。

四、挑战与未来:还能更准吗?

看到这里你可能想问:既然±0.5mm已经这么牛,还有提升空间吗?当然有!当前技术仍面临几个坎:

- 成本压力:高精度传感器和伺服系统价格昂贵,中小企业难以承受;

- 抗干扰难题:车间震动、温湿度变化仍可能让系统“翻车”;

- 标准化缺失:各家设备接口五花八门,整合起来像拼乐高却缺说明书。

但趋势已经明朗:下一代技术正朝着全流程数据闭环发展。比如通过数字孪生技术,在虚拟环境中预演装配过程,提前发现精度风险;或者用AI预测设备磨损导致的误差漂移,主动提示更换零件。未来的高精度输送,可能连±0.1mm的极限都要被打破。

小编观点

说实话,第一次听说汽车装配要控制到半毫米时,我觉得这简直是“工业强迫症”。但了解背后的逻辑后才发现,这其实是制造业的生存法则——精度提一点,故障率就降一截;效率快一秒,竞争力就多一分。当你在4S店摸着光滑的车门缝隙,或在高速上享受电池不抖不晃的稳定感时,背后都是这±0.5mm在默默护航。技术不会停步,但核心始终没变:用精准对抗不确定性,这才是现代制造的浪漫。