在高度自动化的生产车间里,一件汽车车身组件沿着轨道平稳滑行,抵达焊接工位时精准停下,机器人手臂立即完成焊接操作;而在它后方,三件同类组件已自动排队等候——这种看似简单的”输送-暂停-继续”动作背后,正是积放式输送系统在协调生产节拍与空间效率的精密平衡。作为工业物流的隐形骨架,积放输送技术正悄然重塑现代制造业的底层逻辑。

一、核心机理:动态停滞的智慧设计

积放输送线的本质在于破解了传统输送系统的刚性短板:通过分离动力传递与载具运动,实现物料在连续输送中的可控停滞。其核心突破体现在三方面:

结构创新双轨制

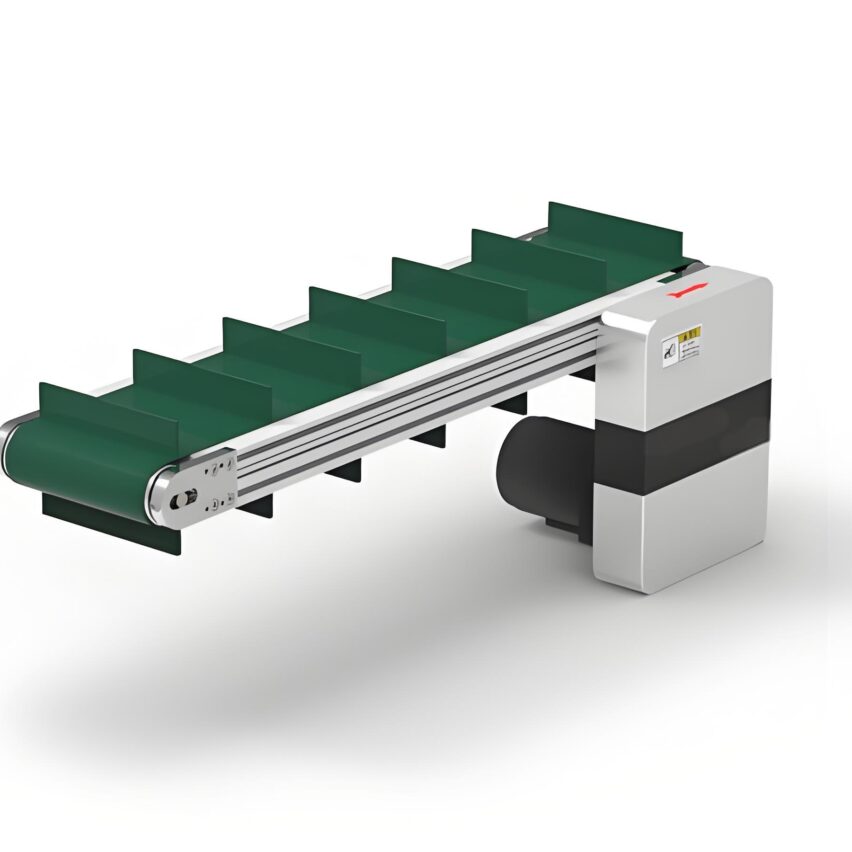

- 牵引轨与承载轨分离设计:上层牵引链持续运转,下层承载轨上的载具小车则通过推杆与升降爪的机械离合实现启停。这种物理解耦结构让整条生产线无需因局部停滞而中断全局运行。

- 摩擦片打滑机制:在滚筒式系统中,当货物堆积受阻时,积放套筒内的摩擦片自动打滑,辊筒停止转动而驱动电机持续运转,大幅降低能耗冲击。

轨道分区的协同控制

通过抬轨、积存轨、压轨三种轨间距的精密配合,实现载具在不同工位间的传递与安全积存。例如压轨段通过缩小轨距强制推杆与止逸爪啮合,确保载具在上下坡时不脱钩。

二、技术跃迁:从机械传动到智能决策

早期积放系统依赖纯机械控制,如今已进化为感知-决策-执行三位一体的智能体:

精度革命

汽车焊装线上,新型伺服定位系统将车身定位精度提升至±0.5mm,为机器人焊接提供基准。吉利汽车采用该技术后,焊接合格率提升12%,返工成本降低300万元/年。

预测性维护突破

- 振动传感器实时监测链条张紧度

- 温度探头捕捉轴承异常升温

- AI算法提前48小时预警故障,减少70%非计划停机

柔性重构能力

模块化轨道与可编程道岔使生产线重组时间从数周压缩至数小时。某新能源电池厂通过轨道重组,仅用3小时便完成产线切换,支持多型号电池混线生产。

三、行业赋能:从汽车制造到智慧物流

汽车制造业:全流程渗透

- 焊装线:车身分总成在工位间积放缓冲,平衡机器人焊接节拍差异

- 涂装线:多轨道分流系统将车身分配至不同喷漆房,烘烤后再合并流转

- 总装线:发动机等大部件通过积放链精准配送,工位滞留时间缩短35%

物流颠覆性创新

- 高密度动态存储:电商分拣中心采用积放滚筒线,包裹积存密度达8英寸中心距,空间利用率提升40%

- 混合荷载处理:模块化设计可同时输送包装箱(辊筒段)与托盘(链板段),分拣效率达4500件/小时

新兴领域突破

锂电池生产依赖积放系统实现:

- 铜箔卷的恒张力输送

- 电池模块的洁净室级无尘转运

- 化成工序的48小时静置积存

2025年该领域市场规模预计突破50亿元

四、技术瓶颈与破局路径

国产化进程的卡脖子环节

- 核心传动部件:高端摩擦片与伺服定位模块进口依赖度仍达65%,导致成本增加30%

- 寿命差距:国产链条平均无故障运行8000小时,较国际品牌12000小时存在代差

破局三大战略

材料创新:

- 碳纤维复合材料辊筒减重40%

- 纳米涂层链条耐磨性提升3倍

产学研融合:

- 哈工大团队开发的磁悬浮积放小车,消除机械摩擦损耗

- 苏州畅达的变频能量回收系统,降低能耗41%

标准化建设:

- 头部企业联合制定的《智能积放系统接口规范》将于2026年实施

- 推动控制协议统一,打破品牌间技术壁垒

五、未来图景:智能与绿色的双螺旋

认知智能渗透

新一代系统将具备:

- 自学习排产能力:通过实时分析订单优先级、设备状态、能耗峰值,动态调整输送节拍

- 数字孪生预演:在虚拟空间中预验证生产线重组方案,降低试错成本

碳中和实践

- 光伏供电轨道在比亚迪深圳工厂落地,年减碳1800吨

- 生物基复合材料输送带实现全生命周期可降解

超限场景突破

- 耐低温链节材料突破-50℃极限,赋能冷链物流

- 核电站耐辐射特种输送系统完成验证,安全寿命提升至30年

深度三问:透视积放技术本质

Q1:为何汽车厂宁选积放线而非AGV?

在焊装车间高节拍场景下,积放线的刚性轨道精度与同步性不可替代。某车企测试显示:300米工位线上,积放系统定位误差0.5mm,AGV则达±3mm;且磁导航AGV在强电磁干扰环境失效率高达15%

Q2:中小工厂如何低成本改造?

模块化升级包成为优选方案:

- 机械改造:传统辊筒更换为积放套筒组件(成本节约40%)

- 感知层加装:激光测距传感器+边缘计算网关

- 系统对接:通过OPC UA协议接入MES系统

浙江汽配厂案例显示,分阶段改造使初期投入降低60万

Q3:2025年技术爆发点在哪里?

人机协作安全系统将成焦点:

- 毫米波雷达实时监测工位人员活动

- 当工人进入危险区域,系统自动锁定最近载具

- 欧盟机械指令新规(EN ISO 3691-4)强制要求2026年前加装

预测该细分市场年复合增长率将达28%

在苏州某智能工厂的深夜,积放输送线仍在无声运转——载具上的车身骨架在黑暗中精准停驻,传感器微光闪烁,将轴承温度数据传向云端分析中心。这不再仅是物料的物理位移,更是制造系统在时空中编织的精妙算法。当黎明来临,这些沉默的轨道将再次融入产线的喧嚣,继续以毫米级的精确与万吨级的承托力,构筑起工业文明的底层韵律。