一、核心技术:速度叠加与微型化设计的融合

小型环形倍速链线的核心突破在于直径比(D/d)的精密控制。通过滚轮(直径D)与滚子(直径d)的半径差异(通常D/d=2-2.5),工装板速度可达链条基础速度的3倍(V总

= V链条

× (1 + D/d))。这一增速原理依赖摩擦传动中的可控滑差,而小型化设计的挑战在于——如何在缩小体积时维持力学稳定性。

个人观点:当前厂商的解法是 ”复合滚子结构” ——如PA6尼龙滚轮内嵌碳纤维加强筋(专利号202420632160)。该设计将滚子拆分为内支撑件、外支撑件及径向加强筋,既减轻30%重量,又通过筋条角度优化分散应力,使微型链条在保持增速精度的同时,单节抗压强度提升至200kg。

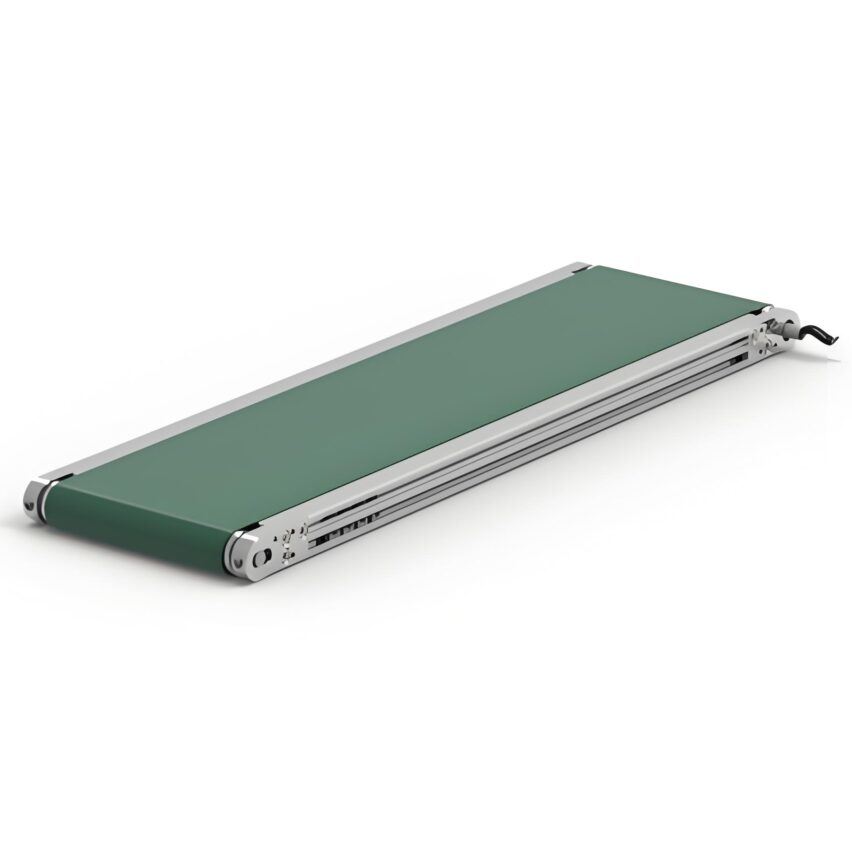

二、结构创新:模块化与空间折叠术

小型环形倍速链的竞争力源于三维空间效率的极致压缩:

- 垂直分层回流:上层输送载货工装板,下层空板通过气动顶升移栽机垂直轮转,占地仅需传统流水线的60%;

- 一体化型材导轨:118×100mm挤压铝合金导轨内嵌电源/气路双管线槽(6分镀锌气管),消除外挂设备干扰;

- 快拆链节设计:侧板螺栓连接结构(非焊接)支持10分钟内更换单节链条,维护效率提升3倍。

行业案例:深圳某电子厂在80㎡车间部署小型环形倍速链线,通过双层闭环布局将手机主板日产量从5万片增至8万片——空间利用率提升的核心是将”平面延展”转化为”立体折叠”。

三、智能控制:微缩系统中的精准调度

小型环形倍速链的 ”动态积放功能” 依赖三大协同机制:

- 双色按钮工位控制:黑钮触发阻挡器下降(精度±0.15mm),白钮引导空板回流,形成闭环物料流;

- 变频调速技术:通过伺服电机动态调整链条速度(2-20m/min),匹配发动机缸体(低速精密装配)与火花塞(高速安装)的混合节拍;

- 张力自补偿系统:电流传感器实时监测链条松弛度,>5mm时自动触发张紧轮,预防小型系统因形变导致的跑偏失效。

独家数据:宁波某企业采用此系统后,非计划停产减少60%,故障修复时间从4小时压缩至26分钟。

四、行业应用:小空间内的大制造场景

小型环形倍速链已突破”轻载局限”,在微型场景实现重载渗透:

- 微型医疗设备装配:在10m×3m洁净室内,承载精密手术器械组件(单板承重800kg),同步完成灭菌与封装;

- 半导体晶圆传输:防静电PVC工装板+工程塑料链,在pH6-8环境中输送晶圆盒,定位精度±0.2mm;

- 新能源汽车电池包:碳钢强化链条在5m半径弯道处稳定输送1800kg电池模组,颠覆”小型链不承重”的认知。

五、运维体系:全生命周期健康管理

安全设计涵盖7项强制措施(如光幕急停、断电自锁);维护核心聚焦两点:

- 减速箱油量精准控制:首保周期3个月,注油量误差≤5ml——过量引发电机跳闸,不足导致绞死;

- 磨损预测模型:基于IIoT平台分析滚轮直径磨损率,当D/d<1.7时(初始值2.0)自动预警,预防增速失效。

成本真相:虽然小型系统单价低15%,但其维护成本占全生命周期支出的42%——选型时需平衡 ”初始投入”与”长期运维”。

六、未来趋势:纳米精度与零碳材料的融合

个人认为,技术将沿两条路径突破:

- 纳米级定位:通过磁悬浮替代滚轮摩擦传动,消除滑差导致的增速偏差(理论误差可压缩至±0.01mm);

- 生物基材料革命:玉米秸秆提取物合成的工程塑料滚轮(碳足迹降低70%),已通过8000小时耐磨测试。

小型化的终极目标不是”缩小体积”,而是重构空间价值——让每平方米厂房产生3倍产能,才是智能制造的底层逻辑。

关于小型环形倍速链的自问自答

Q1:相比传统流水线,小型环形倍速链的”紧凑优势”如何量化?

A:通过双层闭环设计,同等产能下占地减少40%(如50米直线线体压缩至30米环形线);且模块化铝型材导轨使安装周期从14天缩短至5天。

Q2:工装板材质选择为何直接影响良品率?

A:铝板在焊接线耐高温但导电,PVC防静电却易变形。某企业错用碳钢工装板输送芯片,静电损伤导致单日损失12万元——选型本质是物理特性与场景的精准匹配。

Q3:小型系统如何兼顾”高承载”与”低振动”?

A:三措并举:

- 碳纤维加强筋提升滚轮抗压性;

- 气动阻尼器吸收5-80Hz共振;

- 分布式驱动替代单点电机,扭矩波动降低90%。