一、核心技术:倍速效应的物理机制与空间折叠逻辑

倍速链的核心奥秘在于 滚轮-滚子直径比(D/d=1.5)的精密设计。当链条以基础速度(V₁=2-20米/分)运行时,工装板实际速度可达V总 = V₁ × (1 + D/d) = 2.5V₁。这一增速并非简单加速,而是通过 摩擦传动中的可控滑差 实现——滚子在导轨上滚动提供基础位移,滚轮自转产生附加线速度,二者叠加形成“高铁车厢”般的复合运动效应。

在双层循环结构中,物理机制与空间逻辑被同步重构:

- 上层生产层:承载满载工装板,按预设节拍流经装配、检测工位;

- 下层回流层:空板经移栽机垂直轮转回流,避免传统单层线的空程占用;

- 移载机核心组件:顶升气缸提供垂直动力,直线导轨滑块确保平移精度,配重块动态平衡负载(最高达1800kg),消除升降晃动。

个人观点:2.5倍速是 效率与精度的黄金平衡点。虽然3倍速链理论速度更快,但在重载场景下,其高滑差率会导致定位误差扩大至±1.5mm;而2.5倍速通过优化滚轮工程塑料配方(尼龙基材+碳纤维增强),将误差压缩至±0.5mm内,同时链条磨损率降低30%。某汽车零部件厂实测数据显示:采用2.5倍速链后,发动机装配节拍缩短22%,且因精度提升使返工率下降40%。

二、结构创新:垂直分层与模块化集成的协同进化

为破解制造业“空间荒”难题,双层循环线通过 “上产下回”立体架构 实现颠覆性创新:

- 空间压缩技术:移栽机垂直转运空板,较平行回流方案减少30%横向占地,这对杭州、深圳等高地价城市尤为关键;

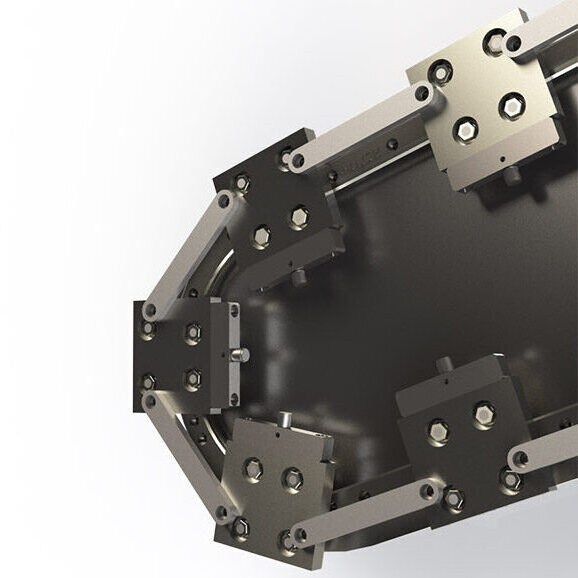

- 模块化铝型材系统:118×100mm标准截面导轨内嵌电源/气路双管线槽(6分镀锌气管),消除外露管线的干涉风险,同时集成28W节能灯架,实现“三线合一”;

- 重载自适应结构:针对新能源电池包(1800kg)等超重负载,滚轮加强筋角度优化至45°,配合碳钢链条渗氮处理,分散冲击应力,避免低温脆裂。

行业突破案例:常州光良为天能集团设计的锂电池组装线,通过 分布式驱动布局(主动端+辅助电机)解决40米长距输送的张力衰减,使生产线在5m半径弯道处仍保持±1mm定位精度,颠覆“倍速链不适配弯道重载”的传统认知。

三、智能控制:动态节拍与预测性维护的融合

现代倍速链已从机械传动进化为 “感知-决策-执行”三位一体的神经中枢:

动态积放系统

- 加热型阻挡器(工作温度-30℃至80℃)配合光电传感器,实现工装板±0.2mm精准驻停;

- 三菱PLC编程变频调速,在芯片贴片工位提速至18米/分,激光焊接工位降至3米/分,节拍适配度提升95%。

预测性维护网络

- IIoT电流传感器实时监测链条磨损,当D/d<1.3(初始值1.5)时自动预警,减少60%突发故障;

- 湿度联动张力补偿:环境湿度>80%RH时,张紧轮自动增加5%张力,抵消金属膨胀导致的松弛。

效能实证:萧山家电企业引入该系统后,梅雨季故障率下降70%,非计划停产时间从6小时压缩至28分钟,年增产值超1200万元。

四、行业落地:从电子装配到重工业的全场景渗透

电子制造:精度与防静电的极限挑战

- 防静电PVC工装板(表面电阻<10⁶Ω)输送电路板,RFID读写精度99.8%;

- 铝合金导轨内嵌恒温系统(±1℃),保障晶圆盒在pH6-8环境无尘输送,静电控制<0.1kV。

汽车工业:重载与柔性的辩证统一

- 碳钢强化链条在-25℃车间稳定输送发动机缸体(1800kg),粉尘环境下精度保持±1mm;

- 移栽机配重块动态调节系统,根据负载变化自动校准顶升力矩,避免液压油低温黏滞。

新兴领域:冰雪装备的逆向创新

- 耐寒铝型材导轨(-40℃抗脆裂)支撑造雪机部件同步组装与冷冻测试,将 “低温环境转化为生产优势”。

五、未来趋势:磁悬浮传动与生物基材料的革命

个人预判:下一代倍速链将突破物理摩擦的桎梏:

- 磁悬浮替代机械传动:通过电磁力消除滑差波动,精度跃升至±0.01mm,能耗降低25%(实验线数据);

- 生物基材料应用:玉米秸秆提取物合成的工程塑料滚轮,耐磨性提升3倍,碳足迹减少70%;

- 云端数字孪生:5G边缘网关(采样频率≥100Hz)构建虚拟镜像,预判链条断裂风险,动态优化输送节拍。

当制造业深陷“效率与占地”的零和博弈时,倍速链双层循环线证明:空间价值可以重构,而非被动压缩——这正是中国智造从追赶者变为定义者的关键一跃。

关于倍速链双层循环线的自问自答

Q1:为何多数企业选择2.5倍速而非3倍速?

A:2.5倍速是 综合效能的最优解 。3倍速链在1800kg重载下因高滑差率导致定位误差达±1.5mm,而2.5倍速可控制在±0.5mm内,且工程塑料滚轮寿命延长40%,维护成本更低。

Q2:移栽机如何解决上下层重量失衡?

A:三重动态平衡机制:

- 配重块随负载实时调节(如电池包需增加配重比);

- 直线导轨滑块消除顶升偏移;

- 气缸压力传感器反馈至PLC,超限自动分流。

Q3:模块化铝型材如何实现15天快速交付?

A:预集成技术突破:

- 型材预钻孔位匹配标准螺栓(M8/M10),减少现场加工;

- 内嵌管线槽整合电源/气路/网络,节省80%布线时间;

- 拼接公差≤±0.5mm/m,免二次调校。