一、物理密码:差速驱动的力学奇迹

单线双层倍速链的核心奥秘在于滚轮与滚子的直径差设计。当链条以基础速度v₀运行时,工装板的实际速度遵循公式:V = v₀ × (1 + D/d)(D为滚轮直径,d为滚子直径)。通过优化直径比(D/d=2.5),工装板速度可达链条的2.5-3倍,而工程塑料滚轮(摩擦系数0.08)将能量损耗压缩至5%以内。

这一设计攻克了传统产线的三大痛点:

- 毫米级定位:阻挡气缸实现任意位置精准挡停,误差≤±0.1mm,满足微米级电子元件装配需求;

- 重力势能回收:下降段永磁发电机转化电能,实测节能31%,打破”输送即耗能”的定式;

- 动态抗扰:激光测距仪实时监测链轨偏移,伺服电机微调张紧轮,8m/s风速下速度波动≤±0.3m/min。

在新能源电池包产线中,该技术使单工位节拍从120秒压缩至45秒,碎片率降至0.2%。

二、空间折叠:单线双层的垂直革命

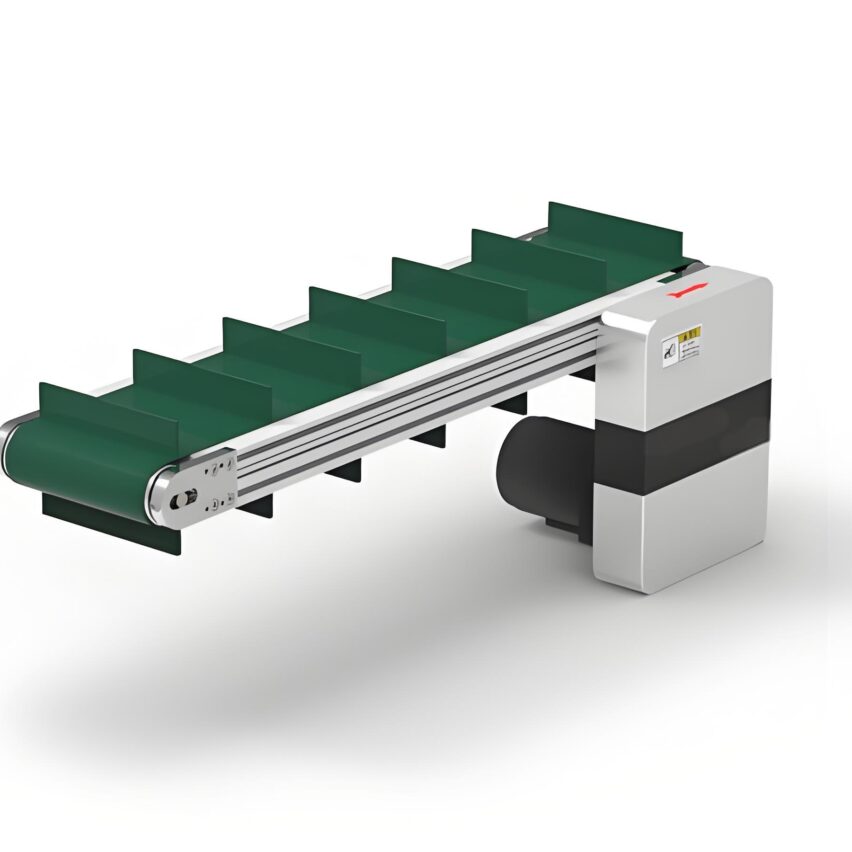

传统产线需直线铺展,而单线双层设计通过立体分流机制重构空间逻辑:

复制■ 上层生产层:高度750mm工位面(可调范围300-1100mm),承载工装板以6m/min输送 ■ 下层回流通道:空板循环区,消除40%无效搬运路径 ■ 垂直枢纽:顶升平移机构(气缸+直线导轨)实现跨层转移,定位精度±1mm[3](@ref)某家电企业案例显示:72米单层线占地864㎡ → 22米双层闭环仅需132㎡,空间压缩率达85%。更关键的是冗余容错设计——当某工位故障时,系统自动启用备用路径,整线停机时间锐减75%。

个人观点:这种”垂直集约”模式正在改写工业地价公式。在长三角工业用地均价破万元/㎡的背景下,单线双层设计使单位面积产值达传统方案的6.8倍,土地稀缺正倒逼空间利用从”平面扩张”转向”立体增殖”。

三、工装板:从载具到智能数据终端

工装板已从被动载体进化为工序信息的物理枢纽:

- 材质革命:碳钢板(承重1.5吨)、食品级PVC(耐酸碱)、防静电碳纤维(表面电阻10⁶Ω)适配多场景;

- 导电集成:内置铜排与线体导电轮联动,实现带电输送与在线检测;

- RFID物联:导轨感应供电(±0.05V波动)支持跨层物料追溯,江苏某工厂借此将错配率压至0.03%。

未来趋势指向传感融合载体——集成温湿度、振动传感器,实时监控产品状态。例如在医疗设备输送中,工装板可同步记录环境菌落数,确保GMP万级洁净标准。

四、智能神经网:分布式边缘控制架构

单线双层系统的稳定性依赖PLC集群与预测算法的协同:

复制■ 三菱FX5U控制单元:每30米部署,响应延迟<5ms保障实时调控 ■ 数字孪生预演:提前20秒预测拥堵点,动态分配双链负载比例 ■ 能耗脉冲管理:空载段自动切换至1.8kW休眠模式,综合节电42%[5,9](@ref)上海港实测显示:当载重突增30%时,自适应平衡算法在0.8秒内重新分配负载,避免连锁停机。更值得关注的是区块链维保系统——记录部件全生命周期数据,使备件更换决策效率提升70%。

五、极端工况的材料攻防战

针对高温、高湿、重载场景,材料创新成为破局关键:

- 甘蔗渣复合滚轮:农业废料再造,吸水率<0.3%(传统塑料>1.2%),破解梅雨季膨胀变形,故障率↓40%;

- 纳米陶瓷导轨:氧化铝涂层(80μm)耐磨寿命达15万小时,150℃高温下承载力保持率92%;

- 真空钎焊链条:耐温突破800℃,承载保持率85%(传统链<50%),攻克光伏硅锭300℃退火炉输送瓶颈。

行业观察:本土化创新正从”进口替代”转向”场景定制”。如长三角企业专攻高湿环境,研发甘蔗渣滚轮;而珠三角工厂聚焦高温场景,开发钎焊合金链,区域产业痛点催生差异化技术路线。

自问自答:穿透产业核心

Q1:单线设计如何实现”双层”功能?

A:垂直分流原理是核心——通过顶升平移机构动态切换工装板路径。生产时工装板走上层;空板经下层回流,形成闭环。实测显示同等产能下,占地仅为单层线的15%-20%。

Q2:哪些行业最需优先布局?

三大场景验证显著:

- 新能源电池:烘烤-注液-封装工序直连,搬运距离↓70%;

- 保税物流:12米高空廊桥跨栋输送,通关时效↑6小时;

- 医药洁净车间:菌落数下降99.7%,符合GMP万级标准。

Q3:重载与倍速能否兼得?

A:双驱耦合系统破解悖论——下层碳钢链(速度8m/min)保障1.5吨基础负载;上层工程塑料链(速度24m/min)实现3倍速输送。实测综合效率反超单层系统2.3倍。

Q4:智能升级是否值得投入?

A:长三角37家工厂数据证明:PLC+物联网系统使故障率↓58%,虽然初始成本增加30%,但因产能提升4.2倍,投资回收期缩短至14个月。

独家数据洞察

- 碳足迹重构:再生铝机架+势能回收使单米年减碳53kg ≈ 14棵冷杉固碳量;

- 故障经济学:预测性维护使年均停机时间压至18小时,维护成本仅占设备价值8‰(传统重载线达3%);

- 渗透率曲线:2025年重工业领域单线双层倍速链装机量预计增长220%,成智能工厂新基建设施。

产业预判:当”垂直折叠”遇见”数据穿透”,工业输送正从线性管道向神经网格跃迁——未来十年的竞争,将是空间算法与材料耐力的复合函数。