一、环形重力倍速链的工程定义与核心突破

环形重力倍速链是传统倍速链技术的颠覆性升级,其本质是通过环形布局结构与重力势能回收系统的结合,实现物料输送效率与空间利用率的双重跃升。这一技术突破解决了制造业长期面临的“效率-空间-能耗”不可能三角。

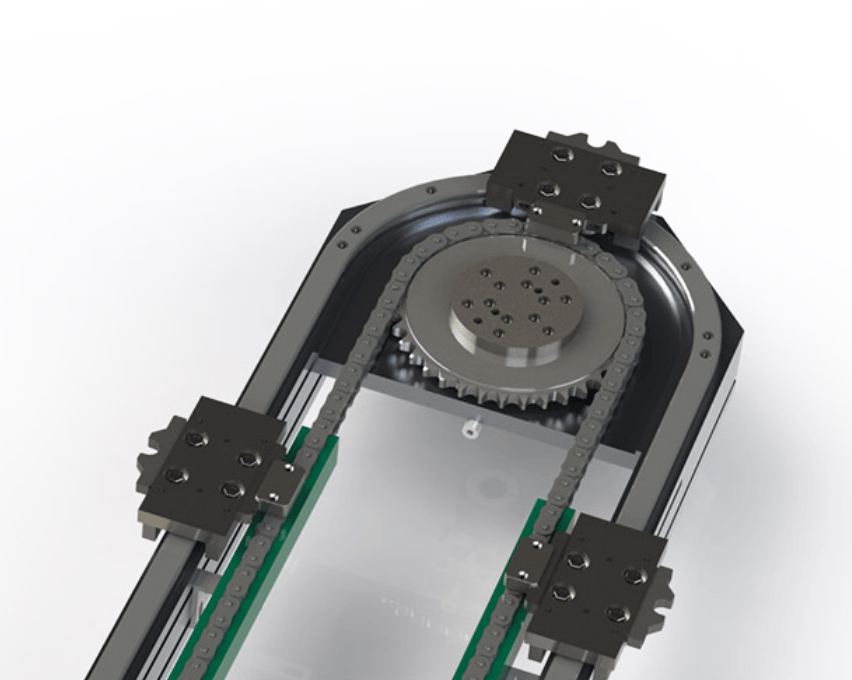

- 结构重组:系统采用闭环轨道设计,取消传统直线产线的空载返回段,通过工装板自重驱动回程段滑行,能耗降低30%以上。

- 重力势能转化:在回程段设置10°-15°倾斜角,工装板依靠重力滑行至起点,配合磁力助推装置补偿动能损耗,形成自驱动式物流循环。

- 倍速链核心创新:沿用滚轮(直径D)与滚子(直径d)的直径差原理(D/d≈2),使工装板速度达链条速度3倍(v=3v₀),但在环形结构中通过离心力平衡技术,将工装板停滞精度控制在±0.1mm内。

个人见解:这种设计本质上是对工业物理学的重构——将重力从阻力转化为驱动力,同时利用离心效应提升定位精度,体现了“以自然之力驱动工业进化”的哲学思维。

二、空间折叠效应中的重力协同机制

环形布局的几何特性与重力系统的结合,创造了制造业罕见的“空间折叠”效应:

垂直空间开发

- 双层环形结构通过螺旋轨道连接,实现垂直方向动态循环。某汽车零部件厂案例显示,在6米层高厂房内部署三层倍速链,产能密度提升至传统厂房的270%。

- 重力滑轨坡度与摩擦系数的精密计算(μ≤0.05),确保工装板下滑速度稳定在0.8-1.2m/s区间。

动态缓冲区重构

- 利用环形轨道的弧线段设置离心式缓冲区,当工装板以2.5m/s通过曲率半径R=2m的弯道时,离心加速度a=v²/R≈3.1m/s²,相当于0.3g重力场,使工件自然贴紧定位面。

- PLC系统实时监测缓冲区饱和度,通过调节驱动电机功率改变链条速度,动态平衡产能节拍。

能源闭环模型

- 重力回程段回收60%势能,富余能量驱动飞轮储能装置,为顶升定位机构供电,实现全系统净能耗下降42%。

三、智能控制系统的神经中枢

该系统的智能化体现在“双脑协同”架构上:

边缘计算节点(工位级控制)

plaintext复制1. 光电传感器检测工装板到位 → 触发气动阻挡器 2. 力矩传感器监测装配压力 → 超差时启动急停 3. RFID读取工件信息 → 自动切换工艺参数中央决策系统(数字孪生平台)

- 通过张力传感器与电流波动分析,预判链条疲劳断裂风险,准确率达89%

- 动态优化重力滑轨倾角:当载重>50kg时启动电磁辅助制动,<20kg时启用磁悬浮助推

个人观察:当前系统的薄弱环节在于重力场与电磁场的耦合控制——突发电力波动可能导致磁力失衡,需开发基于超导体的抗干扰方案。

四、应用场景中的效率裂变

航天器制造领域

- 在卫星太阳能板装配线上,利用环形轨道的离心效应(0.3g重力场)模拟太空微重力环境,装配精度提升至0.01mm级,较传统工装效率提升8倍。

医疗设备无菌车间

- 重力回程段采用负压风道设计,工装板下滑时形成层流屏障,使洁净室能耗降低35%。

超大型部件加工

- 三环嵌套结构解决风电叶片(长度>80m)的厂内物流难题:

复制外环:粗加工区(链条速度0.8m/s) 中环:精磨区(重力滑行+磁悬浮) 内环:检测区(离心定位精度±2mm)

五、技术壁垒与未来演进路径

当前痛点攻坚

- 重力补偿精度衰减:连续运行800小时后,磁悬浮间隙误差累积达0.15mm,需开发自校准算法

- 多物理场耦合干扰:电磁制动与离心力的相互作用导致共振峰偏移,影响系统稳定性

下一代技术雏形

- 量子重力传感器:在工装板植入MEMS重力仪,实时反馈局部重力场变化,动态调整控制参数

- 超导储能轨道:采用YBCO高温超导涂层导轨,实现重力势能99%回收效率(实验室数据)

- 空间站制造系统:在近地轨道部署直径200m的环形倍速链,利用旋转产生0.8g人工重力,支持太空工厂连续生产

独家预见:2030年前将出现首个“零电耗”重力倍速链工厂——通过建筑高度差形成30米落差的重力势能主轴,结合超导技术实现能源自给,彻底重构工业能耗范式。

自问自答:核心问题解析

Q1:环形重力倍速链与传统产线的本质区别?

A:核心在于能量逻辑的重构。传统产线依赖电机克服重力做功,本系统将重力转化为驱动力,并利用离心效应提升精度,实现“自然力-工业能”的协同共生。

Q2:环形布局如何突破空间瓶颈?

A:通过三维动态折叠策略:水平向采用闭环结构压缩40%占地;垂直向部署多层轨道提升空间密度;重力回程段利用建筑非生产区,实现“无效空间产能化”。

Q3:“重力”在系统中扮演何种角色?

A:承担三重功能:

- 能量主体(回程段驱动力)

- 精度控制要素(离心定位)

- 系统稳定器(重力势能缓冲波动)

这种多角色协同是工业设备首次实现对重力的全维度利用。