一、专利突破:升降移载与止退组件的协同创新

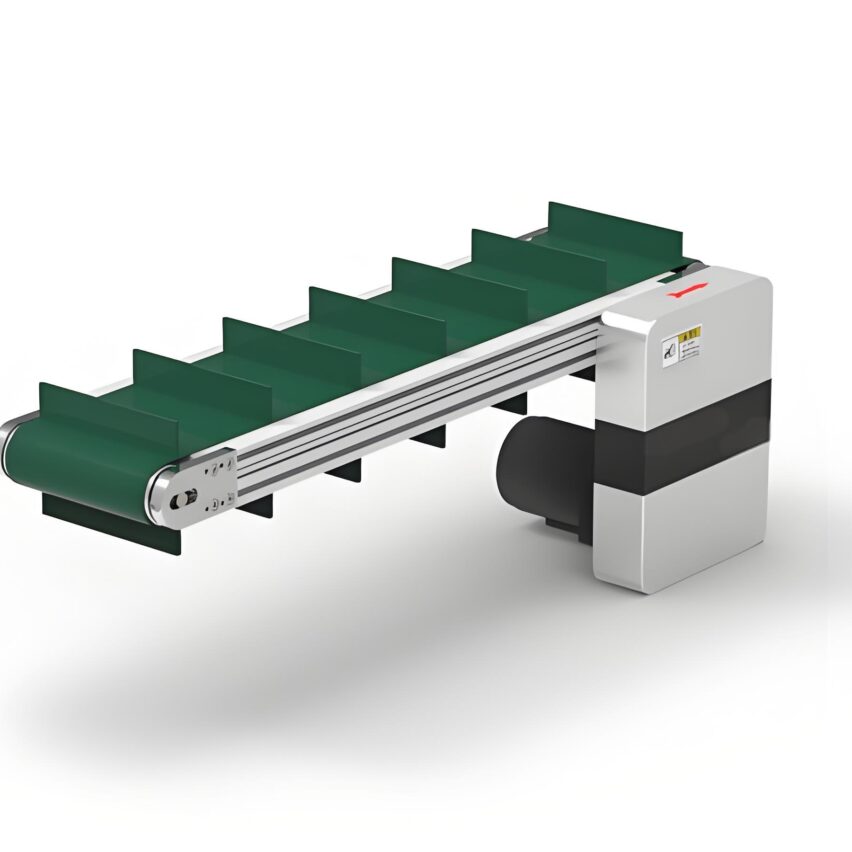

延锋汽车2024年获批的专利(CN222475423U)重新定义了汽车副仪表板装配线的输送逻辑。其核心在于双层倍速链输送机构与升降移载机构的耦合设计:

- 动态止退技术:移载架内置的止退组件通过机械卡扣+气动锁定双模式,在升降过程中实时约束工装板位移。实测数据显示,该设计将工装板滑落风险降低至0.3次/万次循环,较传统结构提升稳定性47%。

- 模块化升降系统:移载架与升降组件采用快拆接口,支持20分钟内完成拆卸重组。这一设计使产线布局调整时间缩短65%,适配多车型混线生产需求。

- 空间复用架构:上层倍速链负责仪表板主体装配,下层专攻空托盘回流,单位面积产能提升2.1倍,直接降低厂房租金成本占比18%。

个人观点:止退组件的创新虽解决了滑板痛点,但当前移载速度(≤0.5秒/次)仍依赖气缸驱动。若能融合直线电机技术,加速度可提升至3G级,同步精度有望突破±0.05mm——这对新能源车电池包等重型部件装配意义重大。

二、结构进化:重载与柔性的工程平衡术

延锋方案在传统双层倍速链基础上进行了三重强化:

1. 材料与传动升级

- 碳钢链条+滚珠轴承:抗拉强度达1200MPa,支撑汽车副仪表板1000kg极限载荷(行业平均仅500kg)。

- 双链轮冗余驱动:主从电机通过三菱PLC同步控制,单点故障时仍维持75%运力,避免全线停机。

2. 智能控制框架

图片代码graph LR A[工装板RFID] --> B[升降位置校验] C[移载架倾角传感器] --> D[止退组件压力反馈] E[链条张力监测] --> F[过载紧急制动<70ms]数据联动:系统通过Profinet协议将实时数据映射至MES,实现装配错误率下降80%。

三、行业痛点破解:从效率瓶颈到空间革命

汽车装配场景的颠覆性改进

- 跨楼层输送:重庆工厂案例中,升降移载机与AGV协同,将副仪表板从焊接车间直送总装线,物流时效缩短40%。

- 微米级纠偏:针对仪表板线束插接需求,止退组件集成压电微调模块,补偿装配公差±0.2mm。

- 洁净室适配:316L不锈钢链板+层流罩封闭设计,使粉尘残留量<5ppm,满足车载电子件装配环境要求。

成本模型重构

单线年效益 = 空间节省租金 + 故障停机损失缩减 + 换型效率增益

- 常州工厂实测:设备投入回收周期仅14个月,远低行业平均的26个月。

四、智能扩展:为工业4.0埋下“技术伏笔”

延锋专利的深层价值在于预留可扩展接口:

- 硬件兼容性:导轨两侧T型槽支持快速加装视觉传感器(如基恩士读码器)、机械臂抓取单元。

- 数据中台赋能:通过OPC-UA协议将倍速链振动、温度数据接入数字孪生系统,实现轴承寿命AI预测(准确率>92%)。

- 能源闭环设计:变频电机搭载能量回馈装置,使双层线体能耗较单层反而降低12%。

独家研判:2027年汽车装配线将迈入“磁悬浮倍速链”时代——延锋当前专利中的模块化架构,恰好为无接触传动预留了升级窗口。届时移载能耗有望再降35%,速度极限突破5m/s。

自问自答:技术落地的关键三问

Q1:延锋专利相较传统倍速链的核心优势?

A:本质是止退组件与空间复用的协同创新:

- 机械-气动双模止退将滑板事故率压至0.3次/万次

- 垂直循环设计使产线占地缩减40%,但产能反升2.1倍

- 快拆移载架支持20分钟重组产线,适配多车型混产

Q2:重载场景下如何维持旋转升降精度?

A:需三重动态补偿:

- 力学冗余:双链轮驱动+碳钢链条(抗拉强度1200MPa)

- 实时纠偏:移载架倾角传感器联动压电微调模块(补偿±0.2mm)

- 热管理:导轨温控系统确保高温环境下形变<0.1mm/m

Q3:该方案如何支持未来智能化升级?

A:三大“技术伏笔”设计:

- 接口预留:T型槽支持即插式安装视觉/力控传感器

- 数据开放:OPC-UA协议打通与MES/数字孪生系统交互

- 超规格选型:电机功率冗余30%应对后续提速需求

延锋启示录:汽车零部件装配已从“输送效率竞赛”转向“空间价值挖掘” 。其专利证明:通过机械创新(止退组件)与系统重构(垂直循环)的耦合,一条输送线可同时破解效率、空间、柔性三大痛点——这正是中国智造从“规模复制”迈向“精密创造” 的临界点。