在现代工业生产的核心腹地,总装输送线如同制造业的“动态脊梁”,承载着零部件流转、工序衔接与效率跃升的重任。从汽车工厂的底盘合装到电子车间的模块化装配,这条“工业动脉”的智能化与柔性化水平,直接决定了产品交付的速度与质量。

一、技术演进与多元输送矩阵

20世纪初的钢带输送机奠定了连续化生产基础,而当代总装线已裂变为适应不同场景的技术谱系:

- 摩擦输送系统:当前汽车总装主线的主流选择,速度可达0-30m/min,噪音低且支持水平爬坡,广泛应用于车身存储线(PBS)和底盘线。但其摩擦轮需定期更换,且存在油污打滑风险。

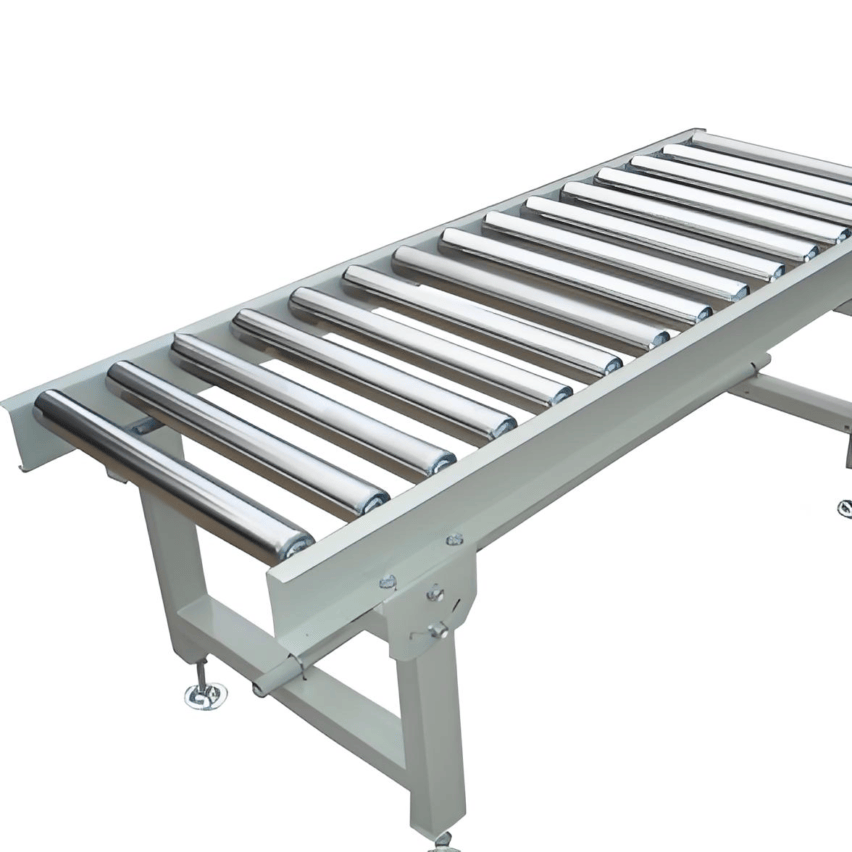

- 辊床滑橇技术:重复定位精度±5mm,可实现水平移动和旋转,欧美车企普遍用于底盘整体合装。虽成本较高,但凭借平稳性及空间利用率优势成为高端选择。

- 倍速链输送:通过链条增速使工装板快速运行,充电桩装配中常用其实现精准阻挡定位,特别适合需工位积放的SPS物料配送模式.

- 直线电机驱动系统:代表未来方向的技术,定位精度达±0.1mm,速度可达3m/s。其动子独立控制特性打破传统机械耦合,实现产线柔性重组,已在焊装线验证效率提升潜力。

personal viewpoint:技术选型不应盲目追求先进性。例如新能源车电池合装需6-7个工位,若强推直线电机而忽略工艺适配性,反导致投资浪费——核心在于匹配节拍与精度需求的“技术性价比”.

二、智能化转型的三大支点

1. 数据驱动的精准控制

- RFID车身定位系统:通过VIN码绑定实现全流程追踪,为力矩控制、加注作业提供数据基础,误差率降低90%。

- 工艺指令模块化:将拧紧JOB号、加注参数与物料代码动态关联,消除人工调参导致的装配错误.

2. AGV重构生产逻辑

装配型AGV在底盘合装中实现革命性突破:

- 双举升型AGV同步托举动力总成与悬挂系统,精度达±0.5mm;

- 配送型AGV与SPS结合,物流效率提升40%且减少错件风险.

industry pain point:某车企改造时因未解决AGV与摩擦线的通信协议冲突,导致合装节拍下降15%——智能化需打通“设备孤岛”而非局部升级.

3. 数字孪生预判运维

- 振动传感器+电流监控预测电机故障,维护响应时间缩短70%;

- 历史数据建模实现轴承损耗周期预警,避免非计划停机。

三、绿色制造与成本博弈

在“双碳”目标倒逼下,节能设计成为竞争力门槛:

- 永磁电机替代传统驱动:某港口输送线实测能耗降低28%,年节电200万度;

- 模块化链板设计:德国方案实现单点更换,金属消耗减少80%;

- 轻量化复合材料输送带:较钢带减重60%,驱动功率需求下降15%。

成本悖论:不锈钢机身满足GMP洁净标准,但初始投资增加35%——需通过寿命周期成本(LCC)模型验证长期收益。

四、定制化破局行业痛点

痛点深度拆解

- 高端依赖:高精度减速器进口率超60%,制约技术自主性;

- 场景适配不足:锂电池车间防爆需求与通用设备矛盾突出。

定制化突围路径

- 医药行业:全密封不锈钢网带+CIP在线清洗,生物污染风险下降99%;

- 重型建材:50°倾角花纹皮带机解决石灰石粉洒落问题;

- 3C electronics:静电消散型倍速链,表面电阻控制在10⁶-10⁹Ω。

personal experience:定制化绝非“打补丁式改造”。某车企在新能源线规划时,Binding of AGV paths to plant column positioning points,既规避导航信号干扰,又节省激光反射板成本——真正的定制需从工厂DNA层面重构设计逻辑.

五、未来图景:柔性与超导革命

2025年全球市场规模将突破千亿美元,亚洲贡献50%增量。技术演进聚焦三极:

- 柔性可重构产线:直线电机驱动单元(DCU)实现工位动态编组,10分钟内切换车型平台;

- Upgraded security for human-computer collaboration:3D视觉防碰撞系统响应时间≤0.1秒;

- 超导技术突破:-196℃液氮环境实现零摩擦悬浮输送,能耗趋近于零。

Exclusive data insights:据产线数字孪生体模拟,2030年“神经化输送系统”(实时反馈物料形变/温度数据)可使整车装配质量波动降低72%,这要求设备商从机械制造商转型为 "Data + M&E" integration service provider.

Self-questioning: penetrating the essence of the industry

Q1:高混产线如何平衡效率与柔性?

核心在“动态工位密度”:内饰线工位密度设为1.8-2.2,配合RFID车型识别,自动调整输送速度补偿工时差异。某日系车企实现8车型混流,线平衡率仍达92%。

Q2:直线电机为何尚未普及?

成本与工艺断层双重制约:当前投资是摩擦线的4.2倍,且需重构车间地基承重标准。但随超导材料降价,2028年成本有望降至1.8倍。

Q3:中国企业如何实现技术超越?

聚焦“极限场景攻关”:光伏玻璃重载耐高温辊筒(承载1.5t/800℃)、冷链齿轮箱(-50℃抗脆化)等细分领域,可避开国际巨头的通用技术壁垒,建立局部技术优势。