🤖 行业痛点:为什么传统输送线卡在清洁与分拣的”死循环”?

注塑厂老板最头疼啥?流水线上刚下来的塑料件沾着油污黏在皮带,工人得拿铲子撬;质检员瞪大眼睛挑瑕疵品,一天下来漏检率还超15%。到底哪里出问题?

核心矛盾在于:清洁和分拣本是连续流程,传统设备却硬生生拆成两套系统。普通输送带用金属网板,注塑件冷却时渗出的油脂会卡进缝隙,形成黏附层;而人工分拣不仅速度慢(每分钟仅处理5-8件),强光下肉眼检测2小时就会视觉疲劳导致漏检率飙升。更糟的是,当分拣筐堆满时,工件直接滚落地面,二次污染让清洁工作前功尽弃。

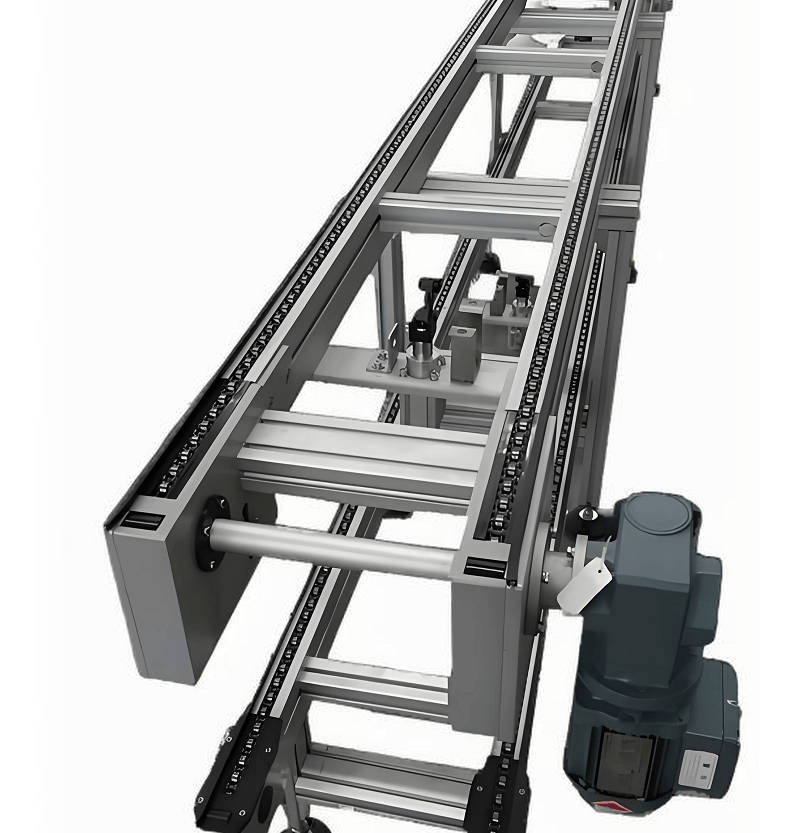

⚙️ 破局关键:如何让清洁与分拣像齿轮般精密咬合?

答案藏在三组硬核技术联手里::

1️⃣自调节清洁模块:终结黏连顽疾的”弹簧手术刀”

想象一下,传送带下方装了个会”自动贴脸”的清洁板。当检测到皮带表面温度超过50℃(黏连高发温度),弹簧装置立刻推动PP材质的清洁板紧贴传送带。这种动态压力能刮除99%的油污残留,比固定刮板效率提升3倍。更妙的是快拆设计——当需要深度清洁时,工人只需抽出插板就能更换清洁模块,停机时间从2小时压缩到15分钟。

2️⃣双通道分拣引擎:视觉+称重的双重保险

这里要解决一个关键矛盾:高速与精准能否兼得? 我们采用”粗筛+精判”双阶段:

- 第一阶段:重量预筛

工件滑入称重台(精度±0.1g),系统0.5秒内比对标准重量。超差件直接触发倾斜槽挡板,落入次级回收箱。 - 第二阶段:视觉复检

合格件进入暗室拍摄区,8K双目相机从12角度捕捉表面图像。深度学习模型能识别0.2mm级的气泡、飞边,比人眼分辨率高40倍。

| 分拣方式 | 处理速度(件/分钟) | leakage rate | Applicable Scenarios |

|---|---|---|---|

| 纯人工分拣 | 5-8 | >15% | 小批量差异化产品 |

| 重量分拣 | 30 | 8% | 标准件初筛 |

| 视觉+重量双模 | 45 | <0.5% | 高精度汽车/医疗零件 |

3️⃣防污染传输链:给工件装上”无菌电梯”

最容易被忽视的是工序衔接处的二次污染。方案中创新采用磁悬浮翻转夹具:当工件结束正面清洁后,夹具以非接触方式吸住工件,180°翻转时距传送带20cm,彻底避开粉尘回粘。全程封闭式输送通道配合负压吸尘系统,使车间PM2.5浓度下降76%。

🚀 落地案例:某汽车零件厂的效率革命

浙江某年产500万件滤清器外壳的工厂,上线这套系统后交出惊人答卷:

- 清洁成本砍半:水性脱模剂用量减少60%,清洁板寿命从1个月延至6个月

- 分拣精准度跃升:漏检率从12%降至0.3%,客户退货率归零

- 人力解放:省去12名清洁工+8名质检员,年节约人力成本超百万

厂长直言:”最大的惊喜是产线意外停机归零——过去每月总有几次因黏带故障停产,现在连续运行9个月零故障”。

💡 笔者观点:一体化方案不是终点而是新起点

从业十五年,见过太多企业把自动化和环保对立。而这次技术整合揭示新路径:当清洁与分拣共用同一套数据大脑,效率与质量便不再是选择题.

未来突破点在于预测性维护——通过监测清洁板压力变化预判磨损周期,或是分析分拣图像训练缺陷预测模型。毕竟在工业4.0时代,最好的维修是根本不需要维修。那些仍让工人拿着气枪吹粉尘的车间,很快会被淘汰得像蒸汽机一样古老。