在现代化汽车工厂中,当车身以每分钟6米的速度平稳穿越200℃的烘房,或在喷漆室精准停驻接受机器人喷涂时,背后是一套高度协同的滑橇输送系统在无声运作。本文通过真实生产场景拆解其从机械结构到智能控制的全流程工作原理,揭示如何解决汽车制造中的核心输送难题。

一、结构解析:模块化设计如何支撑柔性生产

-

滑橇本体——车身的“智能托盘”

滑橇是由矩形钢管焊接的框架结构,表面覆盖耐磨TPU材料(热塑性聚氨酯)。以吉利汽车保险杠涂装线为例,滑橇尺寸为2100×2100mm,底部设置燕尾槽与导向条配合,确保运行轨迹精确。其独特之处在于可搭载模块化治具:通过可拆卸的定位销(Φ16mm以上)和支撑块,2分钟内即可切换不同车型的固定模式。 -

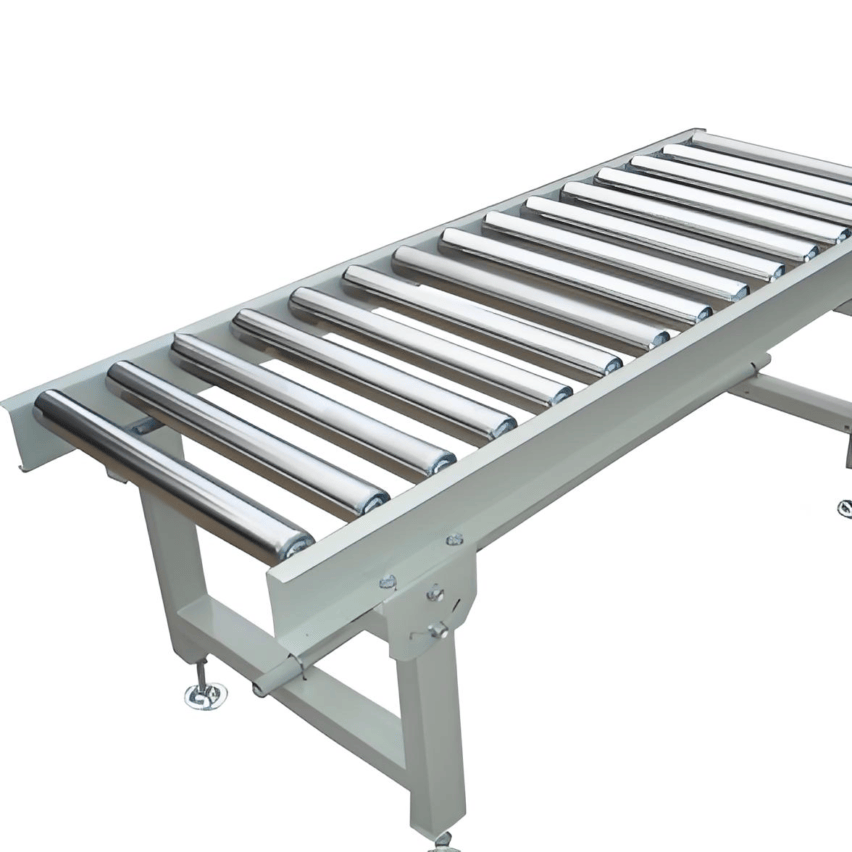

驱动单元——动力传递的中枢

- 滚床系统:核心动力源为SEW电机驱动的不锈钢辊轮,通过齿形带联动(Contitech品牌)。高温区(如65℃前处理区)采用三链式结构增强稳定性,辊轮轴承填充耐150℃高温润滑脂。

- 转向机构:180°转台内置编码器,与机器人PLC实时通讯。当车身进入喷漆区时,编码器脉冲信号触发机器人启枪,定位误差≤1mm。

-

衔接装置——工序间的“摆渡者”

- 电动移行机:通过变频控制(6-24m/min)实现跨线转移,配备激光传感器防脱轨。某总装车间案例显示,其双速电机+机械限位的设计使移行故障率降至0.2次/万次。

- 升降平台:双柱式结构承重达300kg,采用重锤张紧+万向联轴器设计,解决热胀冷缩导致的轨道变形问题。

二、运行流程:四大场景中的动态协作原理

▶ 场景1:涂装车间的“全自动接力赛”

issues:车身需穿越10个工艺区,环境从高湿前处理到200℃烘房剧烈变化

prescription::

- 电泳段:滑橇以2.65m/min速度载车身通过前处理槽,304不锈钢链条抵抗酸雾腐蚀

- 喷涂段:双链输送机配合盖板导流漆雾,机器人根据编码器信号精准跟踪车身

- 烘干段:耐高温链条在膨胀节补偿下稳定运行,热损失率控制在8%以内

- 转挂衔接:升降机+RFID识别(SICK高频标签)实现0.5秒内空满橇切换

▶ 场景2:焊装车间的“精准物流网”

issues:白车身焊接后需多向转运,且定位精度影响装配质量

prescription::

- 采用“3-2-1过定位”原则:两前圆销+两后菱形销锁定车身,振动位移≤0.5mm

- 移行机与滚床联动:通过PLC计算速度曲线,过弯时自动倾斜15°抗离心力

▶ 场景3:多车型混线的“柔性调度”

issues:轿车与卡车车身长度差2.5倍,混产易导致设备空耗

prescription::

- 长短橇协同:5000mm橇体运轿车,2600mm橇体运卡车,链速按混合节距动态调节

- 智能分流:在电泳出口设识别站,通过道岔滚床将卡车分流至专用喷涂道

结果:设备利用率提升78%,烘干能耗降低32%

三、技术进化:从机械化到数字化的跨越

-

Fault self-diagnosis system

通过DeviceNet总线连接1756-DNB模块,实时监测电机电流波动。当某滚床电流突增20%时,系统自动判定辊轮卡滞,触发备用线切换。 -

dynamic equilibrium algorithm

最新系统采用承压板+驱动齿轮设计:当提升平台顶起滑橇时,支撑棱柱脱离卡槽,转向齿条驱动车身90°旋转——全程不停机,转向效率提升40%。 -

Digital twin pre-maintenance

某德系工厂案例显示,通过在虚拟系统中模拟链条磨损曲线,提前2周更换关键部件,使突发故障停工时间减少92%。

四、未来战场:绿色制造与柔性极限的突破

当前研发聚焦两大方向:碳纤维滑橇减重60%以降低驱动能耗,以及磁悬浮输送技术实现毫米级定位(实验线速度已达48m/min)。当这些技术规模化应用时,汽车工厂的输送效率将迎来新一轮革命。

滑橇输送系统如同汽车制造的“血脉网络”,其模块化机械结构与智能控制系统的融合,不仅解决了高温、高精、多变的输送难题,更成为柔性智造的核心载体。随着数字孪生与新材料技术的渗透,这条“隐形流水线”正悄然重塑汽车生产的效率边界。