人工翻面的现实困境

在物流分拣中心,每天有数万件包裹因条码朝下无法扫描,传统解决方案依赖人工翻面。这不仅导致单日人力成本增加2000元以上,更因翻面效率不足(约2秒/件)形成分拣流水线拥堵,高峰期积压率高达30%。更严峻的是,人工操作存在15%的漏翻率,迫使分拣线二次返工,进一步拉低整体效率。

自动翻面技术如何破局?核心原理拆解

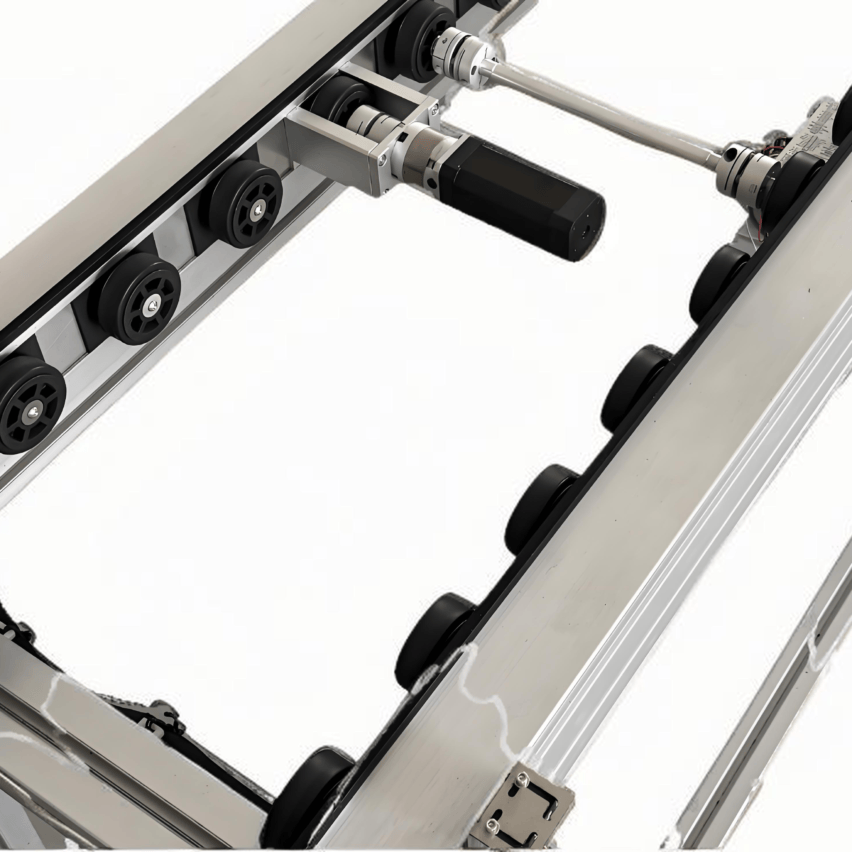

自动翻面设备通过机电协同控制替代人力,其运作逻辑分为三步:

- 智能识别定位::

利用摄像机扫描包裹位置与条码方向,通过PLC控制器实时判断翻面需求。 - 动态夹持翻转::

- 齿轮联动式:铲斗与放料斗通过差速齿轮(如齿数比1:1.5)实现包裹180°翻转,耗时仅0.8秒

- 顶升侧翻式:液压缸驱动翻转板夹持货物,同步电机带动顶板抬升包裹边缘完成翻面

- 自适应调节::

电动伸缩柱调整翻转单元高度,兼容30cm-80cm的箱体尺寸,故障率低于0.5%

三类主流技术方案与应用场景

方案1:齿轮差速翻转结构(低成本之选)

Applicable Scenarios:电商中小件分拣(<10kg)

- 结构亮点:铲斗齿轮(24齿)与放料斗齿轮(36齿)啮合,利用转速差实现包裹自然滑落

- 数据优势:单套成本8万元,较人工操作节省60%综合成本

方案2:液压协同顶升结构(重型货物专用)

Applicable Scenarios:制造业钣金件、汽车零部件

- 结构亮点:双翻转板+气缸矫正系统,夹持力可调至500N,避免精密件损伤

- 数据优势:翻面效率提升300%,货物损伤率从8%降至0.3%

方案3:无动力自触发结构(节能维护优选)

Applicable Scenarios:食品、医药等洁净车间

- 结构亮点:利用传送带动能触发摆杆翻转齿,硅胶材质避免包装划伤

- 数据优势:零额外能耗,维护成本降低70%

企业落地关键:四维技术匹配法则

- 负载与精度平衡::

- ≤10kg货物优选齿轮差速结构(误差±2°)

-

10kg货物必配液压缓冲系统

- 速度兼容设计::

翻转单元需匹配输送线速度(建议0.8m/s-1.5m/s),通过伺服电机闭环控制 - 空间压缩技巧::

采用中空支架结构,设备宽度可压缩至1.2米(较传统方案窄40%) - 故障预防机制::

- 加装限位杆防过载翻转

- 弹簧复位机构应对卡包风险

行业案例:智能翻面如何改写成本公式

昆山某物流中心引入齿轮差速方案后:

- 分拣效率:从6000件/日提升至20000件/日

- 人力配置:翻面岗位从12人减至2人(仅需监控员)

- ROI周期:设备投入92万元,14个月通过人力节约收回成本

痛点反思:该案例初期忽略箱体尺寸差异,导致30cm以下小件翻面成功率仅65%,后期追加高度传感器后提升至99%——适配性调试是成功关键。

未来演进:从自动化到智能化跃迁

当前技术仍受限于规则箱体识别,下一代突破点在于:

- AI视觉预判系统::

通过深度学习预判不规则物体重心,动态生成翻转路径(试验阶段漏翻率降至0.1%) - Digital twin pre-commissioning::

在虚拟环境中模拟不同包裹的翻面参数,缩短现场调试时间50% - 模块化可扩展设计::

如插拔式翻转单元,支持1小时内切换齿轮/液压模式,应对业务波动需求

数据结语:当人工翻面成本达1.2元/件时,自动化方案可压降至0.3元/件;且随着设备故障率突破0.5%临界点,规模效应将加速技术普及——这不仅是效率革新,更是物流成本重构的分水岭。

技术启示录:自动翻面设备的价值不在替代人力,而在重构分拣流程的底层逻辑。当翻面耗时从秒级步入毫秒级,流水线设计可彻底取消”翻面工位缓冲区”,这才是真正的供应链进化。