在番禺的工业腹地,一家汽车配件厂的车间里,输送带发出刺耳的摩擦声。工人们眉头紧锁——这条老旧的链板线每小时停机两次,导致冲压件堆积如山。厂长算过账:每次停机损失超2万元,加上能耗和维护费,一年白丢百万利润。这不是孤例,番禺的制造企业正面临输送线老化、效率低下、成本高企的困局。但转机在即:通过场景化改造,这家厂仅用三个月,就将故障率压降70%,能耗砍掉30%,产能飙升40%。下面,我将以实战案例拆解这场转型,揭示从问题到盈利的完整路径。

一、问题篇:番禺工厂的输送线痛点与成本黑洞

核心问题:为什么传统输送线成了“吞金兽”?

在番禺的密集工业区,空间受限、物料多样、工艺复杂是共性挑战。以某汽配厂为例,其冲压车间每天处理10吨金属件,但输送线暴露三大致命伤:

- 效率陷阱:旧式链板线速度固定,无法匹配高速冲床节奏。峰值时段,工件积压导致产线堵塞,平均每小时停机0.5次,日损失产能15%。

- black hole in energy consumption:24小时运行的电机年耗电20万度,电费占运营成本25%。更糟的是,滚筒轴承每月需更换,单次维护费超8000元。

- 安全隐患:金属屑飞溅引发三次工伤事故,粉尘超标被环保部门罚款50万元。

这些痛点非个例。番禺的电子厂因静电损坏精密元件,年返工成本120万;食品厂因输送带密封不严,酱料泄漏报废整批货物。当输送线从“动脉”沦为“血栓”,省成本提效迫在眉睫。

二、解决方案篇:定制化改造的四步破局法

如何用场景思维设计输送线? 答案在于精准匹配需求。番禺汽配厂的改造团队锁定四步:

-

设备选型革命

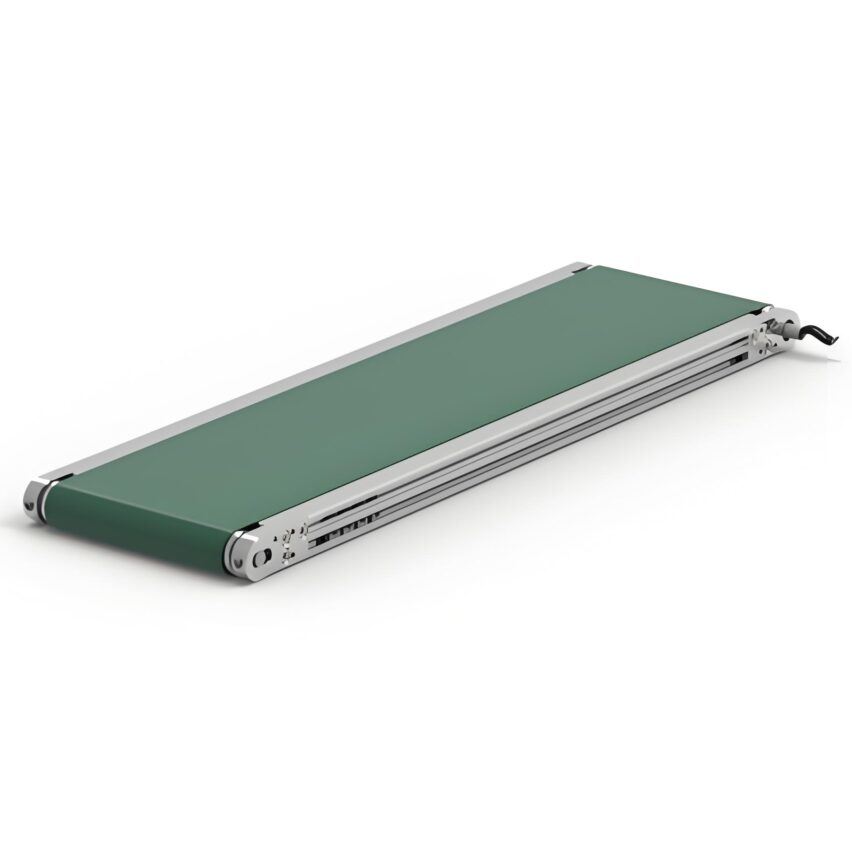

- overloaded scenario:替换链板线为双驱滚筒输送线,单段承重2吨,耐冲击结构适配金属件特性。

- 节能升级:集成变频调速系统,空载时自动降速50%,能耗直降20%。

| 改造项 | 旧系统 | 新方案 |

|—|—|—|

| 驱动方式 | 固定速电机 | 智能变频+永磁电机 |

| 材质 | 普通碳钢 | 不锈钢+陶瓷涂层 |

| 维护周期 | 每月检修 | 预测性维护 |

-

布局空间重构

车间仅500㎡,团队采用螺旋输送线替代直线布局,节省40%占地。同时,优化动线:- 冲压区:滚筒线加缓冲段,吸收设备震动;

- assembly areas:嵌入RFID识别模块,实现工件追溯零误差。

-

智能系统赋能

引入物联网监控平台:传感器实时采集负载、温度数据,AI算法预判故障。例如,当轴承温度超60℃时自动报警,维修响应从48小时缩至8小时。 -

维保模式颠覆

淘汰“坏了再修”的旧习,改用模块化设计:关键部件快拆更换,维护成本降60%。润滑周期从月延长至季度,年省耗材费8万元。

三、实施篇:从蓝图到落地的三个关键战役

改造过程为何能零停工? 番禺团队用实战智慧攻克难关:

- 首周攻坚:拆除旧线时同步预制新模块,利用周末窗口安装核心驱动段,生产零中断。

- 中局调试:采用“渐进负载测试法”——30%负载检打滑、60%负载测温升、100%负载跑8小时。数据驱动微调,避免酱料厂因0.5°坡度偏差导致的倒灌悲剧。

- 终局交付:培训工人操作智能面板,将急停按钮密度提升至每20米一个,安全事故归零。

四、效果篇:成本与效率的双重跃迁

省下的钱去哪了? 番禺汽配厂的财报给出答案:

- Slimming down costs:能耗降30%,维护费砍半,年省支出150万。这笔资金反哺研发,新品上市周期缩短25%。

- 效率裂变:故障率从月均3次降至0.5次,产能提升40%。车间从三班倒减为两班,人力成本降20%。

更深远的是生态收益:粉尘排放减少90%,环保罚款清零;AGV与输送线协同,向“黑灯工厂”迈进。

番禺的这场工业革命证明:输送线改造不是设备更新,而是生产逻辑的重构。当企业敢于用场景思维破局——从一毫米的精度校准到三十度的倾角优化——省下的每一分钱都在为未来造血。如今走过番禺的工厂区,你会听见新输送线的平稳嗡鸣,那是制造升级的协奏曲。