在自动化产线升级中,宽度可调输送线因能适配多尺寸物料而备受青睐。然而选型不当会导致成本激增、效率打折。深耕行业十五年的工程师总结出三步避坑指南,帮你精准匹配产线需求。

第一步:吃透核心参数,避免基础设计硬伤

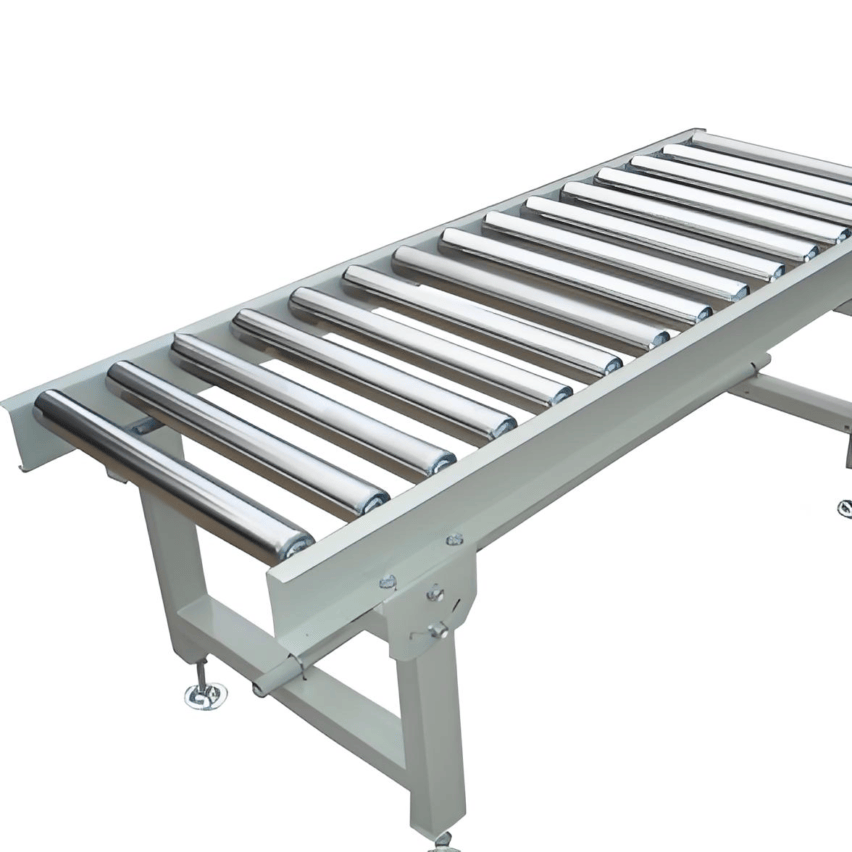

宽度调节看似简单,实则暗藏玄机。新手常忽略辊筒长度与货物宽度的黄金比例:辊面长度需大于货物宽度50-100mm(即公式 W = A + (50~100)mm)。若为刚性货物,最低需满足辊面长度≥0.8倍货物宽度,否则导致货物卡滞。更致命的是辊筒间距设定——必须保证至少三根辊筒同时支撑货物,间距不得超过货物长度的1/3。某汽车配件厂曾因间距超标30%,导致薄板件弯曲变形,日损耗超万元。

材质选择直接决定寿命。三类场景易踩坑:低温环境用塑料辊筒会脆裂(需全钢制);食品车间误用镀锌辊筒致重金属污染(应选不锈钢或食品级PU胶套);锂电池产线忽视禁锌要求触发安全警报。老手建议:高腐蚀环境用304不锈钢,耐磨场景选镀硬铬,防滑需求用聚氨酯包胶。

第二步:破解场景适配困局,终结无效投入

“一机通吃”是最大误区。医药瓶罐与汽车零件混用同套设备,导致效率折损40%。真正解法是分场景定制:

- 轻型周转箱:选PVC胶套滚筒,降噪且减震(邵氏硬度63±5)

- 尖锐金属件:用加强型PVC胶套,防割裂且耐侧向力

- 爬坡工位:配置聚氨酯包胶辊筒,摩擦系数提升50%

某3C电子厂通过分区配置,使iPhone外壳与主板输送效率同步提升25%。

调节机构选型关乎长期成本。气缸推动式初期便宜但气耗惊人,某日化企业年能耗超18万;丝杆机械式虽精度高,但维护复杂。老手推荐双模式组合:频繁调节位用电机驱动双向丝杆(调节精度±0.5mm),固定工位用手动锁紧装置。某物流中心借此方案,切换时间从45分钟压缩至90秒。

第三步:实施精准调节,规避运行风险

动态调节不是简单挪动挡板。关键在三点:

- 限位改造:挡板加装可转动圆辊,摩擦力降低70%。某玻璃厂消除产品划伤率

- 同步控制:多输送线需联轴器同步传动轴,避免宽度偏差致货物倾覆

- 承载验证:调节后测试辊筒静载荷,超限将引发塌陷(需增补托辊)

维护周期决定设备寿命。链条传动需每月润滑,多楔带传动禁用油污环境。某食品厂因润滑油污染输送带,整批原料报废。老手建议:每日巡检滚球是否卡滞,每月测量胶套硬度变化(超±5度立即更换),每季度校准宽度标尺。实施此方案的日企设备故障率下降67%。

掌握三步法,宽度调节输送线不再是成本黑洞。某家电龙头企业应用后,产线切换时间缩短83%,设备利用率提升至91%。记住:精准计算是根基,场景拆解破困局,动态维护保长效——这才是老手们不愿明说的增效秘籍。