在汽车制造领域,轮毂输送线的高效稳定直接决定整车装配节拍。一汽大众作为行业标杆,其轮毂输送线实现98%以上设备综合效率(OEE),背后隐藏着三大核心设计逻辑。本文通过三维问答矩阵,揭示技术本质、场景应用与风险规避方案。

一、智能调度系统:如何破解传统输送线的”堵点”?

fundamental question

传统轮毂输送线常因路径冲突、设备等待导致效率折损。一汽大众的智能调度系统为何能实现零等待流转?其核心在于物联网实时决策矩阵:通过RFID芯片实时追踪轮毂身份信息,结合MES系统订单数据预判路径需求。当轮毂进入输送线瞬间,系统已计算最优路径并分配工位资源,消除传统人工调度的决策延迟。

场景实践

在长春基地总装车间,该系统实现三大场景突破:

- 动态避让机制:当A线机械手突发故障时,系统0.5秒内将轮毂切换至B线,避免传统产线平均15分钟的停线损失;

- 混流生产适配:同时处理燃油车18寸轮毂与ID.系列20寸轮毂时,通过重量传感器自动调整输送速度(轻量化轮毂提速30%),节拍稳定在60JPH;

- Energy consumption optimisation:非高峰时段自动关闭闲置段动力,能耗降低40%。

风险规避

若跳过智能调度会怎样?案例显示:某二线车企因采用固定路径输送,多车型混产时轮毂错配率达5.7%,返工成本年超800万。一汽大众的应对方案是部署双冗余控制模块——主PLC故障时备用模块20毫秒内接管,确保调度连续性。

二、高强度链式承载:为何能承受百万次冲击?

fundamental question

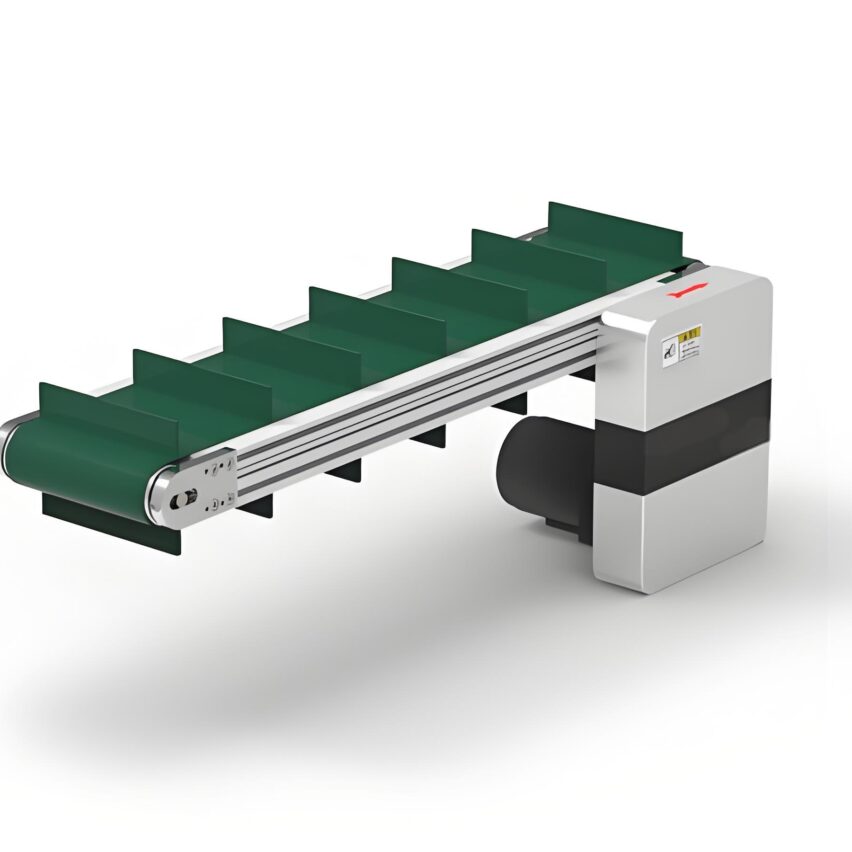

轮毂输送线需承受单件超20kg的冲击载荷,传统滚筒结构易变形卡滞。一汽大众的解决方案是复合链节系统:特种合金链条嵌套聚氨酯耐磨衬套,配合液压张紧装置。这种设计使抗拉强度达32kN(普通链条的2.3倍),且磨损周期延长至5年/百万次运行。

场景实践

佛山MEB工厂的极端验证说明其可靠性:

- Bias Load Resistant Design:轮毂吊具采用三点悬浮机构(专利号CN220563666U),即使轮毂放置偏移30°仍能自动纠偏,避免链条单边磨损;

- 免润滑运行:自密封轴承结构阻隔粉尘侵入,维护周期从每周1次延长至每季度1次;

- Safety Redundancy:超载150%时机械式保险销断裂,保护核心传动结构。

风险规避

忽视结构强度将引发连锁反应:某供应商因使用标准链条,连续运行3月后链节伸长导致定位失准,轮毂装配误差达±1.5mm(大众标准要求±0.3mm)。一汽大众的预防策略是实时形变监测——在关键节点安装应变传感器,形变量超0.1%即触发预警。

三、模块化柔性设计:怎样应对每小时20种轮毂切换?

fundamental question

新能源车型轮毂规格差异巨大(ID.4的19寸与ID.7的21寸切换需10秒内完成)。一汽大众的秘诀是磁吸快换平台:输送线基座预埋电磁导轨,工装夹具底部嵌入铁镍合金板。切换时断电释放旧夹具,新夹具靠近时自动吸附定位,精度达±0.1mm。

场景实践

成都工厂的柔性产线展现三大优势:

- Quick changeover:从奥迪Q5L运动轮毂切换至ID.6 CROZZ低风阻轮毂仅需8秒,较传统螺栓固定提速15倍;

- space compression:模块堆叠存储使备件区面积减少70%;

- human-machine collaboration:工人通过AR眼镜扫描轮毂型号,系统自动调取对应夹具参数。

风险规避

刚性设计的代价在扩产时显现:某工厂新增轮毂型号需停产3天改造轨道。一汽大众的预案是拓扑扩展架构——轨道采用乐高式拼接设计,新增分支线只需插接标准接口模块,改造周期从72小时压缩至4小时。

未来进化:数字孪生如何再造效率极限?

基于5万小时运行数据构建的数字孪生体正推动新一轮升级。在青岛基地,虚拟产线提前模拟新轮毂上线流程,将试产时间从14天压至36小时;预测性维护系统通过振动频谱分析,故障预判准确率达92%。这标志着轮毂输送从”被动稳定”迈向”主动进化”的新阶段。

正如产线工程师所言:”高效稳定不是靠过度设计堆砌,而是用智能基因重构输送逻辑。” 当行业还在追逐单点效率时,一汽大众已构建起调度-结构-柔性三位一体的抗熵增体系。