在自动化物流系统中,精准计算输送线托盘数量直接影响生产效率与设备选型。以下是三个必须掌握的核心公式及其应用逻辑:

一、货物装载量计算公式:托盘利用率与堆叠层数

Core formula::

托盘数量 = 货物总箱数 ÷ (每层箱数 × 实际堆码层数)

Key parameters::

- 每层箱数:由托盘与货物尺寸匹配决定

- 计算逻辑:

MAX{ [(托盘长÷货物长)取整] × [(托盘宽÷货物宽)取整] ; [(托盘长÷货物宽)取整] × [(托盘宽÷货物长)取整] } - 案例:1.2m×1.2m托盘放置0.3m×0.3m货物,每层可放 (1.2÷0.3)×(1.2÷0.3)=16箱

- 计算逻辑:

- 实际堆码层数:受包装承压能力与托盘承重双重制约

- 取二者最小值:

- 包装承压层数 = 包装承压能力 ÷ 单箱毛重

- 托盘承压层数 = 托盘承重 ÷ (每层箱数 × 单箱毛重)

case (law):青岛啤酒箱毛重12kg,承压能力50kg → 堆码上限4层(50÷12≈4.16),若托盘承重支持5层,则最终取4层

- 取二者最小值:

常见误区:忽略实际堆码测试,仅用理论计算导致超载风险。

二、线体负载能力计算公式:输送段长度与堆积数量

Core formula::

最大堆积托盘数 = 单段线体总负载能力 ÷ 托盘总重量

关键参数解析::

| parameters | define | 影响维度 |

|---|---|---|

| 托盘总重量(K) | 货物+治具+托盘自重 | 单位负载计算基础 |

| 线体总负载(M) | 单电机驱动段承载上限 | 决定线体类型选型 |

| 堆积数量(n) | 线体允许堆积的托盘数量 | 缓冲能力与效率平衡点 |

计算步骤::

- 计算托盘单位负载 = 托盘总重量(K) ÷ 托盘长度(Lwt)

- 匹配线体类型:

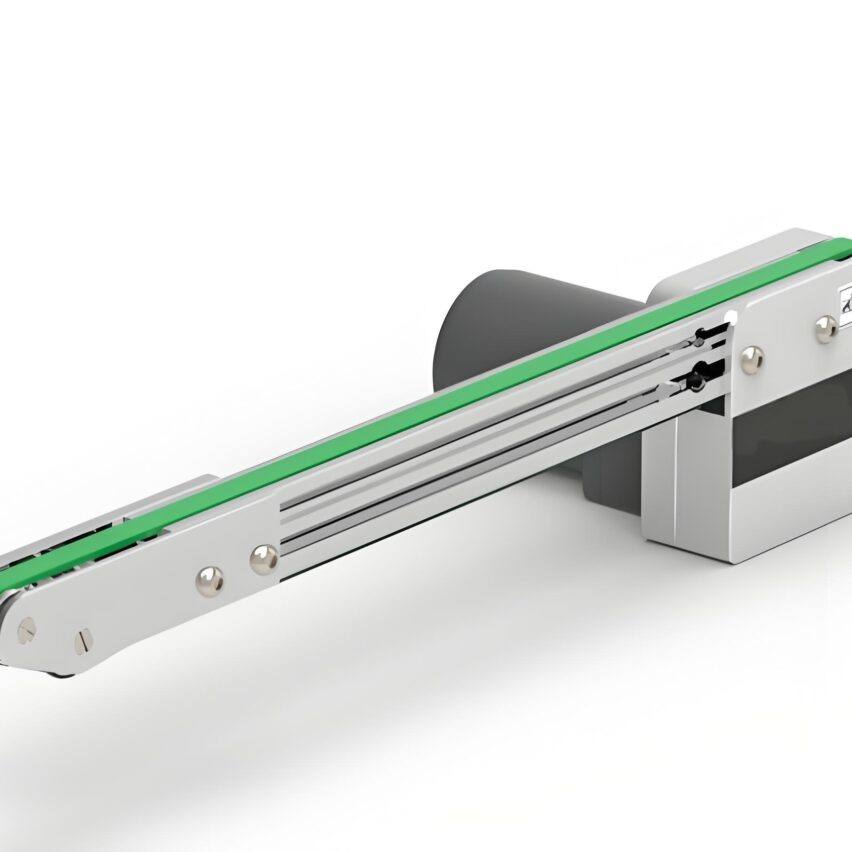

- 同步带线体:M≤60kg

- 平皮带线体:M≤250kg

- 倍速链线体:轻载型M≤2200kg,重载型M≤4000kg

- 反推输送段最大长度:L = M ÷ K × Lwt

case (law):平皮带线体(M=250kg)承载10kg托盘(Lwt=480mm),最大长度=250÷10×0.48m=12米

industry pain point:超长输送段未校核负载,导致电机过载损坏。

三、输送效率计算公式:节拍时间与动态间距

Core formula::

小时吞吐量 = 3600 ÷ (L₁/V + L₂/V)

参数定义::

- L₁:当前输送段长度(米)

- L₂:下游衔接段长度(米)

- V:输送线速度(米/秒)

运作逻辑::

托盘从起点到释放线体需经历两个阶段:

- 通过当前段耗时 T₁ = L₁ ÷ V

- 通过衔接段耗时 T₂ = L₂ ÷ V

case (law):2米长A段与2米长A+1段,速度0.2m/s → T₁+T₂=20秒 → 效率=3600÷20=180托/小时

优化重点:缩短衔接段长度(L₂)或提升速度(V),比压缩主段长度(L₁)更有效。

公式应用对比表

| 公式类型 | 核心作用 | 典型误差场景 | 验证方法 |

|---|---|---|---|

| 货物装载量公式 | 静态存储数量规划 | 忽略堆码安全系数 | 实物堆码测试 |

| 线体负载公式 | 设备选型与布局长度校核 | 未计入治具重量 | 负载传感器检测 |

| 输送效率公式 | 动态节拍与产能评估 | 未考虑启停加速度 | 光电计时器实测 |

掌握这三类公式,可覆盖输送线规划中90%的托盘数量计算需求。实际应用中需结合安全系数(建议取0.8-0.9)动态调整,避免理论值与实况偏差引发的系统瓶颈。