一、倍速链的机械原理:从物理法则到工程突破

倍速链输送系统的核心在于“低速驱动、高速输送”的差速结构。其核心原理是利用滚轮(直径D)与滚子(直径d)的直径差实现速度叠加:当链条以速度ν移动时,工装板实际速度 V = (1 + D/d) × ν。例如当D/d=2时,工装板速度可达链条的3倍。这一设计使工件在连续输送中实现“动态暂停”——通过气压阻挡器精准停位(误差≤0.5mm),完美适配装配、检测等工序的节拍需求。

工程优化的关键突破::

- Friction control:铝合金导轨表面阳极氧化处理,摩擦系数低至0.15,减少15%能量损耗;

- Material upgrades:轻载线采用工程塑料滚轮降噪,重载线(≤4000kg)使用渗碳钢链条(硬度HRC58-62),寿命超5万小时;

- 积放功能:阻挡气缸在链条运行时任意位置挡停工件,其他工件仍可继续输送,效率比传统输送线提升40%。

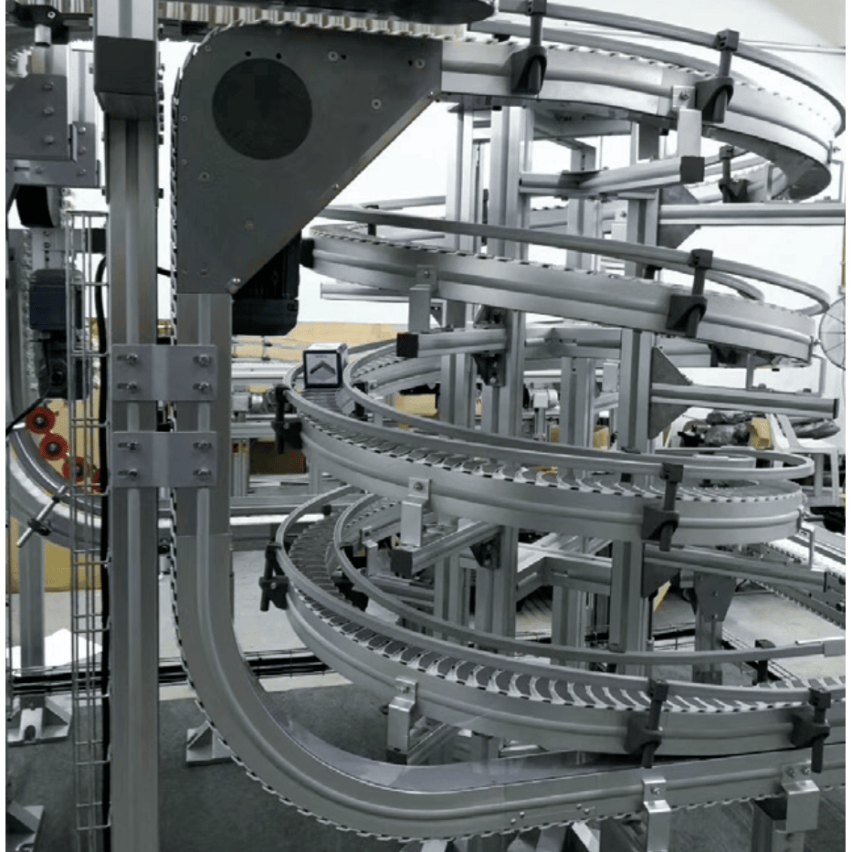

二、U型布局的战略价值:空间重构与精益生产

U型线倍速链通过环形闭合设计,将传统直线产线压缩30%空间,同时缩短物料搬运距离50%以上。其核心优势在于“单入口多工位协同”::

- Dynamic triage system

- Jacking and lifting mechanism:5组气缸同步控制,1号工位顶升时移载马达自动换向,实现工装板跨线流转;

- 动力滚筒衔接:配合光电传感器,在装配段与检测段间形成缓冲积放区,避免工序拥堵。

- Ergonomics optimisation

- 操作半径≤1.5米,工人可兼顾U型内侧3个工位,步行距离减少70%;

- 双层垂直循环设计(如海尔洗衣机产线),仓储与装配一体化,节省平面空间。

case-based evidence:某3C电子厂采用U型倍速链后,手机主板装配线长度从120米压缩至35米,人均产出提升55%。

三、系统核心架构:智能硬件与控制逻辑的融合

1. 精密传动模块

- 链条-导轨系统:高刚度铝合金型材导轨(直线度0.5mm/m),内置回程防卡滞导向轮;

- Servo drive units:带绝对值编码器的伺服电机(启停精度±0.1mm)+ 谐波减速机(噪音<65dB),支持0.3-1.5m/s无级调速。

2. 定位执行机构

| assemblies | 传统缺陷 | U型线创新方案 |

|---|---|---|

| Blocking cylinders | 活塞杆偏磨 | 双导向杆+激光校准(偏差≤0.1mm/m) |

| 气路系统 | 冷凝水导致密封失效 | 三级过滤(冷冻干燥+0.01μm精密过滤) |

| tooling board | 定位误差>1mm | RFID芯片+锥形销(重复精度±0.05mm) |

3. 智能控制中枢

PLC系统集成三大功能:

- Tempo Adaptive:根据光电传感器数据动态调整速度(如装配段0.5m/s、返回段1.5m/s);

- Predictive maintenance:振动传感器监测链条张力,过载20%即触发报警,故障自诊断率98%;

- 能源管理:间歇启停模式比连续运转省电30%,年减碳量达12吨/产线。

四、行业赋能案例:从消费电子到新能源的进化

- 汽车零部件装配(特斯拉Model Y产线):

重载U型线(负载4000kg)承载车门焊接,配合顶升旋转台,90秒完成多角度装配,支持燃油车/电动车混线生产。 - 医疗无菌包装(胰岛素泵产线):

全不锈钢链条通过GMP认证,防震动设计(抖动<0.1g),在万级洁净室完成灌装密封。 - 锂电池分选::

直角移栽机+倍速链组成封闭矩形回路,电芯分拣速度达1200件/小时,产能提升50%。 - 3C电子防静电场景::

静电消散型链条(表面电阻10⁶-10⁹Ω),配合碳纤维工装板,微粒污染率<5ppb。

五、技术攻坚:精度与可靠性的生死博弈

1. 偏载磨损陷阱

活塞杆在速度>0.5m/s时磨损率激增300%。Breakthrough Programme::

- 重载工位(如汽车焊装线)增设液压缓冲器,吸收90%冲击动能;

- 活塞杆喷涂类金刚石(DLC)涂层,摩擦系数降低70%,寿命延至2万小时。

2. 环境适配瓶颈

- high temperature scenario(>150℃):氟橡胶密封圈+PTFE涂层活塞杆,耐受烘干工序120℃热冲击;

- Corrosive environments:镀镍链条+阳极氧化铝导轨,耐盐雾腐蚀>500小时。

3. 智能控制盲区

现有系统对气路堵塞响应延迟>5秒。Innovative solutions::

- 压力传感器实时监测气压波动,偏差>10%自动启动备用气源;

- 基于历史数据训练故障模型,提前2周预测密封圈失效,准确率85%。

六、未来进化:模块化与数字孪生的融合

-

乐高式接口标准

当前气缸与倍速链接口多达20余种(如ISO 15552、VDMA 24562)。亟需统一快拆协议::- 气路/电路集成插拔接口,公差±0.05mm;

- 模块化顶升机构,产线改造时间从72小时压缩至8小时。

-

元宇宙级运维系统

数字孪生模型模拟密封圈磨损曲线,某试点项目显示:- 预测准确率92%,备件库存成本降35%;

- 但需攻克多物理场耦合算法瓶颈。

-

自修复材料革命

微胶囊化硅橡胶密封剂可在裂纹产生时释放修复剂,实验室验证寿命延长50%,量产成本仍是商用障碍。

自问自答:U型倍速链的三大核心疑问

Q1:U型线比直线布局贵40%,为何仍是主流?

A.全生命周期成本更低::

- 空间节省降低厂房租金30%(以深圳为例,年省120万元/千平米);

- 物料搬运距离缩短50%,减少2台AGV投入;

- 故障响应时间压缩至直线布局的1/3,停产损失减少70%。

Q2:如何解决U型弯道工装板甩尾?

A:三阶纠偏方案:

- mechanical design:弯道半径≥3倍链条节距,配置尼龙导向轮组;

- dynamic control:进入弯道自动降速至0.3m/s,离心力降低60%;

- positioning enhancement:弯道工位采用双气缸夹持,偏移量<0.1mm。

Q3:哪些信号预示需立即检修?

A: Three major danger signs:

- 链条垂度>2%节距(张紧失效风险);

- 气缸爬行速度>0.2m/s(密封圈老化);

- 导轨振动频谱>5kHz(轴承碎裂前兆)。

结语:制造哲学的时空折叠

U型线倍速链的本质是用机械智慧重构生产逻辑——将线性时间流折叠为环形空间场,让效率在动静相宜中迸发。当模块化接口打破设备孤岛,当数字孪生预判熵增宿命,这条”链”便从钢铁躯壳中涅槃,进化为智能工厂的神经脉络。未来十年,它将以空间革命催化制造业的第四次觉醒:不是更大,而是更精;不是更快,而是更准.