在现代工业的精密脉络中,倍速链输送线如同高速运转的隐形引擎,驱动着制造业的效率革命。然而在全球赛道上,国内外技术代差正成为制约中国智造升级的隐形壁垒。本文将以多维视角剖析核心差距,并探索本土化破局的可能性路径。

一、技术代差:精度与耐久的双重鸿沟

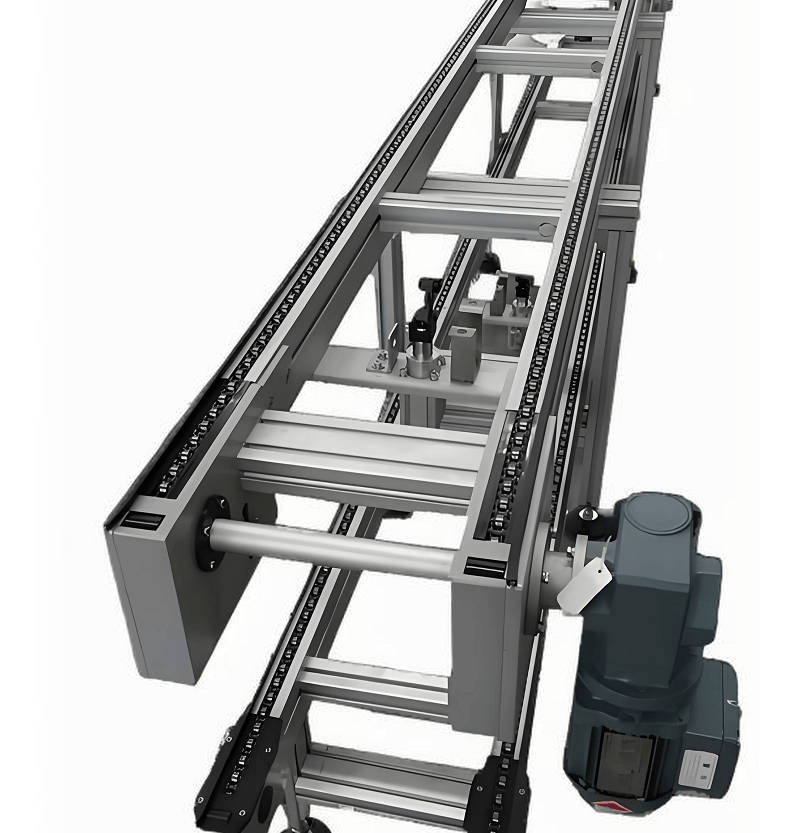

精度控制:毫厘之间的工业艺术

国际顶尖企业如德国西门子的倍速链系统,其工装板定位误差可控制在±0.1mm内,相当于头发丝的精细度。而国内主流产品定位精度徘徊在±0.5mm,在微电子芯片贴装等高精场景中被迫依赖进口设备。这种差距源于 “机械-控制”系统协同设计的薄弱——国际品牌将动力学仿真嵌入设计初期,而国内企业多采用后期调试补偿。

寿命指标:材料科学的残酷对比

日本大福的重载倍速链在汽车焊接线上持续运行10年无需大修,而国产同类产品平均5-7年即出现滚轮疲劳开裂。核心在于特种合金处理工艺:

- 表面渗氮技术:日企采用梯度渗氮工艺,表面硬度达HV1200(普通钢材的3倍)

- Wear-resistant coating:德国企业纳米陶瓷涂层降低摩擦系数至0.05以下

国内企业仍普遍采用基础镀铬处理,在连续冲击工况下磨损速度加快40%。

智能控制系统的代际落差

当国际品牌已实现 “预测性维护+动态节拍优化” 的AI闭环(如霍尼韦尔系统实时调节输送速度误差<2%),国内多数设备仍停留在PLC基础控制阶段。深圳博瑞得科技虽推出智能控制系统,但核心算法依赖海外授权,导致数据处理延迟达200ms,难以满足毫秒级响应的汽车同步装配需求。

二、产业链断层:从材料到集成的三重困局

上游材料卡脖子

高碳铬钼合金钢——这一倍速链核心材料,国内产能集中在宝钢等企业,但纯净度指标(氧含量≤15ppm)仅能满足中端需求。高端链条所需超纯净钢(氧含量≤8ppm)90%依赖日本新日铁进口。材料差距直接导致国产重载链条极限负载仅2吨,而德国产品可达5吨.

中游制造的协同缺失

国际巨头采用 “模块化平台+定制化开发” 模式:西门子推出标准化接口的导轨系统,支持24小时快速换型。反观本土企业:

- 零部件通用化率不足30%(国际超70%)

- 工装板与传感器通讯协议互不兼容

这种碎片化生态使产线改造周期延长3倍,某家电企业导入国产线后因接口冲突损失产能21天。

下游应用的高端失语

在半导体晶圆运输、航天复合材料装配等尖端领域,国际品牌垄断率达85%。国内系统在洁净环境适应性(防尘等级IP69K)、electrostatic protection(表面电阻1-10Ω)等关键指标上尚未突破,导致中芯国际等企业被迫采购瑞士格律克设备。

三、市场应用:场景深度的维度落差

高端市场占有率悬殊

欧美企业占据汽车制造高端装配线90%份额,单条产线价值量达2000万元级;国内企业集中在500万元以下的中低端市场,同质化竞争导致利润率压缩至8%(国际企业超25%)。价格战掩盖了技术升级动力——某浙江企业研发投入占比仅3.7%,远低于大福的12%。

新兴领域布局滞后

当国际企业已在垂直农业、生物制药等新兴场景建立技术标准(如大福的无菌环境输送系统),国内应用仍聚焦于传统制造业。在智慧物流领域:

- 国际方案:融合AGV+倍速链的三维立体分拣系统(亚马逊仓库效率提升3倍)

- 国内主流:平面输送线+人工分拣,自动化率不足40%。

四、破局路径:技术突围的三大战略支点

材料与工艺的逆向攻坚

上海新时达的防尘防水型产品已证明技术突破可能性——其纳米复合镀层技术使链条寿命提升至8万小时。下一步需:

- 联合钢铁研究院攻关超纯净钢冶炼

- exploit (a resource)陶瓷基复合材料滚轮(中科院实验室样品磨损量降低60%)

建立材料数据库是破局基础。

构建开放式协同生态

借鉴海尔卡奥斯模式,打造 “硬件标准化+软件开源化”平台::

- 制定工装板接口国家标准(如统一Type-C式机械接口)

- 开放控制协议底层代码(如倍速比调节算法库)

这将吸引中小开发者贡献创新模块,缩短系统集成周期。

差异化场景深耕

在新能源领域,宁德时代定制化倍速链验证了弯道超车可能——其耐电解液腐蚀链条已实现进口替代。下一步应聚焦:

- 锂电池电极片无尘输送(洁净度Class 10级)

- 氢燃料电池双极板精密定位

用场景深度倒逼技术创新。

Self-questioning: penetrating the industrial fog

Q:国内外技术代差最关键的体现?

A:核心在系统集成能力。国际企业掌控“机械设计-控制算法-材料科学”的全栈能力,而国内产业链割裂,导致硬件参数看似接近,系统效能差距显著。例如同等倍速链,德国系统综合效率(OEE)达92%,国产仅78%。

Q:产业链差距如何破解?

A:需构建 “基础研究院+龙头链主”双驱动模式::

- 国家实验室攻关核心材料(如高温自润滑轴承钢)

- 链主企业牵头制定模块标准(如导轨接口协议)

- 中小专精特新企业填充生态位(如特种传感器开发)。

Q:中国企业如何实现价值突围?

A:避开重载红海,主攻 “轻量精密+数据增值” 赛道:

- 消费电子领域:开发0.1mm级微型倍速链(替代进口)

- 数据服务:通过IIoT平台输出 “输送效率优化报告”(客户增效15%+)

用服务化转型跳出硬件价格战。

2030年全球倍速链市场规模将突破1500亿元,而中国占比预计达36%——这片巨大蓝海中,唯有打通 “材料-设计-生态” 的任督二脉,才能让国产链条真正成为智造革命的主动脉。当德国企业用百年积淀铸就精度丰碑,中国制造的破局点或许在于:用场景创新重构技术范式,以协同生态对抗单体霸权。这条金属链条承载的,不仅是物料的流转,更是一个制造大国向智造强国蜕变的重量。