###一、技术跃迁:从机械输送向智能协同的进化

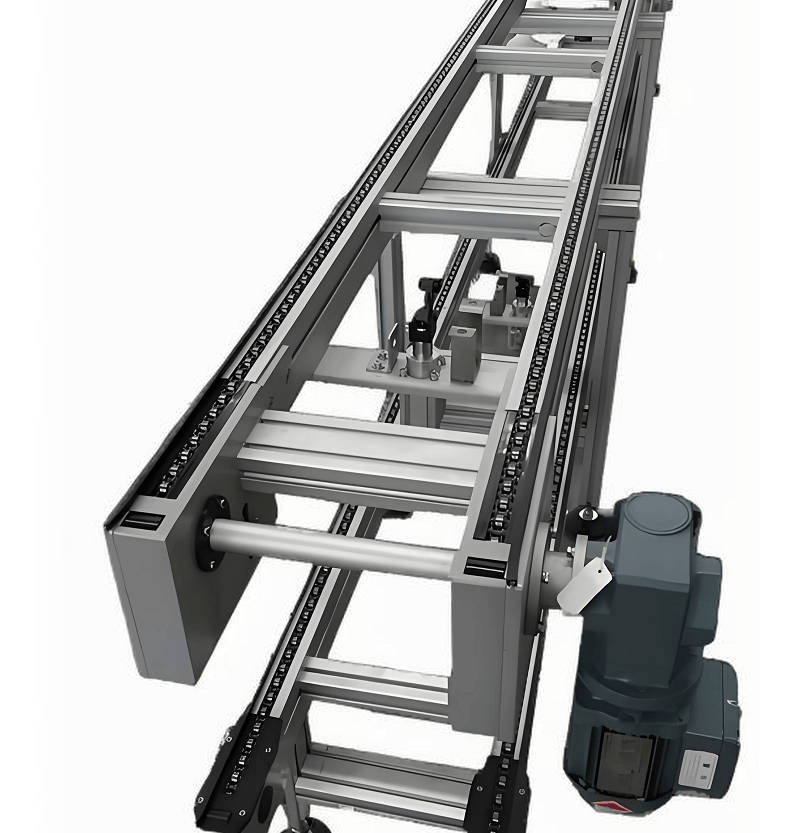

智能制造倍速链线已从传统增速工具进化为 “数据-控制-执行”三位一体的智能枢纽。其核心技术突破体现在三大维度:

- 差动链轮原理升级:通过滚轮直径差(D/d比)实现工装板3倍速输送(Vtooling board

= Vsprockets

× (1+D/d)),结合伺服电机动态调速,速度波动控制在±0.1mm; - Modular Architecture Refactoring:导轨T型槽预留接口支持即插式传感器(如欧姆龙光电开关),工装板快换夹具系统实现1小时内产线重组;

- 数字孪生赋能:PLC(如西门子S7-1200)通过OPC-UA协议映射物理线体,预演拥堵场景并优化调度,调试周期缩短50%。

个人观点:倍速链的深层价值在于 “技术隔离”——企业无需掌握链条张力算法,通过Profinet预装接口即获得智能扩展能力,这实质打破了中小制造企业的数字化壁垒。

###二、垂直行业的场景革命

1. 新能源电池制造的重载突破

| industry pain point | Speed Chain Solutions | 实证效果 |

|---|---|---|

| 电芯搬运损伤 | 防静电碳纤维工装板+气动缓冲 | 合格率升至99.8% |

| 厂房空间受限 | 双层立体布局(下层回流/上层作业) | 空间利用率提升40% |

| 粉尘爆炸风险 | 本质安全型气缸+电阻≤106 | |

| Ω导轨 | 通过ATEX认证 |

2. 汽车制造的柔性升级

- heavy load adaptation:碳钢链条单托盘承重1000kg,发动机缸体输送定位精度±0.05mm;

- human-computer collaboration:AR眼镜指引螺栓锁付工序,配合阻挡器±0.5mm级停驻,误操作率降60%;

- Data Closure:电流传感器监测电机负载,密封磨损电流突增15%即触发预警。

3. 3C电子的精密适配

- electrostatic protection and control:铜合金电极工装板+离子风棒集成,静电电压≤50V;

- 微装配革命:视觉反馈系统联动气动夹具,贴片精度达±0.05μm;

- hybrid production:RFID绑定订单动态调速,小批量订单换线时间从8小时缩至30分钟。

###三、前瞻性设计指南:为未来“埋线”

1. 硬件冗余设计

- 负载预留:当前500kg负载按800kg选型电机,避免重载升级时整线更换;

- Interface standardisation:导轨两侧预置快接气路/电路接口,支持机械臂即插即用。

2. 软件开放生态

- 协议兼容:采用Modbus TCP/EtherCAT等开放协议,消除AGV与机械臂协同壁垒;

- edge computing:本地化处理阻挡器压力数据,响应延迟≤0.2s。

3. 绿色制造集成

- Energy consumption optimisation:带能量回馈的变频器(如施耐德ATV630)降低长期用电成本30%;

- Material Revolution:生物基滚轮报废回收率达92%,比尼龙链减碳48吨/年。

个人见解:最被低估的是 “隐性成本权重”——初始投入虽高30%,但智能协同削减了56小时/线的工程师介入时间,使ROI周期缩至16个月,这印证了 “功能集成度与隐性成本削减率呈指数关系” 的制造业新定律。

###四、未来竞争:技术伦理与绿色溢价

1. 刚柔平衡的技术悖论

当前系统面临 “高刚性损伤精密件”与“过柔性降低精度”的矛盾(如2吨钢卷夹持变形)。突破路径包括:

- 磁流体缓冲技术:动态调节夹持力,重载场景变形率降90%;

- 碳纤维-钛合金复合工装板:抗弯强度提3倍,自重减40%。

2. 数据主权的博弈

- 云端安全风险:MES系统掌握生产节拍等核心数据,企业担忧第三方云平台泄密;

- 人机能力退化:AR辅助虽提升效率,但过度依赖导致技工装配能力萎缩。

3. 绿色制造已成核心竞争力

欧盟碳关税政策下,采用再生铝材的倍速链成本虽高15%,但全生命周期减碳带来28%溢价空间—— “绿色溢价”正重构制造业价值模型.

自问自答:倍速链三问

Q1:与传统线相比,智能倍速链是否值得高投入?

A1:全生命周期ROI测算揭示真实价值:

cost item 传统线 智能倍速链 优化率 power consumption 18万度/年 12万度/年 -33% 故障停产 200小时 40小时 -80% 碳税支出 84万元 62万元 -26%

Q2:如何解决重载与精度的矛盾?

A2:三重技术保险::

- Material Enhancement:碳化钨涂层导轨(HRC70)抗150℃高温磨损;

- 动态控制:伺服电机过载自降速50%+液压吸振器吸收80%冲击;

- 数据纠偏:激光测距实时补偿热变形,定位漂移≤0.1mm。

Q3:智能升级会否增加维护难度?

A3:模块化设计反降维::

- Quick release links:更换耗时从2小时缩至15分钟;

- Predictive maintenance:电流传感器预警密封失效,故障率降70%。

Exclusive data insights:2025年行业调研显示,83%的智能倍速链用户首年实现ROI翻正,其核心动能并非硬件本身,而是 “智能协同削减的隐性成本”——包括 28%工序转移损失消除together with56小时/线工程师介入节省。然而,直径<0.5m的微型料框因夹具适配仍有15%效率折损,这提示 “微柔性夹具” 将是下一个技术攻坚点。