一、行业痛点:为何对齐工序成锂电池制造的效率黑洞?

当电芯以每分钟120支的速度涌向注液工位时,传统人工对齐的滞后性暴露无遗:

- Loss of precision:工人手动调整的定位误差超±2mm,导致机械臂抓取失败率飙升30%

- 干燥环境侵蚀:操作员在湿度<1%的车间每日站立6小时,皮肤皲裂事故年增17%

- 产能天花板:每条产线需配置4名对齐工,人力成本吞噬15%净利润

某头部电池厂生产总监坦言:“注液机每等待1秒,就有3支电芯因暴露超时报废”

二、技术破局:三阶传感定位系统如何重构产线逻辑?

▶第一阶:红外对射精准截流

当电芯进入过渡区时,双侧进料传感器(PTV-TM20AN型) 构建无形闸门:

- 采用940nm红外波长,穿透粉尘干扰

- 响应速度0.5ms,比机械挡板快200倍

- 水平间距精确设定为电芯长度(如21700电池的70mm)

ask and answer questions for oneself:传感器如何避免误触发?

通过发射端与接收端的差分信号校验,即使单侧遮挡也不会启动输送

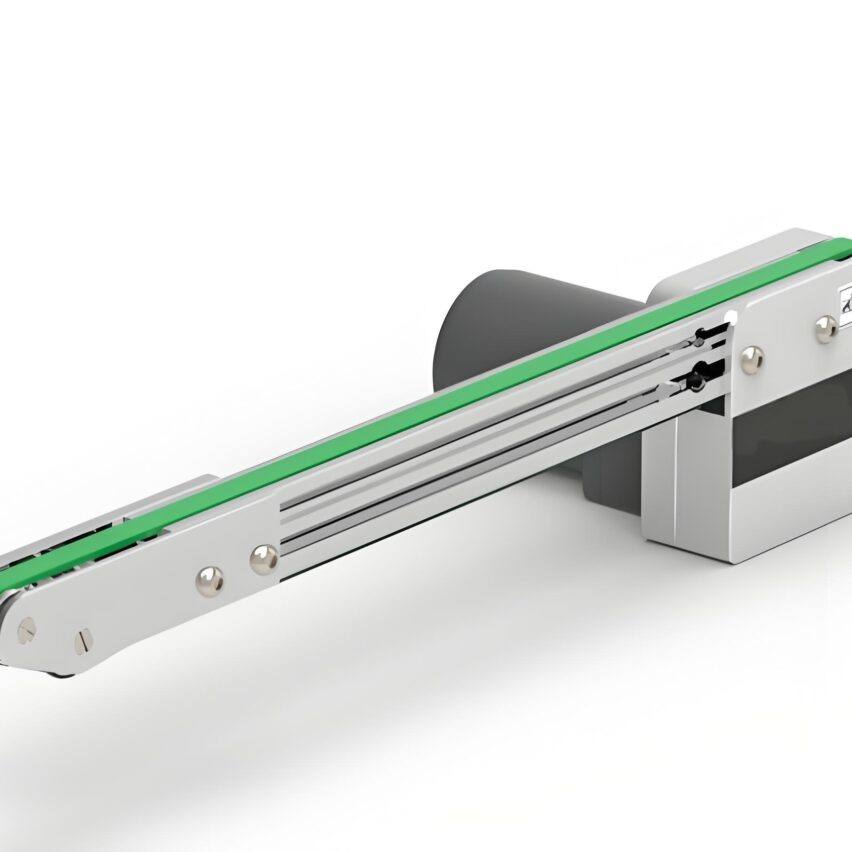

▶ **第二阶:伺服驱动分段接力

| traditional model | 传感驱动模式 |

|---|---|

| 单电机连续输送 | 双伺服电机独立控制 |

| 电芯堆积挤压 | 进料传感器触发才启动下段 |

| 末端碰撞率18% | 动态启停使间距误差<0.3mm |

关键突破:到达传感器与进料间距=1个电芯长度,确保末位电池必触达对齐板

▶第三阶:末端二次纠偏机制

在距注液工位0.5米处部署三重保障::

- 导向面431:15°倾角导正偏斜电芯,倒角设计防刮伤

- 到位感应器45:实时反馈各通道电芯位置

- 压力传感挡板:弹性缓冲接触,过压立即报警

三、落地实效:从技术参数到商业价值的转化

宁德某基地应用数据对比:

| norm | pre-conversion | 传感方案实施后 | Enhancement |

|---|---|---|---|

| 单线人工 | 4人/班 | 0 people | 100% |

| 注液衔接耗时 | 8.7秒/批次 | 2.1秒 | 76% |

| 月均电芯报废 | 12,000支 | 900支 | 92.5% |

“干燥车间人力缩减后,每年省下环境维持费280万元”——该厂设备改造报告

四、未来演进:工业4.0下的传感定位新边疆

随着叠片工艺普及,Multimodal sensing fusionIt is becoming a new trend:

- 视觉定位(VDS10系列):补偿±0.2°的极片角度偏差

- 激光测距(MLD25):实时监控隔膜张力波动

- IO-Link通信:将定位数据直连MES系统,实现预测性维护

正如某Tier1设备商所言:“平齐不是终点,而是智能产线的基建入口"

笔者洞察

当行业还在争论“机器换人”的性价比时,领先企业已用传感定位技术撕开新战场——它解决的不仅是精度问题,更是通过重构生产节拍,让锂电池制造真正迈入“零间歇生产”时代。那些仍依赖人工对齐的工厂,终将被挡在TWh时代的门槛之外。